Jacques Munier : « Les bergers d’Arcadie » avec Michael Zimmermann, professeur d’histoire de l’art à l’université d’Eichstätt-Ingolstadt, en Bavière. C’est ça ?

Michael Zimmermann : Oui, merci Monsieur Munier.

Jacques Munier : Michal Zimmermann, j’ai dit que vous êtes historien de l’art, nous avons ouvert cette série avec Thierry Dufrêne notamment, qui est lui aussi historien de l’art contemporain, et vous, Michal Zimmermann. Dans cette contribution que vous apportez à cette réflexion collective sur les relations entre l’histoire de l’art et l’anthropologie vous avez choisi de questionner l’imaginaire de l’anthropologue en montrant ensuite, dans un deuxième temps, le poids de ces représentations concernant la nature, l’altérité de l’autre, le sauvage, le bon sauvage éventuellement, dans les jugements esthétiques et les catégories de l’histoire de l’art. Mais vous souhaitiez commencer par évoquer l’historique de ces relations contrastées, on va dire, entre ces deux disciplines.

Michael Zimmermann : Évidemment, la question est la méthodologie anthropologique en histoire de l’art est à l’ordre du jour, et ceci pour des raisons assez différentes. Il y a d’un côté la globalisation des systèmes d’information, peut être plus que des cultures, il y a une situation dans laquelle la dialectique du soi et des autres, d’identité et d’altérité, change beaucoup, si elle n’est pas complètement périmée. Et de l’autre, on est dans un régime des médias, dans lesquels la différence entre le réel et le virtuel semble s’effacer, dans lesquels la réalité produite par l’imaginaire mes semble devenir aussi importante que les conflits politiques de classe, etc., que l’on a discuté naguère. Pour cette double raison, la question de l’humain, après que les catégories telles que : la tradition, l’œuvre originale, le génie, ont été massivement mises en question, est tout à fait à l’ordre du jour. Si vous me le permettez, je peux dire que le colloque du musée du quai Branly a été précédé par une école internationale de printemps que l’on a organisé, cette année, en Bavière, à Eichstätt et à Munich. Il y en a eu d’autres, on organisait cela depuis cinq ans, et c’était un événement aussi sur la question anthropologique, sur les défis que les anthropologies posent à l’histoire de l’art, dans un atelier de recherche où des jeunes doctorants, et même des magistrants, ont proposé leur recherche en cours.

Jacques Munier : C’est d’ailleurs un petit peu ce que vous allez faire, Michal Zimmermann, au cours de ce colloque, c’est-à-dire que vous n’intervenez pas comme un conférencier mais comme un animateur d’atelier d’échanges entre de jeunes doctorants et des spécialistes soit de l’histoire de l’art soit de l’anthropologie.

Michael Zimmermann : Oui, c’est ça la formule d’un réseau international de l’histoire de l’art que l’on a formé il y a six ans et qui commencent à vraiment se développer très bien et à soutenir les débats européens. Donc, sur cette base, on a aussi confronté deux situations en Allemagne : un accent très intéressant et très discuté par les historiens de l’art, surtout les médiévistes, c’est une anthropologie de notre propre culture, Hans Belting discute l’image religieuse, l’icône, dans un triangle disons méthodologique, dans lequel l’image est accompagnée par le corps, est considéré comme une incorporation de ce qu’il représente, donc l’image, considérée ensemble avec le corps, est le médium. En Allemagne, Gerd Wolff qui nous montre une mythologie de l’image, pas seulement la ( ? manque un mot) mais aussi le voile, qui à la fois thématise l’image et le transporte dans l’image lui-même, ou des mythes tel Narcisse, le regard de la Méduse, etc., dans lesquels les cultures ont toujours négocié l’image dans une philosophie peinte de l’image dans l’image. C’était donc la contribution, disons, du débat récent en Allemagne. Une collègue Canadienne a dit : C’est pour Gerd Wolff qu’on recommence à lire des livres sur l’art du Moyen-âge. De l’autre côté, avec une année du musée du quai Branly, on est face à une situation où ce musée sans nom, qui est appelé selon le quai où il est situé…

Jacques Munier : Oui, une dénomination géographique qui permet d’évacuer au moins pour ce nom justement toutes les questions, dont celles que nous avons évoquées tout au long de la semaine, qui concernent ce statut des objets de l’« art premier », si j’ose m’exprimer ainsi.

Michael Zimmermann : On s’est tellement habitué à utiliser tous ces mots : « pimitivisme », « arts premiers », entre virgulettes, cela montre à quel degré cette dialectique de nous et des autres semble être complètement périmée d’un côté mais de l’autre le répertoire culturel de nous-mêmes sur les états idéaux de la nature, sur des âges d’or, des Arcadies, est toujours vifs même quand nous allons dans le musée du qui Branly, quand nous allons voir tous ces masques, tous ces visages, tous ces films d’hommes et de femmes qui dansent, qui chantent mais qui rarement nous parlent.

Jacques Munier : Juste avant de s’engager justement dans la voie du décryptage rapide, on ne pourra pas rentrer dans tous les détails aujourd’hui bien entendu avec vous, Michal Zimmermann, je renvoie d’ailleurs les auditeurs à votre séance de travail, cela aura lieu demain je crois…

Michael Zimmermann : Oui.

Jacques Munier : Au musée du quai Branly. En ouvrant cette série j’avais évoqué le fait qu’il s’agissait le premier colloque de ce genre, en France bien entendu, bien que cela reste une préoccupation récente, il y a déjà eu déjà aux États-Unis et en Australie des colloques de ce genre qui rassemblent des historiens de l’art et des anthropologues pour s’interroger mutuellement et réciproquement sur leurs méthodes, sur leurs objets, à propos de ces grandes questions que posent justement les « arts primitifs », là aussi j’utilise les guillemets.

Michael Zimmermann : Bien sûr et une bonne partie du colloque met en confrontation la méthodologie de l’histoire de l’art et pas seulement les rapports entre Franz Boas et Aby Warburg ou des discussions autour de Claude Lévi-Strauss, l’apport d’un personnage très conflictuel comme Alfred Gell, « Art and agency », c’est un aspect très important mais un autre aspect, c’est les discussions sur une nature propre que par exemple aujourd’hui les neurosciences nous fournissent.

Jacques Munier : Mettent en évidence.

Michael Zimmermann : David Freedberg a fait une intervention sur l’empathie, sur les théories de l’empathie du XIXème siècle mais aussi sur l’apport des neurosciences d’aujourd’hui, sur nos tendances de lire les images toujours en mouvement. Donc, il y a là plusieurs registres anthropologiques qui s’entrecroisent ou qui peut-être aussi se confrontent, ce qui tend à relativiser historiquement la perspective anthropologique en peut être d’autres approches que ceux qui croient vraiment dans les neurosciences au point d’en déduire des lois universelles transhistoriques.

Jacques Munier : David Freedberg, historien de l’art et des processus cognitifs engagés dans l’expérience de l’œuvre d’art, et Philippe Descola, professeur au Collège de France, anthropologue bien connu dont le dernier livre « Par-delà nature et culture », évoque justement toutes ces questions, tous les deux ont assumé la loude tâche et responsabilité d’ouvrir ce colloque, hier. Pour poursuivre notre discussion, entrer en quelque sorte dans le vif du sujet, je vous propose d’écouter cet extrait des « arts sauvages », voilà une autre dénomination possible, elle est due à Claude Roy, dans son livre dont voici un extrait.

« Extrait du livre « Arts sauvages » de Claude Roy : L’ethnographe, comme l’historien de l’art, en sont arrivés aujourd’hui à dépouiller la notion de primitivisme de toutes les nuances que les préjugés pouvaient y attacher et qui impliquaient une attitude de dédain, un jugement de supériorité : « bon sauvage » ou « méchant barbare », prétexte d’un émerveillement souvent mal informé ou d’une réprobation parfois hypocrite. L’indigène était décrit hier comme un autre, ses ignorances et ses frayeurs, ses maladresses et ses échecs (manque deux mots) l’observateur la certitude d’une supériorité dont celui-ci était d’ailleurs assuré au départ. S’il y a une hiérarchie des cultures, une échelle des valeurs esthétiques, nul n’est plus assuré aujourd’hui de pouvoir embrasser l’étendue des peuples en se trouvant placé au sommet de la hiérarchie, au plus haut degré de l’échelle. On ne peut nier des progrès, des supériorités mais il faudrait beaucoup d’outrecuidance et d’aveuglement pour assurer qu’il y a un progrès absolu, une supériorité plénière. Si raisonnable que puisse être notre confiance dans les ressources de l’esprit humain, si éprouvée que puisse être une attitude progressiste, si confirmée que soit la foi de nos contemporains dans la perfectibilité des sociétés humaines, nous sommes amenés aujourd’hui à constater l’humanité n’est pas échelonnée sur une route où ceux qui ont accompli le plus grand chemin mériteraient automatiquement le prix d’excellence et ou les trainards seraient les derniers de la classe. Les Noirs et les Indiens ne sont plus nos cancres, ils sont nos répondants. »

Jacques Munier : Voilà une belle expression de Claude Roy, « ils sont nos répondants ». c’était un extrait d’un ouvrage intitulé « Arts sauvages ».

Michael Zimmermann : Je crois que cela montre bien notre situation, Claude Roy a eu le courage d’utiliser encore ces notions d’« arts premiers », d’« arts sauvages », de « primitifs ». Il y a eu à New-York la fameuse exposition « primitivisme » de 1984, qui a amené beaucoup de discussions. C’était un tournant et au fond cette projection « primitiviste » est tombée sous le verdict du « politically correct », elle semble être périmée. Mais il y a un autre registre de préjugés, qui est peut être plus fort que celui du préjugé ethnographique du XIXème siècle, du progrès des races supérieures, etc., qui est l’idée que l’on pourrait trouver chez des peuples qui sont plus proches d’une soi-disant origine naturelle, d’un bonheur primordial, d’un équilibre avec soi et avec la nature qu’on pourrait trouver chez eux quelque chose qui répond aussi à ce qui nous manque. Si vous prenez l’histoire de l’Arcadie, telle chez Ovide, le Gallus ou c’est le poète Jacopo Sannazaro dont le poème l’Arcadie a été publie en 1504 à Venise. Vous avez toujours une Arcadie ou quelqu’un qui est malade d’amour mais ou d’un malaise de la civilisation, de la grande ville, de la décadence que cela amène, qui se promène dans un autre monde, dans un monde où les bergers jouent de la musique parfaitement bien, où la culture et la nature sont totalement en accord. À Paris on a le privilège de pouvoir aller au Louvre et regarder le Concert champêtre dont on ne sait toujours pas si c’est de Giorgione ou de Titien et on voit deux nymphes : l’une, proche de la pureté des eaux primordiales, puise de l’eau dans un puits, l’autre jouant de la flûte, et deux personnages : un personnage assis et un berger, il regarde d’un regard un peu perdu vers cette nymphe devant soi, et l’autre c’est un beau ombrageux, cultivé, un élégant, la tête inclinée, un visage dans l’ombre qui cherche cet accord qu’il n’a va pas trouver, au moins pour Jacopo Sannazaro quand il rentre sa bien aimé va être morte.

Jacques Munier : Vous voulez dire aussi, Michael Zimmermann, que nous nous contemplons nous-mêmes dans cette image un peu nostalgique de l’origine.

Michael Zimmermann : Bien sûr, surtout quand on fait les ponts, peut-être jusqu’à Monet, ou seulement quand on peut lire par exemple les fameuses Bergers d’Arcadie de Poussin qui lisent cette phrase, écrite sur un tombeau : « ET IN ARCADIA EGO », est-ce que cette phrase veut dire que le défunt était également en Arcadie ou est-ce que ce « EGO », c’est la mort elle-même ? On en a longuement discuté, Panofsky s’est révisé là-dessus mais les débats montrent surtout le geste que ces bergers font : ils lisent ; c’est un acte culturel de lecture. On peut même suivre, dans la version de 1640 environ, l’un qui lit, l’autre ne sait pas encore, un troisième qui est étonné, et une femme à côté qui d’un geste de réflexion profonde, et peut-être aussi profondément mélancolique, comprend que par cet acte que l’Arcadie est ce qu’elle a toujours été, c’est-à-dire un pays à jamais perdu, un pays coloré par la nostalgie.

Jacques Munier : Alors, ces représentations qui s’imposent aussi, on va dire, à l’historien de l’art, elles existent dans l’imaginaire collectif des anthropologues jusqu’à une période maintenant révolue mais tout au long du XIXème siècle en tout cas.

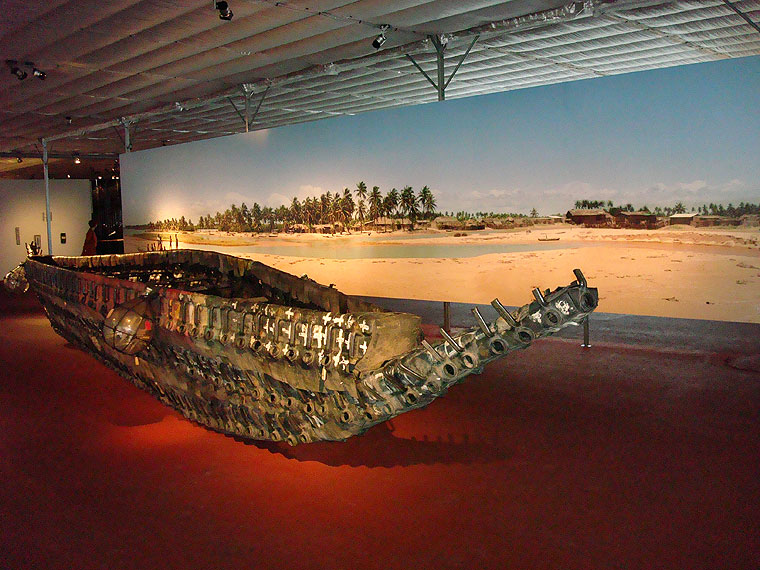

Michael Zimmermann : Dans, disons, notre conscience de la culture dans le progrès que l’on a effectivement fait une éthique des cultures et dans des prises de positions contre des Clash of Civilizations. Évidemment ce répertoire ne compte plus mais quand on se repenche sur des figures, tel Gauguin, qui se construisent leur Arcadie totalement artificiellement à Tahiti, aux Iles marquises, en se construisant une Te Ora comme une muse, qui portant, dans le fameux tableau, L’esprit des morts veille à Buffalo, ce n’est plus la Vénus dans son paysage mais c’est une fille de 13-14 ans angoissée sur son lit, donc elle marque également la distance, l’impossibilité de cette projection. Mais bien sûr que ce registre de projection dans les arts contemporains est toujours très important. Si l’on va à la docuemnta actuellement on peut y trouver une œuvre qui semble facile et à la fois très difficile, qui me semble très emblématique de ce registre de projection, on y voit, d’ailleurs tout le monde l’a vue, le président allemand, Köhler, a inauguré la docuemnta à côté de cette œuvre, il s’agit d’un bateau construit de récipients pour l’essence en plastic,…

Jacques Munier : Bidons d’essence, oui.

Michael Zimmermann : Oui, des bidons d’essence, merci.

Jacques Munier : Vous parlez du plasticien Romuald Hazoumé.

Michael Zimmermann : Hazoumé, je lui ai parlé, il y a cinq-six ans, quand il n’était pas encore si connu. C’était un intellectuel africain qui a fait des installations politiques et documentaristes, puis il a eu une idée très simple : si vous prenez un bidon d’essence, que vous coupez la partie supérieur, vous pouvez imaginer que le trou pour verser est une bouche, l’anse, c’est un nez, et généralement il y a une cavité de laquelle l’anse sort, on peut lire ça comme des sourcils ou deux yeux et vous n’avez pas simplement l’impression d’un visage mais vous pouvez le lire comme un masque africain (cf. quelques illustrations ici). Hazoumé a commencé à avoir du succès avec cette idée, en composant des tableaux avec ces bidons et maintenant il nous a construit tout un bateau, composé de bidons que nous lisons comme des masques, comme des visages, comme des visages africains.

Jacques Munier : Sur la critique que l’on peut faire de ces échanges symboliques, de ces influences réciproques, et puis de la manière dont les « arts premiers », on va poursuivre là-dessus avec vous, Michael Zimmermann, peuvent également en retour influencer les artistes contemporains, comme Romuald Hazoumé, peut-être pas l’influencer mais en tout cas inspirer de sa part un usage critique de ces représentations, je vous prose d’écouter les propos d’un collectionneur, très connu, Daniel-Henry Kahnweiler. C’était en 1952, il met un peu en cause, ici, l’idée très répandue et admise que les cubistes auraient été influencés en leur temps par l’« art nègre ».

« La personne, femme, qui l’interview : Mais à propos de cette période du cubisme on emploi le terme de période nègre. Daniel-Henry Kahnweiler : Évidemment il y a une lointaine ressemblance de part cette forme plastique très rigide, très ferme, avec les sculptures nègres, même la couleur brune pouvait faire croire qu’il s’agissait vraiment de nègres. La personne, femme, qui l’interview : On dit très volontiers que Derain ou Vlaminck ayant acheté un masque nègre les peintres se sont épris de cet art en ont été influencés. Daniel-Henry Kahnweiler : Et bien c’est une erreur absolue, c’est une légende plutôt créée par Vlaminck. Ce premier masque, il l’avait été acheté en effet, il l’a vendu après à Derain, mais Picasso possédait à ce moment-là, un seul objet, qui n’était pas nègre d’ailleurs, une sculpture, ce que l’on appelle un tiki, des Iles-Marquises. Il est certain, comme pour les impressionnistes, il n’y a pas eu influence. Quand les impressionnistes ont vu des gravures sur bois japonaises, ils avaient déjà depuis longtemps avancé dans la voie qui étaient la leur, simplement, cela les confirmait dans cette voie, cela leur montrait que ce n’était pas saugrenu ce qu’ils faisaient, que d’autres l’avaient fait avant eux. La même chose pour les Noirs, la même chose après pour la peinture chinoise pour d’autres artistes. »

Jacques Munier : Voilà donc les propos, en 1961, de Daniel-Henry Kahnweiler, grand collectionneur et galeriste, marchand d’art très très connu.

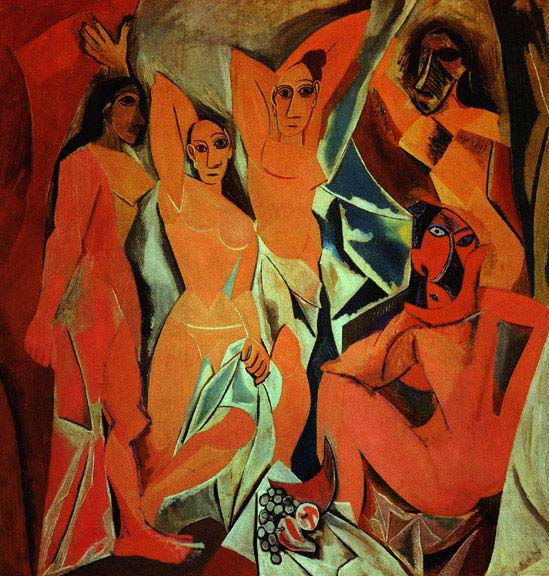

Michael Zimmermann : Je crois, c’est d’ailleurs touchant, d’entendre la voix d’un galeriste qui a pratiquement fait les cubistes, mais je crois qu’il faut le lire surtout comme une prise de position contre une histoire de l’art de l’influence. On sait très bien que Kahnweiler après que Picasso avait peint Les demoiselle d’Avinyó, un tableau qui nous montre…

Jacques Munier : Vous dites bien Les demoiselle d’Avinyó, pas d’Avignon.

Michael Zimmermann : D’Avinyó, c’est le Carrer d’Avinyó à Barcelone où les prostituées se montrent au public comme aujourd’hui dans les ports d’Amsterdam, etc. Picasso a évidemment a pris le modèle de ce qu’il avait vu au Musée de l’homme ou des masques qu’il a collectionnés lui-même pour créé un tableau contre Le bonheur de Matisse, contre Luxe calme et volupté et contre Le bonheur de vivre de Matisse, un tableau où le peintre avec un geste totalement spontané et léger reprend pourtant toute l’histoire de l’art de Giorgione, de Poussin, d’Ingre, etc. Tandis que Matisse parle au nom de toute une histoire de l’art, d’un bonheur totalement spontané, Picasso utilise une projection sur ce qu’il voit derrière ces masques, Carl Einstein, en 1916, ami de Kahnweiler, va voir les mêmes choses, c’est-dire un aspect primitif refoulé dans notre propre culture. Et c’est à ce moment-là que Kahnweiler, très cultivé dans la philosophie allemande, dans le néokantisme, va reprendre les Picasso et Braque et dire : mais non, on va réfléchir sur notre médium, sur, si vous voulez, selon les débats actuels, sur l’embodiment, qui toujours a lieu dans cet objet, l’objet pouvant être un tableau. Donc, s’il récuse un peu cette influence de l’art africain sur les cubistes, c’est aussi pour dans une certaine mesure, refouler cette part autre et maudite que Picasso tout en la projetant sur des cultures soi-disant nègres, Negerkunst, le titre du livre de Carl Einstein. C’est pour ces raisons que Kahnweiler refoule cet aspect.

Jacques Munier : À propos de l’artiste africain, Romuald Hazoumé, vous posez une question qui est tout à fait au cœur de la problématique que nous avons tenté de décliner cette semaine, Michael Zimmermann. Vous vous demandez si l’Afrique, dans son œuvre, est le pays des « arts premiers », des « magiciens de la terre » - là vous faites référence à une autre exposition qui a eu lieu notamment à Beaubourg dans les années 80, et qui exposait un certain nombre d’artistes contemporains, venus de toutes les parties du monde – ou celui que les pays riches choisissent comme leur poubelle, marginalisation à l’extrême, la part maudite.

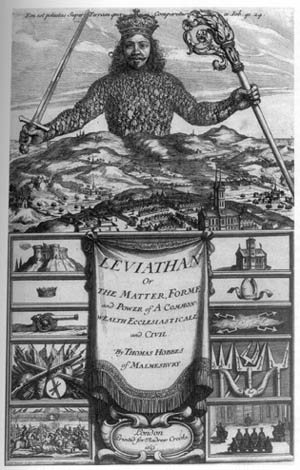

Michael Zimmermann : Oui, c’est ça, c’était ma tentative de comprendre ce double côté dans l’œuvre de Romuald Hazoumé. Comme le président allemand, Köhler, a interprété cette œuvre dans le sens : « Nous sommes tous dans le même bateau », il a certainement trouvé un aspect, mais cet aspect est surtout intéressant parce que c’est aussi le bateau des autres, c’est-à-dire le bateau des boat people, et on ne sait toujours pas combien d’eux ont été noyés dans la Méditerranée, dans l’Atlantique. C’est à la fois nous tous et les autres. Même Romuald Hazoumé, pose lui-même, en « magicien de la terre », avec sa robe africaine en batik et son petit béret. Il fait certainement plein d’ironie mais c’est quand même une ironie efficace parce qu’elle reprend un certain côté de nos attentes vis-à-vis de son œuvre, de cet art africain auquel il nous confronte. On peut même lire le bateau sous la page titre du Léviathan de Hobbes, on voit un super roi qui tel un Saturne trône sur tout un paysage, un géant composé de petits visages, donc c’est les sous-dits qui laissent leur liberté au profit du despote, selon la théorie d’Hobbes, le seul moyen d’éviter les guerres de religion et autres. De la même manière le bateau est composé de ces visages masques, bidons de nous tous, ou seulement le côté poubelle de la planète. Vous voyez qu’il y a un enchevêtrement de métaphore, en opposition, d’oxymoron, dans cette mise-en scène. Je crois que pour cela, il nous lance le défi anthropologique aussi à nous historiens d’art. Il nous invite non seulement à considérer la dialectique d’identité d’altérité comme périmée mais également de fouiller notre propre répertoire culturel dans cette situation d’un au-delà.

Jacques Munier : Merci, Michael Zimmermann. Je rappelle que vous êtes professeur d’histoire de l’art à l’université d’Eichstätt-Ingolstadt, en Bavière.