Charles de Gaulle : La culture domine tout. Elle est la condition sine qua non de notre civilisation d’aujourd’hui, comme elle le fut des civilisations qui ont précédé celle-là.

Georges Pompidou : Il n’y a rien de plus épouvantable que l’art académique, qui est justement l’art non contestataire, l’art qui accepte. L’art doit discuter, doit contester, doit protester.

François Mitterrand : Une politique culturelle est à la base de toute autre politique. Il faut que les Français se retrouvent dans leur histoire, dans leur art, dans leur passé, pour qu’ils sachent mieux avoir l’ambition de leur avenir. »

Acte I

1958 – 1969

Grandeur et décadence du patriotisme Culturel …

Commentateur : C’est le jour anniversaire de la naissance de la IIIe République, qui a été choisi, par le gouvernement du Général de Gaulle, pour date de naissance de la Ve République.

André Malraux : Citoyens, citoyennes, si certains voulaient la République sans le Général de Gaulle, et d’autres le Général sans la République, la France, elle, voulait la République avec le Général de Gaulle. Une fois de plus, Français, au rendez-vous de la République et au rendez-vous de l’histoire, vous allez entendre le Général de Gaulle.

Voix off, Lisa Labouheure : Trois mois plus tard, de Gaulle glisse à Michel Debré, nouveau Premier ministre : « Nommez donc Malraux à la culture, cela donnera du relief à votre gouvernement. » Et quel relief, en effet !

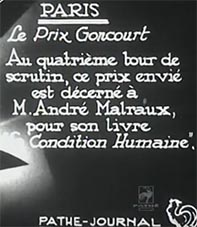

Pathé-Journal : […] Le prix Goncourt pour 1933 est décerné à Monsieur André Malraux, pour son roman « La condition humaine ». […]

Voix off, Lisa Labouheure : Compagnon de route des communistes avant-guerre, combattant de la liberté en Espagne, anti fasciste notoire, Malraux incarne l’intellectuel engagé. De Gaulle dira un jour : « Avec Malraux, assis à ma gauche, je suis sûr de ne jamais tomber dans la médiocrité ». Debré n’avait pas apprécié, mais il avait nommé Malraux. Ainsi naquit le premier Ministère d’État chargé des Affaires Culturelles de la République française, non sur un projet, mais sur un homme. Première ambiguïté.

Émile Biasini, membre de cabinet d’André Malraux de 1959 à 1966 : Moi, je trouve que c’était une idée géniale, et je ne suis pas certain, là je fais un peu d’interprétation, que l’idée soit partie de « on va créer un ministère de la culture et on va le donner à Malraux ». Je crois que dans l’esprit de de Gaulle, c’est l’inverse : « Je veux Malraux auprès de moi, que peut-il faire ? » De Gaulle lui a assigné le rôle de tenir la boussole indiquant le cap le plus élevé.

Jean Lacouture, biographe d’André Malraux : Quand au début de 1959 de Gaulle refait un grand un grand ministère, que faire de Malraux ? Apparemment, c’est Pompidou, alors directeur de cabinet, très proche conseiller du Général, qui lui dit : « La culture, par exemple. En France, un ministère de la culture, cela serait très bien, ou des affaires culturelles. Propose ça à Malraux, qui est un des plus grands artistes contemporains […] », Le Général dit : « C’est une très bonne idée. »

Voix off, Lisa Labouheure : À peine installé, Malraux prend des décisions dédiées au passé, à l’histoire, au patrimoine. En 1962, une loi protège les centres villes historiques de la destruction. Cinquante ans plus tard, elle est toujours en vigueur. Action plus symbolique et plus visible, Malraux veut rendre à Paris, la capitale d’une France à nouveau fière et orgueilleuse, sa splendeur légendaire.

Art Actualité : Paris vit dans les plâtres. La campagne de ravalement bat son plein, et les rues ressemblent chaque jour davantage à un gigantesque damier noir et blanc. Depuis le début de l’opération, huit-mille ravaleurs ont déjà nettoyé plus de 100 kilomètres de façades. Place de l’Hôtel de ville, les pigeons de Paris ont trouvé d’étonnants perchoirs posés pour eux le long de la façade. Et l’on redécouvre ainsi, quelques inconnus célèbres, vêtus de neuf, et regardant Paris du haut de leur niche.

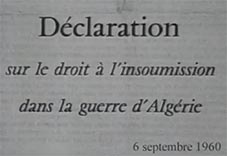

Voix off, Lisa Labouheure : Au même moment, la France vit dans la douleur de la Guerre d’Algérie. Les intellectuels de tous bords se mobilisent bruyamment, « Le Manifeste des 121 » appelle à l’insoumission ; parmi les signataires Clara et Florence Malraux, l’ex-femme et la fille du ministre. L’auteur de « La condition humaine », n’en a cure, toujours prompt à célébrer, dans le cénacle des puissants, la grandeur de la France et l’intemporalité de l’art, Malraux reçoit avec grandeur le Shāh d’Iran, au Petit Palais, Khrouchtchev au Louvre, Nehru, à l’aéroport.

Marc Fumaroli, historien, membre de l’Académie française : Dans une première phase, le ministère n’a pas été un véritable ministère, ça a été avant tout, une sorte de vitrine, pour l’action, la parole, et l’espèce de programme, d’ailleurs extrêmement hugolien, de Malraux, souhaitant, ou en tout cas prétendant souhaiter, que les chefs-d’œuvre de l’humanité soient mises à la disposition de tous.

Voix off, Lisa Labouheure : Malraux inaugure une nouvelle politique fondatrice, exprimer haut et fort, le génie de la France dans des opérations pleines de brio. À Washington, loin de son quotidien ministériel, il présente avec éclat la Joconde aux Kennedy, et à l’Amérique. En France, il multiplie les opérations de prestige.

Commentateur : L’Opéra de Paris fait beaucoup parler de lui en ce moment. Motif, son nouveau plafond. Nouveau plafond déjà connu sous le nom de plafond de Chagall. C’est en écoutant Mozart que Chagall a peint le plafond, seuls quelques rares personnalités ont pu le voir, avant la conférence de presse, parmi elles, Monsieur André Malraux et Monsieur Georges Pompidou.

Georges Pompidou, premier Ministre : Le nom de Malraux, le nom de Chagall, cela suffisait pour nous faire attendre quelque chose de magnifique. Je dois dire néanmoins, que la réalité dépasse mes espérances. À vrai dire d’ailleurs, il y a des fois où je me demande, depuis que j’ai vu ce plafond, est-ce qu’auparavant, il y avait un plafond à l’Opéra ?

Commentateur : Qui le sait ?

Jean Lacouture : Malraux sait immensément sur l’art, sur l’histoire de l’art, sur l’art du XIVe siècle, sur l’art du XVIIe siècle, sur l’art du XIXe siècle, sur l’art du XXe siècle, mais enfin, pas bien au-delà de Picasso, Braque et Chagall, de grands hommes, dont il est l’ami, ça, c’est sûr, qu’il estime à leur haute vraie, vraie valeur, c’est indubitable, et il leur en donne les mêmes les meilleures preuves. Mais les mouvements qui se manifestent, à l’époque, le « Nouveau roman », la « Nouvelle vague », il avait du mal à se … il était déjà un peu, non pas académique, il n’est jamais entré à l’Académie française, il n’appartient à aucune académie, mais enfin, il était un peu dans l’histoire, si vous voulez. Il était déjà un personnage de l’histoire.

Voix off, Lisa Labouheure : L’histoire avec un grand « H ». Malraux la célèbre avec passion. Malraux orateur, en veut aux oubliettes de l’histoire, Malraux ministre de la culture.

André Malraux : […] Écoute aujourd’hui, jeunesse de France, ce qui fut pour nous le Chant du Malheur. C’est la marche funèbre des cendres que voici, qu’elles reposent avec leur long cortège d’ombres défigurées. Aujourd’hui, jeunesse, puisses-tu penser à cet homme comme tu aurais approché tes mains de sa pauvre face informe du dernier jour, de ses lèvres qui n’avaient pas parlé ; ce jour-là, elle était le visage de la France.

Voix off, Lisa Labouheure : Loin des discours, Malraux ministre essaie de transformer la France des années 60, à coups de symboles, de coups d’éclat, c’est son tempérament. L’état reçoit un don de statut de Maillol, Malraux décide personnellement de leurs emplacements.

Commentateur : Ce matin, un Paris dans la brume matinale, non encore complètement dissipée, le jardin des Tuileries a connu une animation insolite, branle-bas de combat, les statuts bougent. Monsieur André Malraux, Ministre des Affaires Culturelles dirige les opérations. Les plates-bandes vont être redessinées, les arbustes de peu d’intérêt vont être supprimés, mais surtout, les statues jugées contestables vont être remplacées. Nous aurons donc un musée Maillol ouvert à tous, au cœur de Paris.

Voix off, Lisa Labouheure : Malraux affectionne ce type d’actions, visibles, rapides à mettre en œuvre, pas de paperasse, pas de commission interministérielle, mais surtout pas besoin de demander des subventions supplémentaires. En dix ans, son budget ne dépassera jamais les 0,5% de celui de l’État.

Émile Biasini : Il n’aimait parler de l’argent, demander de l’argent, et puis les redoutés le Ministre du budget, c’était Giscard à l’époque. Il se sentait, c’est drôle, tout à fait penaud devant lui, bref. Quand il venait faire le débat budgétaire, la présentation du budget à l’Assemblée, on lui avait fait des fiches …La salle était pleine, il montait à la tribune, il commençait : na, na, na, chapitre …, il ânonnait comme un curé qui récite de son bréviaire, mais ça durait trois minutes, puis il dit : « Écoutez, ceux que chiffres intéressent, les députés étaient venus pour les entendre, vous les lirez demain dans l’Officiel, maintenant parlons d’autre chose. »

Jack Ralite : Malraux, quand il parlait de culture, il a dit des choses absolument fulgurantes et passionnantes, mais il a aussi dit que c’était un supplément d’âme. Alors, un supplément d’âme, ça doit pas coûter bien cher, n’est pas ?!

Jean Lacouture : Le Général de Gaulle était, en matière de dépenses, extrêmement radin. C’est un grand homme, mais lâcher les sous– les siens, là n’est pas la question, bien sûr, il n’en avait pas d’ailleurs – de la France, non. Oui, il y a la défense nationale, la diplomatie, il faut représenter la France à l’extérieur, faire de belles expositions, etc., pour la gloire de la France. Mais bâtir des choses dans Paris : « Ça va coûter beaucoup d’argent ça, pour le peuple français. » il y a un côté de sensibilité sociale, bien entendu, parce qu’au fond, on bâti des musées qui servent plutôt à 7% de la population française, les autres pour cent n’ayant pas beaucoup de présence dans les musées.

Voix off, Lisa Labouheure : Permettre aux Français d’accéder à la création, ce sera l’ambition des Maisons de la culture. Dès 1959, Malraux projetait d’en ouvrir une par département, pour construire ces cathédrales du XXe siècle, forcément coûteuses, les collectivités locales doivent participer à 50% du financement. Dans l’urgence, différents bâtiments sont récupérés à Bourges, un palais des congrès, à Paris un cinéma.

Jean-Jacques Queyranne : Il y avait à la fois un rêve de 1936, les premières maisons de la culture, celles qui avaient lieu à Paris, il y avait les idées de la Libération, et puis il y avait ce besoin d’équipements et du Ministère les Cultures de s’affirmer.

Jean Lacouture : D’une certaine façon, les hautes sphères du gaullisme ne sont pas fâchées de dire : nous aussi on est populaire, nous aussi on regarde vers le peuple, ce n’est pas un gouvernement de militaires réactionnaire, ce n’est pas ça, nous avons même créé le régime contre les militaires réactionnaires. Donc, je crois que se donner une petite couleur, sinon rouge, un peu rose, ne déplaît aux hautes sphères, notamment au Général.

Art Actualités Le ville d’Amiens possède cette magnifique maison de la culture, dans laquelle les Amiénois pourront trouver un théâtre de plus de 1000 places, doté de moyens techniques les plus modernes, une salle de lecture, une salle d’audition, un bar, le tout dans un décor agréable, ultra-moderne, où diverses expositions d’art pourront être organisées. En créant ces maisons de la culture, Monsieur Malraux, Ministre d’État chargé des Affaires culturelles, voulais, je cite : « Rendre accessibles les œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre possible de Français. »

Marc Fumaroli : Il y a derrière, probablement l’idée de cette œuvre d’art totale qui a hanté la fin du XIXe siècle, et qui a hanté particulièrement Malraux et sa génération. Et, l’idée que cette œuvre d’art totale, qui mettrait en jeu le théâtre, la musique, les arts plastiques, la danse et d’autres choses, pourrait participer à une sorte de culte nouveau, de culte démocratique ou de culte social, en quelque sorte, de religion laïque. C’est d’ailleurs une très belle idée, mais extrêmement utopique, difficilement réalisable autrement que dans un beau livre, ou dans un livre bien illustré.

Jack Ralite : Mais j’y ai cru, parce que ça permettait de faire se rencontrer, se mêler, se confronter les différents arts, et il me semblait que c’était une bonne pratique.

Voix off, Lisa Labouheure : Faute de disposer d’animateurs compétents, le ministère fait appel aux seuls professionnels de l’action culturelle existants, les directeurs de centres dramatiques, souvent proches du Parti communiste. Ce réseau est issu de la décentralisation théâtrale, initiée par Jeanne Laurent, sous la IVe République, quand sévissaient d’obscurs Secrétaires d’État aux beaux-arts.

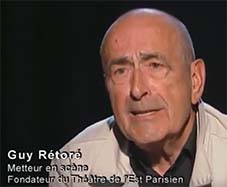

Guy Rétoré : Pour moi, l’installation des maisons de la culture, ça été une chance. Une chance de pouvoir réaliser ce que je rêvais de réaliser, c’est-à-dire installer un théâtre populaire dans un véritable quartier populaire, qui est le 20ème arrondissement. C’était ça, pour moi, les maisons de la culture et pas autre chose.

Jean-Jacques Queyranne : Politiquement, la situation n’est pas facile pour Malraux, parce qu’il va à l’encontre de notables de droite, qui sont en train de rejoindre le Général de Gaulle. À l’origine, il y a une sorte de technostructure cultural, comme on trouvait dans d’autres domaines, au niveau du Commissariat au plan, par exemple, qui voulait moderniser la France, et la culture était un des facteurs de modernisation. Puis, elle se heurte aux notables locaux, qui veulent conserver le théâtre traditionnel, la salle des fêtes, les expositions locales, qui ne sont pas ouverts à l’art moderne.

Jean Lacouture : Est-ce que les maisons de la culture n’ont pas été, si on peut dire, un - je m’excuse de l’expression – attrape-couillons pour le régime, et que les ayant créés, il les a vues se retourner contre lui ? Je crois que, je prends la deuxième question d’abord, Malraux avait assez bien prévu ça, avait prévu qu’en effet les maisons de la culture c’étaient des chaudrons, et que ce chaudron pouvait faire des bouillons hostiles au pouvoir.

Voix off, Lisa Labouheure : Lorsque Malraux accueilli de Gaulle à Bourges, il est de plus en plus indifférent au sort des maisons de la culture, les crédits stagnent et la contestation gronde chez les artistes, qui réclament derrière Jean Vilar, figure tutélaire du militantisme artistique, 1% du budget de l’État pour la culture. Depuis quelques mois, Malraux loin des préoccupations de son ministère, se réfugie dans la solitude, l’alcool, et l’écriture, hanté par la mort.

André Malraux : En face de la mort, il n’y a que ce qui résiste à la mort. En face des puissances de la nuit, il n’y a que l’immortalité. Pour des raisons assez mystérieuses, tous les gens qui sont ici ont compris que tantôt avec la douleur et tantôt avec le rire, ce qui avait survécu pendant les siècles était l’arme la meilleure que le monde puisse trouver conter ce qui était en train de le menacer. Telles sont mon Général les raisons qui ont guidé les femmes et les hommes qui sont devant vous. Je tenais à vous le dire en leur nom. [1]

Jean-Jacques Queyranne : Malraux n’était pas un administratif, au fond, lui, il poursuivait un rêve, une utopie culturelle, mais il ne crée pas les fondations.

Françoise Giroud : C’était un artiste, un poète, un inventeur, un créateur extraordinaire, ce n’était pas un ministre, il y a des secteurs entiers du ministère dont il ne s’est pas occupé. Ce n’était pas vraiment un ministre, heureusement d’ailleurs, ce n’était pas ça qu’il fallait à ce moment-là.

Voix off, Lisa Labouheure : Malraux admettait volontiers que la musique l’indifférait, même si son action dans ce domaine fut particulièrement tumultueuse. Elle fut sans aucun doute la plus cohérente. Pierre Boulez dans les années 60 est un jeune chef d’orchestre et un compositeur d’avant-garde, déjà reconnu dans le monde entier. Malraux, dont on aurait pu penser qu’il apprécierait le caractère entier et la forte personnalité de ce créateur ambitieux, va s’en faire un ennemi mortel.

Interview de Pierre Boulez : Pierre boulez, vous avez attaqué, violemment, les responsables musicaux, qu’est ce qui ne va pas à votre avis ? _ P. Boulez : Ce qui ne va pas, c’est l’organisation de la musique, qui est complètement mauvaise, et qui est absurde le plus souvent. On ne manque pas de talent à Paris, bien au contraire, mais la plupart du temps, ils sont comme des instruments dont on ne se sert absolument pas, c’est-à-dire qu’ils se couvrent de rouille.

Pierre Boulez : Il existait certainement une politique musicale, mais elle était très faible. Elle était, disons, confiner dans une direction, qui était autonome, qui était rattachée au ministère de la culture, et qui comportait des gens tout à fait falots, épisodiques, officiels, plus ou moins officiels, parce qu’ils avaient certes un diplôme de conservatoire, mais aucune personnalité vraiment, et aucune directivité. Donc, comment voulez-vous qu’un magma pareil puisse définir une politique ? Il n’y avait rien comme politique.

Voix off, Lisa Labouheure : Malraux est d’accord avec le diagnostic de Boulez, dans un premier temps d’ailleurs, il demande à Émile Biasini, en charge de la musique, de prendre contact avec le compositeur, pour lui demander des suggestions. Mais, rapidement, un autre personnage, tout aussi légitime, propose un projet concurrent, c’est Marcel Landowski, un compositeur, inspecteur général de l’enseignement musical au Ministère de la Culture. Boulez d’un côté, Landowski de l’autre, Malraux comme arbitre.

Jacques Lonchampt : Marcel Landowski est arrivé, comme, un peu, le représentant des anciens, si vous voulez, de compositeurs qui refusaient la modernité. Tandis que Boulez, lui, au contraire arrivait tout à fait triomphant. Il disait qu’il fallait que la musique soit comme le théâtre, une musique d’avant-garde, et comme le théâtre d’avant-garde. Lui-même ne revendiquait pas, pour lui-même, un poste si vous voulez, mais il était le porte-parole quand même de tout un courant très moderniste.

Pierre Boulez : J’étais probablement le seul à avoir l’expérience internationale, en tout cas, de comment organiser une vie musicale professionnelle. On parlait de choses que certains connaissaient et que d’autres ne connaissais pas. Donc, quel dialogue voulez-vous établir ? c’est absolument impossible.

Voix off, Lisa Labouheure : La jeunesse s’enflamme pour les Beatles et les Stones, mais l’enseignement du solfège semble sortir du XIXe siècle. Il est grand temps d’engager des réformes en profondeur. C’est sur ce critère que Malraux va faire son choix.

Jacques Lonchampt : Tout le monde pensait que Malraux allait choisir Boulez et la modernité, etc. Malraux, qui avait dit à l’Assemblée, on ne m’a pas attendu pour ne rien faire, sur le plan musical. Malraux a choisi Marcel Landowski, à l’étonnement de tout le monde.

Pierre Boulez : Landowski, oui, certainement était demandeur, puisqu’il a pris cette place. Très, bien, moi je considère à ce moment-là que si des gens sont très désireux d’occuper une fonction, il faut leur donner, sans ça, leur vie serait inaboutie.

Jacques Lonchampt : Je pense que cette décision a été prise par Malraux, de lui-même, il a comparé véritablement les programmes et il a vu la différence entre un programme extrêmement solide, que j’ai vu et que j’ai étudié, et des propositions quand même terriblement floues de la part de Boulez.

Pierre Boulez : Le ministre aurait pu me consulter, en tout cas, dans ce dilemme qu’il fallait résoudre. Il pouvait au moins s’informer et des deux côtés. Or, cette information n’a certainement pas eu lieu.

Commentateur : Dans la grande salle du Ministère des Affaires Culturelles, rue de Valois, à Paris, en présence du ministre, Monsieur André Malraux, Monsieur Marcel Landowski, directeur de la musique, a exposé les perspectives d’avenir de l’action, entreprise par les affaires culturelles, en faveur de la musique en France. Interview de Marcel Landowski : De tout ce que vous avez réalisé en une année, quel est l’élément, à votre gré, le plus spectaculaire ou le plus important ? _ M Landowski : Le plus spectaculaire, probablement l’orchestre de Paris. Le plus important, je crois : la réforme de l’enseignement musical, sur différents plans, ainsi que la création projetée des orchestres régionaux, qui vont donner vie, à une forme régionale, générale de la musique.

Jacques Lonchampt : Boulez naturellement à honni ce gouvernement, ce Ministre de la Culture, qui l’avait empêché de mener à bien ses réformes. André Malraux ne s’est pas laissée fait de faire, et il a est négligé, ce qu’il appelle lui-même, cet incendie de bémols en colère.

Pierre Boulez : Il passait peut-être une heure, par jour, à son ministère, et ce n’est pas comme ça qu’on mène un ministère. C’était, je ne vais pas non plus cracher sur sa mémoire, ce n’est pas du tout mon rôle, mais enfin, c’est une espèce de totem, et derrière ce totem, il n’y avait rien.

Voix off, Lisa Labouheure : Finalement, la réforme de l’enseignement musical est mise en place. Marcel Landowski, modeste compositeur, mais vrai stratège politique, restera à la tête de la direction de la musique jusqu’en 1974. En huit ans, il verra son budget multiplié par 7, et son action respectée par tous ses successeurs.

En matière de cinéma, Malraux avait des choses à dire et à faire. En 1960, il créa la commission d’avance sur recette, et par cette mesure, il favorisa indirectement l’éclosion de la Nouvelle vague. Il eut le courage de dénoncer régulièrement la vision commerciale du CNC, qui, selon lui, depuis 1947 ne favorisait aucunement le cinéma d’auteurs.

Commentateur : Monsieur André Malraux accordait une attention particulière au cinéma. Le Ministre d’État chargé des Affaires Culturelles inaugurait le nouveau siège de la Cinémathèque française. À travers l’exposition, il a pu revivre les premières heures de la vie du 7e art, et conclure sa visite sur une promesse : la Cinémathèque française sera la première du monde.

Henri Langlois : L’objectif majeur pour la Cinémathèque, ça a été la réalisation du grand musée du cinéma. Dans la pratique, je peux vous dire qu’il n’y aurait jamais eu le Palais de Chaillot, il n’y aurait même pas eu la salle de projection, telle qu’elle est, s’il n’y avait pas eu le ministre. Sans Monsieur Malraux, cela aurait été sur le papier, on nous aurait promis tout ça, mais nous n’aurions rien eu.

Voix off, Lisa Labouheure : Henri Langlois ce cinglé de cinéma avait créé, dès 1936, en compagnie de Franju, ce qui allait devenir la future Cinémathèque française. Pendant trente ans, il réussit à amasser, dans des conditions improbables, près de cinquante-mille films. Le cinéma à l’époque ni bénéficiait ni de dépôt légal ni de protection d’aucune sorte.

Commentateur : Hier encore, ces vedettes de l’écran étaient admirées par le monde entier, mais la célébrité et chose bien passagère. Les vieux films sont aujourd’hui déchiquetés, puis trempés dans des machines, afin d’être débarrassés de leurs images. La pellicule est ensuite fondue, et maintenant la vedette de l’écran servira à vous vernir les ongles. Mais ce n’est pas tout, les restes des films vont subir une nouvelle transformation, et deviendront bientôt cirage. Vous devinerez peut-être, sur le brillant de vos chaussures, le sourire de celle qui vous fait rêver quelquefois.

Voix off, Lisa Labouheure : Chaillot, siège de la Cinémathèque devient rapidement le cénacle branché de la Nouvelle vague. Langlois se sent porté.

Alexandre Astruc : Je trouve très bien que Langlois, fou de cinéma, s’est arrangé pour faire de la Cinémathèque sa chose. Tous les soirs, j’allais à la cinémathèque, Langlois s’était pris d’amitié pour moi, à la fin de la soirée il y avait une recette, il disait : voilà la recette, Alexandre, en voilà un peu, …

Françoise Giroud : Ce n’est quand même pas une manière de gérer la Cinémathèque. N’importe qui vous dira que ce n’est pas possible comme ça. C’était un fou, un délirant, un amant de sa maison, les films étaient absolument sacrés. Il n’y avait rien de plus sacré au monde qu’un film. Il aurait tué pour un film, Henri Langlois, c’était vraiment fou, mais c’était sa grandeur, son talent, c’était pour ça qu’on l’aimait aussi.

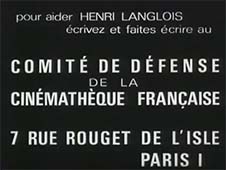

Voix off, Lisa Labouheure : L’administration ne l’entend pas de cette oreille. Depuis 1965, un rapport de vérification, de l’Inspection des finances, pointe les dysfonctionnements de la Cinémathèque. Langlois refuse d’ouvrir ses livres de comptes. Le 08 février 1986, il est démissionné et remplacé par Pierre Barbin, le directeur du festival de Tours. Le lendemain, la presse s’empare de l’événement, elle offre ses tribunaux aux cinéastes, l’affaire Langlois est née.

Alexandre Astruc : On a tous défendu Langlois. Moi, j’ai rappelé une phrase qu’avait dit Fritz Land : « Je n’ai pas de patrie, pas de famille, mon seul tombeau, c’est la cinémathèque. Tout ce que j’ai, je lègue à Langlois. »

Voix off, Lisa Labouheure : Le 15 février, trois mille manifestants occupent la Cinémathèque. La censure, deux ans plus tôt, du film de Rivette, « La Religieuse », est présente dans tous les esprits. À quelques semaines de mai 68, les universités s’agitent, les CRS chargent avec violence, Jean-Luc Godard est blessé.

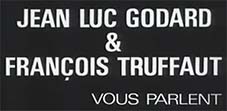

Prise de parole de Jean-Luc Godard et François Truffaut : Jean-Luc Godard : En général, les films sont exploités pour une période de sept ans, après ils sont projetés dans des salles d’art et d’essai, comme celle-là. François Truffaut : Si parfois leur vie peut se continuer, c’est grâce à Henri Langlois, qui, à la Cinémathèque française, se charge de leur conservation. Jean-Luc Godard : Et si vous avez choisi de venir voir le film, que vous voyez ce soir, ou si vous avez l’habitude de revoir les films que vous aimez, vous êtes donc forcément des amis la Cinémathèque. François Truffaut : Alors n’attendez pas pour adhérer au comité de soutien la Cinémathèque française.

Voix off, Lisa Labouheure : Le 22 avril 1968, à un mois des élections législatives, Georges Pompidou, Premier ministre, ne veut plus de vagues. Il intime l’ordre à Malraux de réintégrer Langlois. Malraux s’incline.

Françoise Giroud : Qu’est-ce que c’est, faire Langlois ? C’est l’administration contre le rêve. Il aurait fallu le traité avec un fait plus de tacts, je dirais.

Pierre Barbin : Il est difficile de comprendre quelle était la position Malraux dans cette aventure, parce que tout avait été improvisé, tout avait été prévu au dernier moment, ou pas prévu du tout, et je ne peux pas dire que Malraux ait conduit les affaires.

Voix off, Lisa Labouheure : Henri Langlois a donc gagné. Il restera directeur de la Cinémathèque jusqu’à sa mort.

En mai 68, alors que la France entière est soulevée d’enthousiasme, de panique, Malraux ne bronche pas. Lui le révolutionnaire, le lyrique, ne semble rien avoir à dire aux artistes et à la jeunesse. Pendant l’occupation de l’Odéon, Malraux ne soutient même pas son ami Jean-Louis Barrault, qui dirige le théâtre, pire, il le révoque.

Jean-Jacques Queyranne : 68, tout se cristallise dans les Maisons la culture, c’est-à-dire que la contestation, surtout dans des villes où il n’y a pas d’universités, va dans les Maison la culture, et les directeurs des maisons la culture ouvrent les portes : à Amiens, à Caen, à Bourges, où c’est un véritable forum. On fait la Sorbonne. Pensez à la grande peur qu’éprouvent les notables locaux, et ils sont accusés par leurs propres électeurs, qui leur disent, mais c’est vous qui avez installé ses directeurs de Maisons de la culture, qui veulent faire la révolution dans leur théâtre. Donc, il y a une réaction après 68, qui est très forte, et Malraux ne peut pratiquement pas s’y opposer. Malraux va défendre cahin-caha la politique culturelle après 68, au moment des débats budgétaires, mais on sent bien que quelque chose est brisé.

Voix off, Lisa Labouheure : L’orateur Malraux était fait pour les chairs, disait Max Jacob. Était-il fait pour le pouvoir ? En 1969, le budget de son ministère régresse, Malraux ne le quitte pas pour autant. Si l’échec du Général de Gaulle au referendum du 27 avril 1969 le remplis d’amertume et de tristesse, son départ du ministère, rue de Valois, fut en définitif pour lui un soulagement. Malraux était épuisé.

15 juin 1969 : Au nom du Conseil constitutionnel, j’ai l’honneur de proclamer Georges Pompidou, Président de la République française.

Voix off, Lisa Labouheure : Georges Pompidou, l’ancien Premier ministre du Général de Gaulle n’a pas oublié les événements de mai 68. Son projet, réconcilier les Français avec leur époque. La mythologie gaullienne de la grandeur de la France est renvoyée aux livres d’histoire. Une page est tournée.

Georges Pompidou : Chère vieille France ! La bonne cuisine, Les folies bergères, le gai Paris, la haute couture, et les bonnes exportations, c’est terminé. La France a commencé, et largement entamé, une révolution industrielle.

Voix off, Lisa Labouheure : Normalien, agrégé de lettres, Georges Pompidou pérennise le Ministère des Affaires culturelles, il le confie au fidèle gaulliste, mais peu charismatique, Edmond Michelet. Ça tombe bien, le nouveau président de la République a des idées sur la culture. Passionné d’art contemporain, amis de Vasarely, d’Armand et de Boulez, Georges Pompidou décide seul le premier des grands travaux de la Ve République, le Centre Beaubourg. Le plus grand chantier culturel de la France au XXe siècle lui avait été refusé à la fois par Malraux et par de Gaulle, quelques années auparavant.

Claude Pompidou : Lorsque mon mari n’était pas encore aux affaires, il était à la Banque Rothschild, j’allais souvent le chercher en voiture, et on passait à travers ce plateau Beaubourg, qui était à ce moment-là en ruine, insalubre, dans un état absolument épouvantable. Et, il disait, c’est dommage que ces espaces soient perdus, on pourrait y faire, il avait d’abord dit une bibliothèque, parce qu’il trouvait que les bibliothèques manquaient à Paris, qu’il n’y avait pas assez de bibliothèques, il avait donc déjà pensé à ça, puis en y repassant 36, fois il disait : décidément, il faudrait faire quelque chose !

Commentateur : Parmi 680 projets venus du monde entier, un jury international, présidé par Jean Prouvé et Gaëtan Picon, ont élu de deux jeunes architectes associés, l’Italien Renzo Piano et l’Anglais, Richard Rogers. Cette maquette, du futur centre culturel monumental, intrigue le public.

Claude Mollard, Secrétaire général du Centre Beaubourg 1971-78 : Pompidou n’était pas fana, mais il était fair-play, et il a dit, du moment que le jury a choisi, je m’y rallie. Mais, le simple mot, je m’y rallie, voulait bien dire que c’était faute de mieux. Il aurait préféré une autre architecture, je crois.

Claude Pompidou : En rentrant à l’Élysée, je me souviens, il m’a dit : ça y est, j’ai vu le projet, c’est probablement formidable, mais ça va faire crier.

Un homme : Moi, je crois que seul l’erreur monumentale du siècle. Un jeune homme -1 : C’est une boîte, une prison, on fera des expériences, comme sur des lapins ou comme dans les hôpitaux psychiatriques. Un jeune homme -2 : C’est quelque chose qui va fonctionner. Un jeune homme -3 : Pour moi, c’est le démarrage, je crois d’une époque. Une femme -1 C’est trop compliqué pour moi. Une femme -2 Je crois qu’on a besoin d’autre chose que de musée. Une femme -2 Il faut bien un centre culturel, mais ça sera gênant pour le parking, j’espère qu’ils ont prévu un sous l’immeuble.

Claude Pompidou : Je n’aime pas parler politique, mais je dois dire que là, la gauche et la droite étaient contres dans les deux cas. La gauche parce que c’était une intrusion du pouvoir, de l’État sur la culture, de la part du chef de l’État. Et, de l’autre côté, c’étaient des gens qui trouvaient que ce n’était pas la peine, que ce n’était pas intéressant, qu’il n’y avait pas besoin de changer les choses, enfin, la moitié des gens qui vivent pas avec leur temps.

Georges Pompidou : L’art est toujours plus ou moins une remise en question des choses. Si l’art consistait à dire : oui, bravo, c’est admirable, l’art serait ennuyeux, il n’y a rien de plus épouvantable que l’art académique, qui est justement l’art non contestataire, l’art qui accepte. L’art doit discuter, doit contester, doit protester.

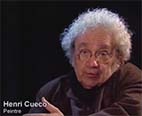

Voix off, Lisa Labouheure : Pompidou va bientôt pouvoir le vérifier. En 1972 il organise une exposition d’art contemporain au Grand Palais, haut lieu de l’académisme, c’est une première. Jacques Duhamel, ministre de la culture depuis un an, l’inaugure. Il tente avec audace de mettre en œuvre une politique tournée vers l’innovation et la démocratisation culturelle. Il obtient un budget en hausse de 40%, un exploit. Mais pour l’heure, il est confronté à une fresque provocatrice : l’histoire d’un groupe de moutons de panurge, les Français conduits par leur berger, Charles de Gaulle, vers leur mort, un grand méchoui. La toile est précédée par une phrase de Jacques Chaban-Delmas alors premier ministre : « Quand l’art se mêle de politique, on entre dans l’ignoble » L’exposition avait été l’objet de nombreux débats chez les peintres.

Henri Cueno, peintre : Il y a deux attitudes. Il y a ceux qui pensent que on va être bouffé par le système, par le régime, qui ne s’intéresse pas à nous, et qui pourtant nous récupère, comme on disait. Et puis d’autres qui pensaient, nous, c’est une tribune, on a des choses à dire, on accepte la tribune, on y va. Bon, à ce moment-là il y a les forces de police qui interviennent, pourquoi ? Parce que la reine d’Angleterre qui passe sur les Champs-Élysées, c’est comme ça, les coïncidences de grands événements. L’histoire a failli faire sauter le gouvernement. On décroche les œuvres, on enlève les toiles, on va au-devant des forces de police et on fait magnifique happening, , couvert par la presse entière, parce qu’avec ces œuvres qui représentent les gens du gouvernement, on va au-devant des forces de police, alors ils n’y comprennent rien, on les voit qu’ils grattent la tête, et qui s’en vont, ils reculent. Les gens applaudissent, nous, on est ravi. C’est une apothéose qui a ses limites, puisqu’en même temps c’est un échec de la peinture, parce que ce n’est pas la peinture qui chasse les forces de police, c’est l’acte lui-même, qui devient en effet un geste qui rentre dans l’histoire de l’art.

Claude Pompidou : Mon mari avait attaché beaucoup d’importance, en tant que préfiguration du projet du Centre, pour le renouveau culturel de la France. C’était quelque chose de très important, et ça a mal passé. Il n’y a eu, je crois, que soixante-dix-mille visiteurs, ce qui a l’air pas mal, mais ce n’est pas beaucoup quand même pour Paris. En tout cas pour mon mari, ça a été une vraie déception. C’est la première fois que je l’ai vu vraiment déçu pour le coup, pas battu, mais très déçu.

Henri Cueno, peintre : Pour la gauche, il est évident que la culture peut devenir, pour certains, un instrument du passage à une situation révolutionnaire. C’était un petit peu notre pensée. À l’époque, il y avait, en arrière-plan de tout ce qu’on faisait, l’idée qu’il y avait une révolution qui allait venir et qui allait tout changer. C’est-à-dire qu’à partir de là, plus rien n’est comme avant. Du passé faisons table rase, si vous voulez.

Georges Pompidou : Il est évident qu’il faut qu’il y ait une contestation, qu’il y ait une opposition, il faut que les gens s’aident du contact, du dialogue, et même d’une discussion, voire d’une certaine violence, et petit à petit se fait le monde. Si j’étais un simple particulier, je trouverais peut-être que l’action du gouvernement n’est pas excellente, c’est même probable, et moi-même, au fond de moi-même, il m’arrive de critiquer certaines des choses que nous faisons, mais je suis dans l’action, je suis bien obligé de choisir.

Jacques Rigaud, Directeur de cabinet de Jacques Duhamel 1971/73 : Georges Pompidou me dit d’une voix grave, et avec ce regard très perçante, très impressionnant qu’il pouvait avoir : « Vous devriez faire comprendre à Jacques Duhamel, que l’excès de liberté c’est fini. »

Voix off, Lisa Labouheure : En avril 1973, Jacques Duhamel décède, il est remplacé par l’académicien Maurice Druon.

Maurice Druon, Ministre des affaires culturelles 1973/74 : Georges Pompidou m’a donné audience, et ses instructions étaient brèves, il m’a fait simplement (de la main il montre un serrage de vis). Chaque administration faisait un petit peu à sa tête. Et j’ai trouvé des gauchistes installés dans toutes les administrations. On n’était pas loin de mai 68, rappelez-vous.

Claude Mollard : Nous étions, nous, les concepteurs du Centre, tous une ribambelle de jeunes gauchistes de mai 68, et ce Centre est né dans des cervelles d’animateurs des mouvements de gauche. Nous trouvions dans ce Centre une sorte d’aboutissement de nos espérances.

Gaumont, la revue du monde : Adieu monsieur Baltard, il faut faire place à l’art. Sur le plateau, Beaubourg est un immense chantier, où l’on travaille jour et nuit, pour pouvoir inaugurer dans trois ans, un Centre international d’art contemporain.

Voix off, Lisa Labouheure : Malgré l’opposition de la droite et l’involontaire complicité des gauchistes issus de l’ENA, le projet suit son cours. S’il est piloté par Maurice Druon, l’un de ses principaux opposants, c’est qu’en France, on ne contredit pas les désirs du prince, au mieux, on les infléchi légèrement.

Maurice Druon : On ne pouvait pas éviter que l’arrière ça soit ses intestins, grêles ou gros, que l’on voit tout peinturluré, en plus, la façade devait être tout à fait bariolée. J’ai dit : non, couleur uniforme, moins on le verra mieux ça vaudra.

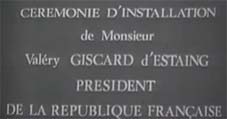

Philippe Harrouard, Inf2 : « Pompidou est mort », c’est par ces trois mots que nous avons appris, à 21 h 58 très exactement, par un flash de l’Agence France-Presse que le Président de la République était décédé.

Claude Mollard : Le décès du Président, c’était la grande interrogation, parce que nous avions passé les marchés à toute vitesse, tout l’argent a été dépensé, mais la charpente métallique n’était pas encore arrivée sur le terrain. Si bien qu’à cette époque, le directeur du budget de Valéry Giscard d’Estaing, ministre des finances, pas encore Président la République, il est ministre des finances jusqu’à son élection comme président, fait faire des hypothèses : je supprime un étage, deux étages, trois étages, je supprime tout, qu’est-ce que ça coûte ? Qu’est-ce que ça rapporte, comme économies pour le budget de l’état ? Et moi, je dis : ce n’est pas dans ce sens-là (montre l’horizontale) que cela se découpe, mais comme un cake, dans le sens vertical. Ça, fait 150 mètres de long, je peux t’en faire pour 100 m, je peux t’en faire pour 50 m, mais je ne peux pas enlever un étage, parce que les poutres sont déjà l’usinées, on ne peut pas couper les poutres. Par contre, je peux de couper le gâteau dans la longueur. Mais, je dis : attention, on peut ne rien construire du tout, le parking est fait, il y a 1000 places, ça sera le parking plus cher du monde, si vous voulez un scandale, faite ça.

Valéry Giscard d’Estaing : Bonsoir madame … Bonsoir mademoiselle … Bonsoir monsieur … C’est votre Président qui vous parle.

Claude Mollard : L’été 74, je suis dans les montagnes, je vois arriver un gendarme - il n’y a pas de chemin, pas de téléphone pour me joindre, etc. - à pied, qui me dit : vous êtes requis d’urgence à Paris. Conseil restreint à l’Élysée, le Présent de la République doit opter entre les Halles et Beaubourg. Bordaz voulait me joindre, mais j’étais injoignable. Je premier le premier avion, j’arrive à Paris, effectivement Valéry Giscard d’Estaing convoque la presse, pour annoncer l’arrêt du Centre Pompidou.

Claude Pompidou : Jacques Chirac a mis sa démission dans la balance. C’est comme ça que le Centre est a pu exister.

TF1, 31 janvier 1977 : Devant un parterre de chefs d’État et 5000 invités, Valéry Giscard d’Estaing a inauguré, hier soir, le Centre Georges Pompidou.

Henri Cueno : Je souviens y avoir été invité à l’inauguration, et ne pas y être allé. Ça ne servait à rien, cette attitude un peu nulle, mais l’idée qui arrivait à ce moment-là, c’était que Beaubourg allait être le lieu où allait se concentrer les pires des attitudes à l’égard de l’art, c’est-à-dire le vedettariat, le poids du marché, une espèce d’effets médiatiques aussi permanents, c’est-à-dire : il fallait être à Beaubourg pour exister, si on n’y était pas, on n’existait pas.

Claude Mollard : Il y a la campagne sur le thème marchandisation de l’art, le supermarché la culture, il y a les intellectuels, Beaubourg implosion ou explosion, les meilleurs esprits ont écrit, bon, ils se sont trompés. Ils l’ont reconnu d’ailleurs après. Et, Beaubourg est devenue la première des maisons de la culture voulue par Malraux. Le problème, c’est que ce n’est pas Malraux qui l’a faite, c’est Pompidou ; donc, c’était l’Auvergnat, au fond, réaliste, le politique, l’amateur de culture, qui réalisait les rêves fous de Malraux.

Jacques Rigaud : Vous connaissez la formule d’André Malraux à propos du gaullisme : « Le gaullisme, c’est le métro à six heures du soir », eh bien, le Centre Beaubourg a été voulu comme étant, d’une certaine manière, le métro à six heures du soir, c’est-à-dire que tout le monde puisse y entrer, et qu’on y trouve tout le monde.

Jean Baudrillard : Je pense que Beaubourg un événement post-68, que par rapport à la mémoire encore vive de 68, c’était quand même une espèce de, pas de de cristallisation, pas de fixation, mais ça quand même solidifié la culture dans une monumentalité, dans une espèce … Même si Beaubourg voulait être fluide, les espaces fluides, ouverts, la convivialité, etc., c’était quand même une espèce de … oui, ça apparaissait un petit peu comme un sarcophage.

Gérard Montassier, Directeur de cabinet de Michel Guy 1974/76 : Giscard est un homme d’une certaine culture, son goût s’arrête au XIXe siècle. On peut dire que la vie culturelle de son époque, il ne la comprenais pas bien. Il avait, je crois, un réflexe très sain, c’était de dire : « laissons les choses, voyons comment elles se développent ».

Voix off, Lisa Labouheure : Traduction immédiate du giscardisme culturel, le ministère de la culture devient un simple Secrétariat d’État. En sept ans, son budget va diminuer de 08%, et quatre ministres se succéderont : Michel Guy, le premier d’entre eux, proche de Georges Pompidou, et instigateur du flamboyant festival d’automne, supprima au nom du libéralisme, la censure. Il nomma des artistes à la tête des institutions culturelles, et créa l’indispensable l’Office national de diffusion artistique. Il sera le premier nouer un dialogue contractuel avec les collectivités locales, ce sera l’objet des Chartes Culturelles.

Michel Guy : À travers les Chartes Culturelles, que je signais avec un certain nombre de grandes villes de province, nous sommes en train de traiter un véritable réaménagement complet, et au niveau de la sécurité et au niveau des collections, de la plupart des grands musées de province, pour en faire, si possible, de grands musées européens.

Charles Nugue, conseiller de Michel Guy pour les Chartes Culturelles 1974/76 : il s’agissait, et sans doute, ça doit être vrai aujourd’hui aussi, simplement de dépenser différemment l’argent. Ça, ne coûtait pas plus cher aux collectivités locales, mais on leur suggérer de dépenser différemment leur argent, avec une vision globale, et comme carotte, il y avait trois sous que donnait le ministère.

Voix off, Lisa Labouheure : En 1978, après avoir été un temps rattaché à l’environnement sous Michel d’Ornano, le ministère de la culture intègre pour la première fois la communication.

Jean-Philippe Lecat, Ministre de la culture et de la communication 1978/81 : À l’époque, il y avait une réflexion, qui était l’idée que la télévision, essentiellement, pouvait être un instrument de culture, remplaçants, si vous voulez, les Maisons de la culture en béton, hérités du Front populaire, qui était le rêve de Malraux, et qu’au fond on pouvait faire pénétrer chez les gens les plus grands chefs-d’œuvre de l’humanité, le fameux décret constitutif du Ministère. Alors, moi, j’y crois.

Voix off, Lisa Labouheure : De timides essais sont menés, et d’abord la diffusion, en direct, de l’Opéra de Paris, à 19 h 30, et en allemand, de « Lulu », l’œuvre d’Alban Berg.

Jean-Philippe Lecat : Alban Berg, en prime-times, à la place du « Bigdil », et puis les pièces filmée en anglais, à la place des feux de l’amour, parce que c’est ça, c’est à ce moment-là que ça passe, ça paraît insensé. Il y a eu une réaction extraordinairement hostile des dirigeants de la télévision, ils se sont rendus tous les trois, chez Raymond Barre, chez le Premier ministre, en disant, attention, un malentendu est en train de se créer, il y a un ministre de la culture et de la communication, et nous craignons qu’il ait compris que son rôle est d’introduire de la culture à la télévision. Or, ça, il n’en est pas question, car nous, notre problème c’est d’avoir plus d’annonceurs. C’est-à-dire que tous les vices, si vous voulez, de la télévision moderne : la dictature de l’audimat, la ménagère de moins de 50 ans, etc., tout cela était dans la tête des dirigeants publics de la télévision en 80.

Voix off, Lisa Labouheure : Le septennat de Giscard d’Estaing s’achève sur un constat, celui du divorce entre le régime et les artistes, les radios libres muselée par le pouvoir en sont le symbole le plus éclatant.

Voix off, Lisa Labouheure : Le jour de son investiture à l’Élysée, François Mitterrand s’avance vers le Panthéon, accompagné de ses fidèles amis. Mais, c’est solitaire qu’il y pénétrera pour célébrer le culte des ancêtres. L’idée de cet étrange cérémonie païenne vient de Jack Lang, le jeune délégué national à la culture au Parti socialiste. Quelques jours plus tard, il s’installe dans le fauteuil d’André Malraux, au Ministère de la culture, sans que quiconque ait cru bon de lui demander son avis.

Jack Lang : Je l’ai appris, je vais vous dire comment, par Michel Charasse, qui à l’Élysée, c’est un homme qui sait tout faire, tapait à la machine lui-même, la liste des membres du gouvernement, pour éviter les fuites. Je l’ai appelé et lui ai dit : Michel, que se passe-t-il pour moi ? _ Eh bien, oui, tu es sur la liste des membres du Gouvernement, tu es ministre de la culture. On ne m’a pas demandé mon avis, et on me l’a même pas dit officiellement.

Voix off, Lisa Labouheure : Comédien ou metteur en scène, à ses heures perdues, professeur de droit à Nancy, dans les années 60, Jack Lang s’est fait remarquer en montant un festival de théâtre international. Nommé directeur du théâtre de Chaillot par Jacques Duhamel, entre 1972 et 1974, il se rapproche ensuite du Parti socialiste. François Mitterrand son mentor, le chargé alors d’une mission délicate, davantage politique que culturelle.

Jack Lang : Peu d’artistes, peu d’écrivains se tournaient vers le Parti socialiste, et ma mission a consisté à détacher, en quelque sorte, des intellectuels appartenant à la mouvance communiste, pour qu’ils rejoignent François Mitterrand et le Parti socialiste, cela faisait partie d’une stratégie, il faut le dire.

Voix off, Lisa Labouheure : Cette stratégie, Jack Lang l’a bâtie en faisant reprendre en compte par le PS, une vieille revendication du PC le 1% culturel. En clair que le budget de la culture atteigne 1 % des budgets de l’État. En 1981, il atteint péniblement les 0,5%. Jack Lang ministre en est convaincu, c’est l’argent le nerf de la guerre. Ce sera sa force. J’ai harcelé François Mitterrand, il faut le dire, souvent sur les questions budgétaires, et notamment à ce moment-là, pour insister sur 1%, puis, au cours du mois de juin, il me dit : « Franchement, ça ne serait pas raisonnable. Ce 1%, il faut le réaliser en 4-5 ans. Vous auriez trop d’argent et cela ne serait pas raisonnable. Donc, je vous propose que pour la première année, nous fixions, comme pourcentage, 0,75% » Comment avait-il calculé ce chiffre, je n’en sais rien, en réalité il correspondait exactement au doublement du budget de la culture, peut-être que c’est le calcul qui avait été retenu, 0,75. Et j’arrive au Conseil des ministres, où l’on devait examiner le projet de loi de finances, présenté par Laurent Fabius, et je découvre que le Ministère des finances a fixé comme enveloppe 0,70. Alors, naturellement, aussitôt je mets un petit mot à François Mitterrand : « Je n’obtiens pas 0,75, j’obtiens seulement 0,70 » et François Mitterrand souverain, en conclusion du débat sur le projet de loi de finances a dit : « Il y a 2-3 points sur lesquels je souhaite des changements : ministère de la culture 0,75 », et en une minute j’avais obtenu 500 millions de francs de plus, de l’époque.

François Mitterrand, 24 septembre 1980 : Pourquoi ai-je demandé que deux budgets se voient largement augmentés : la recherche et la culture ? C’est parce que je veux que les françaises et que les français, particulièrement les jeunes filles et les jeunes hommes, sachent que le champ s’ouvre pour leur imagination, leur capacité d’énergie, leur maîtrise du monde, leur goût de vivre, leur enchantement devant la capacité de l’homme, devant la matière, c’est avec cela que la France sera, plus qu’elle n’est aujourd’hui, le pays du renouvellement et des chances.

Michel Schneider, Directeur de la musique au Ministère de la culture 1988/91 : La préoccupation culturelle à partir de 1980 a eu un rôle très important pour légitimer la dépense publique en matière de culture, au même titre que les postes militaires, les dépenses sociales, les dépenses de santé. Il fallait lancer le processus depuis l’État, pour que les maires, les élus locaux de façon plus générale, prennent en charge, eux aussi, cette préoccupation, ce qu’ils ont fait ensuite, ce qu’ils auront relayé.

Claude Mollard : Ayant été à Beaubourg, avec l’expérience de Paris, Paris + Paris, égale toujours Paris, je me dis, mais en 1981-82, on va changer. Donc, ce qu’on a fait à Paris, on va le faire dans toutes les régions. Et cette chance que j’ai eue, moi, jeune potache stéphanois de rencontrer l’art contemporain dans ma ville, je voudrais que chaque écolier de France, chaque étudiant, chaque parent puisse rencontrer des artistes dans sa ville, d’où l’idée des fonds régionaux d’art contemporain, donc de faire des partenariats entre les nouvelles régions, qui naissaient, et puis nous. J’ai lancé une bouteille à la mer, nous avons écrit aux présidents de région, en leur disant : « Écoutez, si vous mettez un, nous mettrons un million, si vous mettez deux, nous mettrons deux, vous mettez cinq, nous mettrons cinq, nous doublons la mise. » Réponse unanime, incroyable ! Les musées nationaux parisiens ont attaqué cette initiative, en disant : en province ils ne savent pas acheter des œuvres, ils ne vont acheter, j’allais dire des merdes, mais c’est ce qui se disait, ils vont acheter des merdes, ça a été dit, écrit Art presse l’a dit : qu’est-ce que c’est que ces jeunes freluquets qui se prétendent … nous seuls sommes compétents à Paris, nous sortons des grandes écoles, on ne va pas nous donner des leçons … Et ça a duré longtemps, longtemps …

Christine Ockrent, France 12 : Françaises, Français, vous ne lisez pas assez. Le ministre de la culture, Jack Lang, veut vous inciter à lire davantage. Monique Atlan : pour y parvenir, le développement prioritaire de la lecture publique reste l’objectif numéro un. Une comparaison avec l’étranger montre notre retard. Si les britanniques empruntent 10 livres par an à la bibliothèque, les Français, eux, se contentent de deux livres par an seulement, un retard qui devrait être définitivement comblé, dès la mise en place, sur tout le territoire, de bibliothèque centrale de prêt, qui faisait encore défaut, dans 17 départements français.

Voix off, Lisa Labouheure : Si Jack Lang suscite l’ouverture de centaines de bibliothèques, et permet ainsi à 8 millions de Français de les fréquenter, il va surtout élargir la notion de culture, quitte à la banaliser. C’est l’époque du tout culturel, l’art et la création sont mises à contribution, pour lutter contre le chômage. Des milliers d’emplois sont créés dans la culture.

Journal TV de France 2 : Notre invité d’aujourd’hui, le ministre de tutelle, le ministre la culture, Monsieur Jack Lang, (nom incompris) a profité de cette occasion pour adresser une lettre en forme de critiques au ministre Jack Lang : Lorsqu’on dépouille le sondage effectué au printemps dernier, Monsieur le ministre, on constate que 77% de jeunes applaudissent à vos créations de salles de Rock, 74% sont encore avec vous pour l’aide que vous apportez à l’aide à la création de production française de télévision, vos partisans sur ce point ont entre 50 et 65 ans, mais ce sont les jeunes encore, qui applaudissent votre soutien à la bande dessinée. Il y a quand même 17% de puristes, qui froncent le sourcil sur la BD, mais Angoulême et sa foire sont des succès. Oh, surprise quand vous faites passer la mode au rang d’art majeur en l’invitant à l’Élysée, et en lui offrant un musée, 52% des hommes disent bravo, contre 48% des femmes, qui l’eût cru ! Mais, une moyenne totale de 50%, c’est bon. Et pour l’aide apportée aux Maisons de la culture, ça baisse. Journaliste de France 2 : Quels sont les aspects de la vie culturelle sur lesquels vous êtes encore frustré, où vous vous dit j’aurais pu faire plus, où il faudrait encore engager un certain nombre de choses ? Jack Lang : Je crois que là où il y a beaucoup à faire encore, bien que nous ayons commencé, c’est pour l’éducation artistique des enfants et adolescents.

Voix off, Lisa Labouheure : Jack Lang le plus populaire des ministres a une redoutable capacité à convaincre, et un art consommé des médias. Pourtant, loin des projecteurs, il mène une action en profondeur en aidant notamment de nombreuses compagnies de théâtre, de danse, d’artistes de rue. Pour l’opinion son action la plus symbolique restera la Fête de la musique, une idée de Maurice Fleuret.

Jack Lang : Cette décision avait été prise entre deux portes, si vous voulez, il n’y a pas eu comme ça une délibération savante, organisée avec des notes, non. Ça a été un petit peu une sorte, je dirais, d’amusement. On s’est dit, après tout on a bien le droit de s’amuser de temps en temps, après avoir beaucoup travaillé, et de proposer aux autres de s’amuser un peu. C’était plutôt, je dirais, une idée de potaches ou d’étudiants, ce n’était pas quelque chose qui était savamment organisée et orchestrée.

Marc Fumaroli : Le régime socialiste tout neuf, en 1981, s’emploie à créer des fêtes, mais ce n’est pas tellement surprenant, parce que c’est toujours cette notion de religion laïque, la fête, c’est le lieu de convergence, de confusion, de fusion, que les politiques rêvent toujours d’avoir à leur disposition, pour resserrer, en quelque sorte, le lien social autour de leur programme.

Michel Schneider : La musique pour Lang, c’était avant tout La Fête de la musique, pourquoi ? Parce que La Fête de la musique, ça se voit, ça fait un écho médiatique immédiat. Je me souviens que pour la Fête de la musique, je crois de 1990, Lang me dit, comment est-ce que on fait pour lancer les choses ? Dans quel lieu on peut annoncer le programme de La Fête ? Je lui avais fait une proposition : cela serait pas mal, il y a une école de musique à Villeurbanne, qui pratique la mixité des musiques. Il m’a dit :« Attendez, vous n’y pensez pas, si je vais quand même pas aller à Villeurbanne. Si je vais à Villeurbanne lancer La Fête de la musique, je ne passe pas au JT de 20 h. » Qu’est-ce qu’il a fait ? Il est passé à la conférence de presse avec Michel Sardou, et il a eu le JT de 20 heures.

Voix off, Lisa Labouheure : François Mitterrand se doit d’inaugurer les grands travaux de son prédécesseur, Valéry Giscard d’Estaing. La Cité des sciences et de l’industrie à la Villette et le Musée d’Orsay, dont il se sent plus proche par sensibilité personnelle.

XXX : Rendez-vous exceptionnel, pour un musée exceptionnel, le président de la République, entouré de Jacques Chirac et de Valéry Giscard d’Estaing, découvre l’un des plus beaux musées du monde ? Brève promenade à la rencontre des joyaux d’un musée total.

Anne Pingeot, conservatrice du Musée d’Orsay : On commande à Rodin cette porte et choisiront de traiter la porte de l’enfer à l’honneur de Dante. Or, il se trouve que 106 ans plus tard, cette porte trouve enfin le lieu pour lequel elle était destinée.

Voix off, Lisa Labouheure : François Mitterrand aime trop l’art et l’histoire pour ne pas vouloir à son tour marqué son temps.

Jacques Attali, conseiller spécial de François Mitterrand : Il avait une conception très, très monarchique de son destin, et comme il se posait tout le temps la question : quelles traces vais-je laisser dans l’histoire ? Nous en parlions beaucoup d’ailleurs, on a des échanges de notes sur cette question-là, quelle trace vais-je laisser dans l’histoire, qui se concluait presque toujours par des bâtiments.

François Mitterrand, 24 septembre 1981 : J’ai également pris la décision, Mesdames et Messieurs, sans vouloir désobliger personne, de rendre le Louvre à sa destination, et de ce fait, j’ai demandé au Premier ministre de prévoir l’installation et la construction du Ministère des finances, dans des lieux aussi nobles qu’il le mérite, et sans qu’il n’y ait de confusion excessive, entre l’état de fonctionnaires de cette noble maison et les objets d’art il convient de montrer au public.

Jacques Attali : La mère de Mazarine n’était pas étrangère au projet du Louvre. Je pense même, sans que personne ne l’ait encore écrit, que l’idée de faire déménager le Ministère des finances pour agrandir le Louvre vient d’elle.

Émile Biasini : « Bonjour, Monsieur Biasini » _ Bonjour, Monsieur le président _ « Est-ce que voudrez faire le grand Louvre ? » Ah … Écoutez, je ne sais pas bien ce que c’est, mais moi, je suis d’accord. S’l s’agit du Louvre, je suis d’accord. _ « D’accord, Jack Lang vous convoquera. » Ça duré 2 minutes. C’était mars, peut-être février, 1982. Là, j’attends la convocation de Lang, rien. Lang finit par m’appeler en septembre. Je crois qu’à ce moment-là déjà leoh Ming Pei avait fait ses premiers projets, Lang était d’accord et Mitterrand était d’accord, qu’il le fasse.

Erik Orsenna : Quand on commande un palais à le Vau et qu’on demande à Le Nôtre de dessiner les jardins, ce n’est pas très différent de prendre un Chinois des États-Unis, Pei, en lui disant : tiens fait donc un peu quelque chose au Louvre. Bien sûr, il y a des commissions, etc., mais enfin on s’arrange.

Voix off, Lisa Labouheure : Un concours d’architecture est organisé sous l’égide du ministère de la culture, sans surprise c’est le projet de Pei qui retenu.

Émile Biasini : Le soir du concours, je me souviens, Lang me dit : « Mais, mais, Monsieur le président, ce n’est pas définitif … », je lui ai dit : « Écoutez, Monsieur le ministre, c’est votre concours, c’est votre jury, j’ai eu l’honneur de le présider et celui de vous donner le résultat. » À ce moment-là, pendant une heure, on a marché, avec Lang, sur les terrasses, c’était le début du printemps, je lui ai fait Malraux, sur le kilomètre … et Lang me démontrait que Pei n’était pas l’architecte, qu’il jugeait le meilleur pour cette affaire, qu’il y avait bien mieux, qu’il connaissait mieux, etc., etc.

Erik Orsenna : Un matin, vers 8 h, tôt, avec François Mitterrand, Jack Lang, Émile Biasini, qui était chargé des constructions, réalisations des Grands Travaux, Pei, un ou deux autres conseillers, donc, une toute petite équipe, et il y avait là une grue, et des gros tuyaux de caoutchouc, et il s’agissait de voir, sur le site, quelle taille aurait la pyramide du Louvre, et à quel endroit on l’inscrirait.

Jacques Attali : Quand la cohabitation s’est annoncée, fin 1985, on sentait bien que les choses allaient mal retourner, François Mitterrand n’avait qu’une obsession dans le domaine culturel, c’était de rendre le départ du ministère des finances du Louvre irréversible. L’obsession, vraiment, il en parlait tout le temps, d’accélérer les travaux, pour faire que cela soit irréversible.

20 mars 1986 : Atmosphère cordiale, ce matin, rue de Valois, entre Jack Lang et François Léotard, qui avait à ses côtés Philippe de Villiers, son Secrétaire d’État. Bref bilan de Jack Lang, et conclusion : « Je souhaite à ceux qui, aujourd’hui, ont la charge de cette fonction, d’aimer cette maison avec la même passion, et le même enthousiasme, et je ne doute pas qu’ils y trouvent ici beaucoup de plaisir et beaucoup de joies. »

Info France 2 : Aujourd’hui, on s’inquiète pour le projet du grand Louvre ; le Louvre doit être restauré, le ministère des finances devait déménager, finalement il reste, tout ça est bien compliqué, alors que va-t-il se passer ? Jean Pézieux (connu professionnellement sous le nom de Jean Peyzieu), tout de suite, nous donne des explications. Jean Peyzieu : Messieurs Balladur et Juppé ont affirmé cet après-midi, je cite, « qu’il y a impossibilité pour le noyau dur des finances à s’éloigner excessivement du parlement », 1200 fonctionnaires du ministère ne déménageront donc pas, pour le moment, de la rue de Rivoli, pour laisser la place au Grand Louvre.

JM Pei, architecte du Grand Louvre : Catastrophique, si nous n’avons pas Richelieu, parce que le Louvre, c’est, comme biologiquement, un corps, comme ça. Sans Richelieu, c’est sans bras.

François Léotard, Ministre de la Culture et de la Communication 1986/88 : J’étais convaincu que la présence du Ministère des finances à cet endroit était incongrue. Je l’ai dit au titulaire de l’époque, Monsieur Balladur. Monsieur Mitterrand savait que je pensais cela, puisque je l’avais dit publiquement. Donc, j’ai aidé au processus du déménagement du Ministère des finances, hors du Grand Louvre.

Voix off, Lisa Labouheure : François Léotard poursuit, avec zèle, la construction de la pyramide. Par contre, quoi qu’il en dise, il ne parvient pas à convaincre Édouard Balladur d’abandonner l’aile Richelieu du Louvre.

Jacques Attali : Édouard Balladur malgré ça, a fait reconstituer l’aile du Louvre pour s’y installer, dans des conditions assez surréalistes, puisque quand j’allais voir le Ministre des finances de l’époque, on marchait sur les gravats pour arriver à son bureau. C’était vraiment une volonté de nuire. François Mitterrand était fou de rage. Je pense que cela fait largement partie des raisons pour lesquelles il s’est représenté, pour en finir avec le Louvre.

8 mars 1988 : La pyramide de verre aujourd’hui achevée, le chef de l’État vient tout naturellement l’inaugurer. François Mitterrand, s’adressant à Pie : En fait, les câbles qui sont comme ça en retrait, c’est une très bonne idée. Puis, il prend la parole : Cette forme déterminante du pouvoir, et pour avoir dès mon adolescence, puisque j’étais étudiant à Paris, circulé, je me suis beaucoup promené dans Paris, dans ma tête, c’est vrai, à tout moment je rebâtissais Paris. Je ne pensais pas que j’en aurais l’occasion, et quand j’ai eu l’occasion, je ne l’ai pas ratée.

Voix off, Lisa Labouheure : Mitterrand réélu en 1988, Jack Lang retrouve sa place rue de Valois. Un Secrétariat d’État aux Grands Travaux est créé, à sa tête Émile Biasini. Il bénéficie d’un budget autonome au sein du Ministère de la Culture : le Louvre, la Grande Arche et l’Opéra Bastille, à l’origine une idée de Jack Lang sont achevés. Pour son deuxième septennat, Mitterrand amoureux des lettres, lance la construction d’une nouvelle bibliothèque, sur une suggestion de Jacques Attali. Jamais Paris n’aura été autant transformée, depuis Napoléon III, que sous François Mitterrand.

Jacques Attali : Le malheur a voulu que la part des bâtiments qu’il a souhaités à la fin ne correspondait pas à ce qu’ils auraient aimé. Il n’aimait pas l’Opéra, il n’aimait pas le Ministère des finances de Bercy, il n’était pas enthousiastes de la Grande Arche, la Grande bibliothèque, il l’a aimée, mais il n’a pas pu en voir toutes les faiblesses, il était très heureux de ce cloître qu’il avait souhaité. Je pense que c’est le bâtiment qui ressemblait le plus à ce qu’il avait aimé. Naturellement, son chef-d’œuvre, pour lui, ce qui restera, c’est celui qui n’est pas un bâtiment, c’est le Louvre, qui n’est qu’une traduction fonctionnelle d’un retour à la tradition.

Voix off, Lisa Labouheure : Si l’histoire retiendra probablement des années Mitterrand les Grands travaux, c’est surtout l’irruption de la notion d’industrie culturelle qui les caractérisent. Dès 1981, Jack Lang avait imposé le prix unique du livre, manière de reconnaître que le livre était devenu un bien de consommation, mais signifiait qu’il devait échapper aux lois du marché.

Erik Orsenna : C’est un moment important, c’est le moment où on lance aussi des actions pour aider fiscalement, ou la rénovation des monuments historiques, ou le cinéma, les abris fiscaux, les Tax Shelter … c’est-à-dire que l’économie accueille la culture. La culture est considérée comme un secteur très dynamique, et de plus en plus important de l’économie, c’est une révolution, ce n’est pas du luxe, ce n’est pas quelque chose de superfétatoire, ça entre au cœur de la nation.

Voix off, Lisa Labouheure : C’est surtout dans l’audio-visuel que l’évolution va être spectaculaire. Les techniques évoluent rapidement, et à l’étranger les chaînes privées se multiplient. En 1981, Mitterrand autorisait les radios libres, en 85, il met fin au monopole d’État en télévision et créé Canal+, la première télévision privée en France. Son cahier des charges lui impose de financer le cinéma hexagonal. Plus surprenant, il autorise Berlusconi à créer la 5, une caricature de ce qui se fait de pire dans des chaînes commerciales.

Silvio Berlusconi : la télévision à laquelle nous sommes en train de commencer à penser, ce n’est pas un télévision Coca-Cola, ce n’est pas un télévision spaghettis, ce sera mieux, une télévision Beaujolais, Champagne le samedi.

Voix off, Lisa Labouheure : Jack Lang, ministre de la culture n’est pas consulté.

Jack Lang : J’ai failli quitter le gouvernement. Finalement, nous étions à trois mois des élections législatives, je ne pouvais pas faire un coup pareil, à ceux qui m’avait fait confiance pendant des années, en même temps j’avais obtenu comme compensation, si j’ose dire, que le sixième réseau que l’on voulait créer soit affecté à une chaîne musicale, parce qu’il me paraissait important, pour la politique de la musique en France, qu’il y ait une chaîne musicale, qui soit une sorte de locomotive de la création musicale. Voilà.

Voix off, Lisa Labouheure : Un an plus tard, en 1986, en pleine cohabitation, tf1 la première chaîne créée par l’État, en 1947, et privatisée par François Léotard. C’est la première fois qu’un Ministre de la Culture et de la Communication abandonne au privé un domaine sur lequel il a autorité. De nombreuses voix s’élèvent, mais lorsque la gauche revient au pouvoir, elle ne reviendra pas sur cette décision.

Marin Karmitz, Producteur de cinéma : Je crois que là, ça a été, comment dire, une transformation brutale, et un abandon de la culture au cœur de la politique. Le seul élément positif, de ce qu’on peut appeler le développement des chaînes privées, c’est l’existence d’ARTE.

Jérôme Clément, Président d’Arte-France : L’évolution qui s’est faite dans ces quelques années a été évidemment un grand mouvement de nombreuses chaînes de télévision, plutôt avec une dérive commerciale et privée, et le besoin quand même de montrer qu’on pouvait faire aussi autre chose, c’est comme ça que cette chaîne culturelle européenne est née.

28 septembre 1992 : Arte va prendre son envol ce soir, les uns parlent français, les autres allemands, mais tous se prennent, tout le monde comprend aussi l’enjeu. Ce soir, grâce aux relais hertziens, aux câbles et aux satellites, la télévision européenne sera à la portée de moins 100 millions de téléspectateurs, et ça n’est qu’un début.

Voix off, Lisa Labouheure : En 1992, l’inauguration d’Eurodisney, aux portes de Paris, symbolise la mondialisation de l’industrie des loisirs. Mais, derrière cette façade bon-enfant, il y a aussi du cinéma, de la vidéo, et de la musique, qui eux sont au cœur de l’industrie culturelle.

Maryvonne de Saint-Pulgent, Conseiller d’État – Directrice du Patrimoine au Ministère de la culture 1993/95 : Il est en train de se réaliser la prédiction d’Hannah Arendt dans « La crise de la culture », c’est-à-dire que l’industrie démocratique, la démocratie de masse est par excellence l’industrie du loisir, l’industrie du divertissement, etc., et que cette industrie-là, elle prend l’œuvre, l’art et la culture, comme une matière première, dont elle va en le malaxant, en le transformant, en l’associant à d’autres choses, en faire des produits de divertissement.

Voix off, Lisa Labouheure, sur fond d’images de la manifestation anti-mondialisation de mai 1993 En 1993, les USA veulent imposer la libéralisation du commerce mondial des biens culturels, qui représentent une part importante de leurs exportations. Les cinéastes français, les premiers en danger, se mobilisent. Les politiques les soutiennent, le Ministère de la Culture n’a d’autre choix que de mener la bataille de l’exception culturelle.

Brigitte Fossey, au Parlement européen le 16 septembre 1993 : Quand j’ai voté pour l’Europe, quand j’ai voté pour Maastricht, c’est parce que j’étais convaincue que tous, vous alliez défendre ça, que nous représentons tous dans notre identité, c’est pour ça que j’ai voté pour vous, et je compte sur vous pour l’exception culturelle.

Xavier Merlin : Dir. Des affaires internationales au Centre National du Cinéma (Ministère de la Culture) : C’est la première fois que l’on perçoit le fait que nos politiques culturelles ne s’arrêtent pas aux limites du territoire national, qu’elles peuvent être mises en cause, remise en question, par des événements extérieurs, y compris des événements liés à l’économie, à la mondialisation économique, à l’OMC.

Bertrand Tavernier, Réalisateur, sur France 3 Ce n’est pas une bataille franco-française protectionniste, c’est une bataille philosophique, c’est une bataille sociale, c’est une bataille culturelle, et nous ne sommes pas en train de défendre des avantages acquis.

Jacques Toubon, Ministre de la Culture et de la Francophonie 1993/95 : Ce qui a été frappant, c’est que nous avons aussi mobilisé l’opinion publique, de droite comme de gauche, tout le monde s’est mis à dire il faut obtenir l’exception culturelle, terme d’ailleurs qu’on avait inventé et qui voulait dire : il faut que la culture soit par exception en dehors du système de libéralisation du GATT.

Voix off, Lisa Labouheure : Lorsque Jacques Chirac succède à François Mitterrand, le Ministère de la culture est devenu une gigantesque machine, vingt-un-mille agents, plus de deux milliards et demi d’euros de budget annuel, et pourtant derrière la bataille pour l’exception culturelle, aucun projet d’envergure enthousiasmant, seule une timide tentative volontariste, réconcilie pour un temps culture et politique, autour de la fracture sociale.

Interview sur la plateau TV du 20 H de France 2, le 12 août 1995, de Philipe Douste-Blazy, Ministre de la Culture 1955/97 : On va surtout essayer de mieux diffuser la culture, d’essayer d’augmenter l’accès à la culture pour le plus grand nombre. Il n’y a pas de raison que le théâtre, ou que les salles de concerts, soient réservés à 10% simplement de la population française. Le journaliste TV : Concrètement, ça veut dire ça veut dire quoi ? P. Douste-Blazy : Cela veut dire concrètement qu’on va déjà prendre 20 sites dans des banlieues difficiles, des cités défavorisées, et on va, avec des centaines d’artistes, aller là-bas pour créer des spectacles, parce que je crois que la culture c’est un des derniers liens sociaux, un outil de lien social qui peut exister.

Voix off, Lisa Labouheure : 29 projets culturels de quartier sont aidés par le ministère. Au Havre, c’est un atelier de danse, animé par François Raffinot, qui tente de retisser le lien social.

François Raffinot, Chorégraphe –Ex-directeur du Centre National Chorégraphique du Havre Ce qui s’est passé, c’est qu’on a quand même continué à travailler dans le même sens qu’on a toujours fait, avec des moyens un peu supérieurs. On a certainement approfondi le travail, de là à savoir si cela a effectivement émargé sur des classes populaires qu’on ne rencontrait pas, je ne crois pas. Enfin, en tous les cas, moi, ce n’est pas ce que j’ai vécu.

Voix off, Lisa Labouheure : En 1997, c’est de nouveau la cohabitation. Catherine Trautmann tente de mettre fin aux vieux corporatisme du ministère, en vain. Plus grave, la rue de Valois semble à bout de souffle, incapable de générer des projets novateurs.

Catherine Trautmann, Ministre de la Culture et de la Communication 1977/2000 : J’aurais souhaité que le Ministère de la Culture puisse être un point de non pas seulement de normes, de discussions réglementaires législatives, mais soit aussi un lieu de penser.

Plateau du 20h de France 2, avec le journaliste Rachid Arhab : Changement d’importance, le départ de Catherine Trautmann, qui était Ministre de la Culture, elle sera remplacée par Catherine Tasca, voici son portrait par Laurent Hakim : Elle aime Mozart et Paolo Conte, Flaubert pour la lecture, Jouvet pour le théâtre, et puis la télévision populaire, si elle n’est pas populiste. Elle chante le répertoire scout dans sa voiture, mais jamais, dit-elle, dans sa voiture officielle.

Voix off, Lisa Labouheure : En 2001, Catherine Tasca gagne enfin la bataille du 1% budgétaire, dans l’indifférence générale. Paradoxalement, alors que l’exception culturelle est provisoirement préservée, au Ministère de la Culture, c’est la crise. Une poignée de multinationales regroupe depuis peu les industries de la culture et de la communication. Leur emprise croissante sur la consommation culturelle des Français, renvoie le Ministère de la Culture au fondement même de son action.

Maryvonne de Saint-Pulgent : Qu’est-ce qui peut fonder aujourd’hui l’action culturelle publique ? Est-ce que c’est, par exemple, comme le pensait Malraux, de lutter contre les effets du marché sur la culture ? Le grand projet de Malraux, rappelez-vous, c’était de dire nous avons des ennemis, les ennemis de l’art, ce sont les usines à rêves, la télévision de mauvaise qualité, le cinéma de mauvaise qualité, la légitimité de l’action de l’État, c’est de préserver la grande culture, les grands chefs-d’œuvre de l’art contre cette invasion du marché. Cette position doctrinale est aujourd’hui, comme vous le savez, complètement subvertie par l’idée, beaucoup plus moderne, consistant à dire qu’il est impossible de hiérarchiser entre les différentes formes de culture, c’est même doctrinalement difficile à articuler, c’est illégitime sur le plan politique, tout ce qui est une expression culturelle est important, est liée à l’identité des personnes, des communautés, chaque communauté a droit à sa culture, le rôle de l’État, c’est de veiller à la liberté d’expression, et à la diversité. Mais à ce moment-là, le problème est que l’État en arrive à soutenir aussi bien les expressions culturelles déjà soutenues par le marché que les autres. Et quand il faut faire des choix, quel choix on fait ? Celui du marché, parce que c’est celui du grand nombre ? Celui du nom-marché, parce que c’est celui qu’il faut protéger ? L’État n’arrive plus à choisir, et il n’arrive plus à fonder son choix, surtout. Il y a une crise idéologique majeur de la culture, qui est aussi une crise politique, bien sûr.

Voix off, Lisa Labouheure : Une chose est sûre, malgré les acquis considérables d’une politique culturelle, qui continue d’inspirer partout dans le monde, quelque chose ne tourne plus rond au sein du royaume farfelu de la rue de Valois. La bureaucratisation y prospère, et aux dires des artistes, même les clientélismes et les corporatismes sont devenus une plaie. Pire encore, l’échec avéré de la démocratisation culturelle est vécu comme un camouflet. Que faire alors ? Inviter les élus de la République à faire preuve de courage dans leurs choix culturels ? Probablement. Admettre une fois pour toutes que les enfants doivent être dès l’école confrontés sérieusement à l’art et à sa pratique ? Sûrement. Laisser plus que jamais les artistes nous surprendre, et quand il le faut réveiller nos consciences ? Certainement.