Le musée de La Villette ou la folie des grandeurs

La science et la technologie, c’est aussi l’affaire de Science & vie. C’est pourquoi nous suivons de près ce projet de musée avec la plus grande sympathie, et c’est pourquoi, aujourd’hui, nous dénonçons les erreurs que notre enquête a fait paraître et qui menacent son succès. Tout ce qu’on y entreprend semble condamné à l’enflure et à l’hypertrophie financière : ce qui valait 88 millions en 1979 vaut en 1985 plus de 5 milliards, soit + 625% !

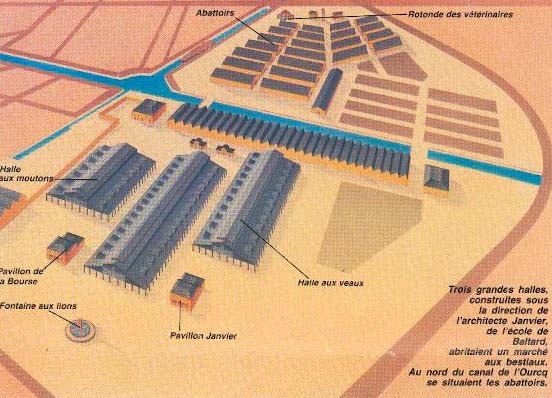

Si aujourd’hui se construit un musée, c’est parce que naguère il y eut scandale. Sans celui-ci, nous n’aurions pas celui-là. En tout cas, pas à la Villette. C’est pourquoi il nous faut revenir un peu en arrière pour évoquer ce que l’on a appelé « l’affaire des abattoirs de La Villette », pièce tragi-comique débutant en fanfare et s’achevant en marche arrière.

Au départ, une opération logique : les abattoirs de Paris, qui dataient de 1867, suaient l’ancienneté, l’inadaptation, le manque d’hygiène. Le conseil Municipal de Paris adoptait en décembre 1955 un projet de rénovation raisonnable, estimé aux alentours de 12 milliards de l’époque (120 millions de nouveaux francs).

Sur ces entrefaites, la France changea de république, un souffle de grandeur traversa le pays. L’Élysée se saisit du dossier et concocta un plan destiné à édifier les « abattoirs de l’an 2000 ». La France devait faire mieux que l’Amérique : La Villette surpasserait Chicago. Du coup l’addition passait de 12 à 60 milliards de francs de l’époque (de 120 à 600 millions de nos francs d’aujourd’hui).

De la mégalomanie, on passa au gâchis. Nombre de marchés de première grandeur furent passés sans adjudication, au mépris des règlements. Un exemple : au lieu de construire des étables traditionnelles, à niveau avec le sol, on éleva un véritable « hôtel à vaches », de six étages. Lorsqu’on voulut y conduire les premiers troupeaux, ceux-ci refusèrent obstinément de gravir les rampes d’accès. Il faut ajouter des monte-charge.

Pour la fourniture d’énergie, plutôt que de se brancher sur le réseau EDF, on décida d’édifier une centrale autonome. On commanda donc une turbine à vapeur à une entreprise qui déposa son bilan. Conséquence, le chantier resta en plan pendant près d’un an, le temps de trouver un successeur à la firme défaillante. La dépense, pendant ce temps, avoisinait déjà les 90 milliards de francs de l’époque (900 millions actuels).

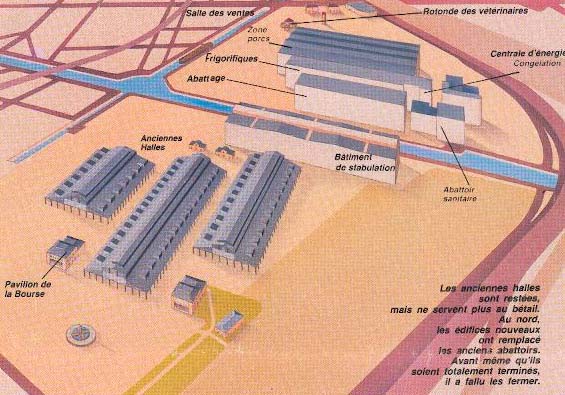

Or, tandis que les travaux languissaient, se produisaient en France, comme aux États-Unis, un phénomène que les économistes comment « structurel », et que les bâtisseurs de La Villette appelèrent « péripétie ». Aux USA, la prééminence de Chicago déclina rapidement, car on commençait à réaliser que le gigantisme et la concentration ne convenaient plus aux conditions du marché et qu’il valait mieux répartir les centres d’abattage à proximité des lieux d’élevage ou de grandes zones de consommation. En France la même tendance se dessinait. Ainsi, tandis qu’à la périphérie de la capitale s’érigeait laborieusement les « abattoirs de l’an 2000 », en province, à moindre frais, des abattoirs d’intérêt local modernisèrent leurs installations et accaparèrent une part croissante du marché de la viande.

Du coup, lorsque La Villette commença timidement à fonctionner, les immenses chaînes d’abattage tournèrent à peine deux jours par semaine. Et les transactions s’effectuaient toujours dans l’archaïque salle des ventes. En fait, il manquait 32 milliards pour terminer les travaux ! Mieux, l’exploitation du moderne complexe se révélait d’ores et déjà déficitaire de deux à trois milliards par année. C’est à ce moment que l’on se mit à parler du « scandale » de La Villette.

Un rapport rendu public en juillet 1970 révélait que la facture s’élevait désormais à 110 milliards de francs légers (1,1 milliard d’aujourd’hui), toujours sans salle de ventes ; que le déficit annoncé était incompréhensible, et que la meilleure solution était de tout flanquer par terre et de créer, à Rungis, une installation plus modeste et plus conforme aux réalités. Entre-temps, le cadeau emprisonné avait été donné à l’État par la ville de Paris.

Devant ce gâchis, l’État prit la seule décision qui s’imposait : il arrêta immédiatement les travaux. La Villette entra doucement en agonie et ferma en 1974.

L’État-propriétaire est partagé : d’un côté, il voudrait effacer toute trace de la monstrueuse bévue des abattoirs, en récupérant au passage un peu de l’argent englouti ; de l’autre, il hésite à démolir un ensemble immobilier sans équivalent, dont certains éléments pourraient sans doute resservir, à condition de ne pas les laisser se dégrader sous les intempéries. On essaie d’abord de revendre le tout à des promoteurs, mais ceux-ci se dérobent, effrayés par le prix. On pense ensuite raser la totalité des constructions et à édifier à leur place un ensemble de HLM, mais le coût des travaux mettraient le mètre carré d’habitation populaire au prix de celui de l’hôtel particulier de l’avenue Foch.

C’est alors que naît l’idée d’implanter à La Villette un musée des sciences et de l’industrie. Qui e a parlé le premier ? Il semble que cela soit l’architecte Roger Taillibert, dans un livre publié en 1977 et intitulé Construire l’avenir. Un an plus tard, cette idée est reprise M. Gérard Gantier, député et adjoint du maire de Paris, dans deux articles publiés par Le Monde (29 et 30 juillet 1978), « La Villette, écrit-il, avec ses 53 hectares de terrains et ses 150 000 mètres carrés utilisables dans la « grande salle », permettrait de constituer à Paris, petit-à-petit, l’un des plus beaux musées de la science et de la technique du monde. (…) En ce qui concerne les moyens de financement à prévoir, on peut estimer qu’ils resteraient relativement limités, puisqu’il n’y a aucune charge foncière à supporter et que le gros œuvre des bâtiments est construit. Il faudrait seulement assurer les démolitions nécessaires et les aménagements intérieurs et extérieurs. »

Le 8 août 1978, M. Giscard d’Estaing visite le site et demande une étude pour le musée et le parc. M. Roger Taillibert est chargé d’une mission générale de coordination.

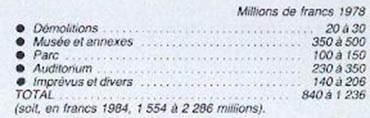

Le mois suivant, une première évaluation chiffrée est établie. Y figure, en particulier des démolitions, de la création du musée et de l’aménagement du parc, la création d’un vaste auditorium – que l’on avait pensé un moment installer aux halles. Pour éviter toute surprise, on a compté large, en gonflant volontairement les fourchettes et en ne lésinant pas sur les imprévus. Cette première estimation, la voici :

Une réunion tenue à l’Élysée le 10 octobre 1978 arrête définitivement les grandes lignes du projet et répartit les tâches. La maitrise d’ouvrage du musée sera assurée par le ministère des Universités, celle de l’auditorium par le ministère de la Culture, celle du parc par le ministère de l’Environnement. Les trois chantiers seront conduits autant que possible de façon simultanée. Tous les travaux seront financés par l’État. Enfin, le compte-rendu de la réunion précise : « Cette réalisation devra revêtir un caractère exemplaire. »

Exemplaires, les choses ne figurent pas très longtemps. L’enthousiasme de départ s’étiola rapidement dans le formalisme juridique et de regrettables querelles de personnes.

Le ministre des Universités, Mme Alice Saunier-Seïté, choisi comme « concepteur » du musée, M. Maurice Lévy, professeur de physique à l’université Paris VI, et met sur pied un conseil consultatif pour l’assister. On y trouve, entre autres, les Prs Kastler, Hamburger et Neel, Mme Missoffe, M. Delouvrier et, bien entendu, l’architecte Roger Taillibert, et M. Gilbert Gantier, qui font un peu figure de pionniers de l’entreprise.

Ce conseil se réunira quatre fois, sous la présidence de M. Lévy : le 7 mars, le 29 avril, le 11 juin et le 3 juillet 1979. On y parlera surtout de la vocation du futur musée, que l’on tentera de définir en s’inspirant des établissements similaires existant à l’étranger.

M. Lévy estime possible, sur la base d’un démarrage des travaux en 1981, l’ouverture d’une première tranche de 60 000 m2 d’exposition permanente en 1983. Pour la suite, il préconise un étalement jusqu’en 1988-89 de tranches successives d’environ 10 000 m2 par an. Cette formule progressive lui paraît présenter l’avantage de permettre les adaptations dictées par l’expérience.

Le 13 juillet 1979, un décret instaure l’Établissement public du parc de La Villette (EPPV), dont la présidence est confiée à M. Paul Delouvrier, grand commis de l’État théoriquement en âge de prendre sa retraite, mais qui vient de s’illustrer à la tête d’EDF en apportant tout son zèle à la réalisation du programme électronucléaire. Cette fois, l’entreprise est vraiment sur les rails, dotée d’un cadre juridique et d’un homme de poigne.

Le 11 décembre 1979, un arrêté du Premier ministre complète la distribution en adjoignant au président un conseil d’administration composé de représentants des ministères intéressés (Universités, culture Environnement, budget, Industrie, intérieur), ainsi que de quelques personnalités dites « représentatives », telles que Mm Jean Gaudois, président de Rhône-Poulenc, Michel Giraud, président du Conseil régional d’Ile-de-France, Jean Rose, directeur du Palais de la découverte, Jean Thèves, président de la chambre de commerce de Paris, et Mme Josiane Serre, directrice de l’École normale supérieure de jeunes filles.

Entre temps, au mois d’octobre, M. Lévy a remis son rapport au président de la République, rapport qui sera approuvé au cours d’un conseil restreint tenu à l’Élysée le 20 décembre 1979. Au cours de ce même conseil, M. Giscard d’Estaing demande que l’enveloppe totale des dépenses, y compris l’aménagement du parc, ne dépasse pas 800 millions de francs (soit 1 224 millions en 1984). Quatre-vingts milliards de centimes, la somme est rondelette ! la mégalomanie et la gabegie, qui semblent être les deux maladies endémiques de La Villette, vont la transformer en gouttelette.

Mais n’anticipons pas. Chaudement félicité par le président de la République pour l’excellence de son rapport, gratifié de l’hommage du conseil d’administration de l’EPPV pour son « remarquable » travail, M. Lévy n’est pas moins « remercié » au début de 1980. Tout comme M. Taillibert, d’ailleurs, l’architecte qui avait été l’inspirateur du projet.

Pour assurer la direction du musée, à la place de M. Lévy, Mme Saunier-Seïté nomme M. André Lebeau, professeur de physique et directeur général du CNES (Centre national d’études spatiales). Pour le choix du maître d’œuvre de l’ouvrage, responsabilité qu’il eut été normal de conserver à M. Taillibert, un concours est lancé entre nombre restreint d’architectes (27). En mai 1980, sept projets sont sélectionnés et, en juillet, sept maquettes sont exposées à l’Élysée. Le 11 septembre, M. Giscard d’Estaing, après avoir reçu M. Delouvrier, désigne M. Adrien Fainsilber comme architecte du musée. Cette nomination fait jaser, au point que l’on se demande si l’on n’a pas choisi un homme plutôt qu’un projet. Le Monde du 7 octobre 1980 fait écho à ces insinuations et précise : « M. Delouvrier s’est défendu publiquement d’avoir placé son pion, en rappelant qu’en effet il connaissait de longue date ‘architecte, … »

Après les élections de 1981 et le changement de majorité, le petit monde de La Villette connaît quelques jours de pénible inquiétude : le nouveau régime va-t-il poursuivre l’œuvre de l’ancien, et, si oui, conservera-t-il l’équipe en place ? Aussi pousse-t-on un soupir de soulagement quand, au mois de juillet, après avoir visité lui-même le site, François Mitterrand confirme les missions de l’Établissement public et se rallie au projet qu’Adrien Fainsilber avait présenté au gouvernement précédent.

Le projet connaît une extension spectaculaire : on fera non seulement un musée et le parc, mais l’auditorium sera remplacé par une véritable Cité de la musique, regroupant le Conservatoire national supérieur de la rude de Madrid, un institut de pédagogie musicale, un musée de la musique et cinq grandes salles de concert.

En juin 1983, M. Lebeau est remercié.

Il faudra attendre cinq mois pour qu’il soit remplacé. Cinq mois durant lesquels les équipes tourneront en rond, tels des musiciens privés de chef d’orchestre. On désigne bien un responsable, M. Jacques Blanc, pour assurer l’intérim, mais ce dernier entré à l’EPPV que depuis un mois, et il n’a pas encore eu le temps de se familiariser avec tous les rouages de l’Établissement. C’est en novembre seulement, après qu’on eut sollicité sans succès une quinzaine de personnes, que l’on trouve enfin un successeur de M. Lebau. Cet oiseau rare n’est autre que … M. Maurice Lévy, le père spirituel du musée, que l’on avait si cavalièrement écarté trois ans auparavant.

M. Lévy revient à son idée première, celle qu’il avait exposée dans son rapport de 1979 : il constitue des équipes pluridisciplinaires associant des scientifiques, des ingénieurs, des représentants du public, et des spécialistes de la présentation (décorateurs, architectes, experts audiovisuels). Auparavant, pour traiter les grands thèmes de base de l’exposition permanente, il y avait 21 chargés de thèmes, assistés chacun d’un conseiller scientifique et d’un comité d’une vingtaine de personnes représentant le monde des sciences et de l’industrie. Ces 21 thèmes étaient eux-mêmes regroupés en 4 grands secteurs, répondant respectivement aux rubriques suivantes : « Explorer », « Vivre et habiter », Exploiter et produire », « Communiquer ». M. Lévy modifie cette organisation : rebaptise les 4 grands secteurs (« De la terre à l’Univers » ; « L’aventure de la vie » ; « la matière et le travail de l’homme » ; « langage et communication ») et fait superviser chacun d’entre eux par une petite équipe de 4 ou 5 personnes, dirigée par un « chef de projet ».

Cette nouvelle structure, qui est peut-être plus adéquate, a l’inconvénient d’arriver bien tard et d’écarter de nombreuses personnes qui n’avaient pas démérité. D’où des déceptions et des rancœurs qui entretiennent un climat malsain, peu propice au travail. D’autant que tous ces changements ne se sont pas faits en une seule fois ; on a quelque peu tâtonné avant de trouver la formule provisoirement définitive. Chaque essai a été perçu comme une brimade, chaque transfert d’un bureau à un autre comme une proscription. Dernière innovation en date : la création d’un groupe de synthèse destiné à assurer la coordination entre les 4 grands secteurs. À quand un comité de surveillance chargé de contrôler le groupe de synthèse ?

Tandis qu’à la Mission du musée on se livre aux jeux byzantins des rénovations et des successions, à la Mission par cet à la Mission musique, on pose les premiers jalons de ce que l’on appelle en toute simplicité des « équipements culturels de dimensions internationale ». Ainsi, en mars 1984, à l’issue d’un concours qui a mobilisé 407 architectes du monde entier, M. Bernard Tschumi, un Franco-suisse qui vit aux États-Unis, est choisi comme maître d’œuvre général du parc.

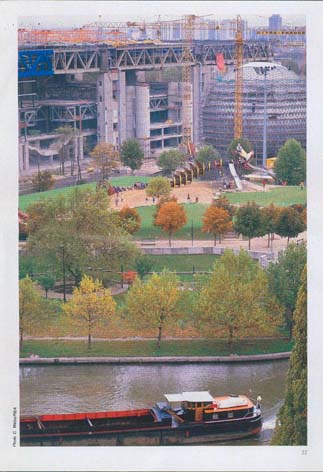

L’ambition de l’heureux lauréat est de réaliser le « parc du XXIe siècle ». Projet qui peut paraître très intellectuel ; qui semble plus proche du forum urbain que du jardin d’agrément, et où l’asphalte sera plus répandu que l’herbe tendre. Sur une trentaine d’hectares, l’espace sera structuré en « séquences », avec à intervalles réguliers, de petits bâtiments baptisés « folies » et posés comme des pions sur un jeu de dames. En tout, une quarantaine de constructions cubiques, de 100, 200 ou 400 m2 de surface au sol, de deux ou trois étages, habillées de toiles rouges et agrémentées de mats, de tubulures et de passerelles métalliques. Ces Trianon plaqués ferraille abriteront des ateliers de musiques, de photo, de vidéo, de micro-informatique, de salles de danse, des gymnases, des cinémas, des salles d’exposition, des restaurants, et … des toilettes. Du nord au sud, traversant tout le parc sur un kilomètre, s’étendra « la plus longue galerie couverte de paris ». D’est en ouest, sa sœur jumelle se déploiera sur 600 mètres.

Côté musique, un communiqué du ministre de la culture annonce, en décembre 1983, le lancement d’une consultation d’architectes pour la réalisation de la première phase de la Cité de la musique. Quinze candidats participeront à la compétition et le président de la République portera son choix, le 16 janvier 1985, sur M. Christian de Portzamparc.

Enfin, en mai 1984, 9 architectes sont consultés à propos de la zone de logements prévue au nord du site (car finalement, on construira bien quelques HLM en bordure du grand « pôle culturel » de la capitale).

Enfin, en mai 1984, 9 architectes sont consultés à propos de la zone de logements prévue au nord du site (car finalement, on construira bien quelques HLM en bordure du grand « pôle culturel » de la capitale).

Aujourd’hui, La Villette est devenue une « petite ville », et l’EPPV un microcosme où s’agitent quelque 800 personnes, de la secrétaire au chargé d’études, du chef de la sécurité au chef de projet. Un monde hiérarchisé à l’extrême, où personne ne semble oser prendre la moindre décision sans en référer à son supérieur, qui lui-même fait appel à son patron, qui pour sa part consulte l’autorité de tutelle, etc.

D’autre part, une obscure guerre de clans oppose les concepteurs (les scientifiques) aux réalisateurs (les architectes et les « designers »). Entre les premiers, qui rêvent le musée idéal, et les seconds, qui doivent donner à ces rêves des formes matérielles, les oppositions sont fréquentes et les tiraillements multiples.

La division extrême des responsabilités et le manque de coordination aboutissent à des pertes de temps et d’argent. Exemple : on commande à une entreprise extérieure une étude sur le nettoyage des dix coupoles que l’architecte a prévues sur le toit du musée. Lorsque l’étude est terminée et payée –fort cher -, on apprend que M. Fainsilber a modifié ses plans, et que les dix coupoles ne seront plus que deux, pivotantes et composées d’une multitude de miroirs qui renverront la lumière à l’intérieur du bâtiment. Autant dire que le rapport de l’entreprise consultée est bon à jeter au panier !

De même, on fait encore des gorges chaudes à propos de cette tranchée de 20 mètres de long et de 1.50 m de profondeur, ouverte un beau matin en plein milieu de la cour pavée, et rebouchée quelques jours plus tard sans que personne n’ait jamais su qui en avait commandé l’exécution ni à quoi elle était destinée.

Le seul secteur qui fonctionne admirablement, c’est celui du dossier.

Avant d’aborder l’aspect le plus ahurissant de ce que l’on peut d’ores et déjà appeler « le second scandale de La Villette », à savoir le bilan financier de l’opération, il nous faut, par souci de clarté, faire un rapide survol du chantier, des travaux déjà effectués, des ouvrages en cours et des programmes à terminer.

Il y a d’abord tout ce que l’on a démoli. Rasé l’immense « hôtel à vaches » et se rampes qu’aucun sabot animal n’a jamais voulu gravir. Rasé le bâtiment d’abattage et l’abattoir sanitaire. Rasés aussi les entrepôts frigorifiques géants et l’unité de congélation. Rasés encore le marché aux porcs qui jouxtait la grande salle des ventes, et la centrale thermo-frigorifique qui n’a pas eu le temps de démontrer l’étendue de ses capacités. Du « plus bel abattoir du monde », les pelles mécaniques n’ont laissé subsister que la salle des ventes inachevée.

Les bâtiments anciens, vestiges des installations du XIXe siècle, ont failli ne pas survivre à cette fureur destructrice. La Grande Halle façon Baltard a échappé de peu au massacre. Aujourd’hui rénovée, réaménagée, dotée de façades de verre, cette longue nef de métal qui vient d’être inaugurée par le président de la République accueillera des spectacles et des expositions. Quel que soit le prix qua coûté sa rénovation, c’est une réussite incontestable. C’est beau et fonctionnel. Elle sera ouverte au public le 21 mars, à l’occasion de la Biennale de Paris ; des concerts y seront donnés en septembre dans le cadre du Salon international de la musique ; et, en décembre, elle abritera le « Carrefour des technologies », une exposition patronnée par l’ANVAR (Agence nationale pour la valorisation de la recherche).

À côté de la Grande Halle, un bâtiment de même style, mais plus petit, l’ancienne Halle aux moutons, abrite actuellement quelques services de l’EPPV. On avait commencé à l’abattre quand, dans un éclair de lucidité, on s’est aperçu qu’il pouvait encore servir. Dare-dare on l’a retapé et transformé en bureaux. Provisoirement, car, à terme, il est voué à la démolition.

La Halle aux veaux, construction similaire et symétrique à la Halle aux moutons, a eu moins de chance ; elle a été démantelée, tout comme les deux petits pavillons de l’entrée nord, près de la porte de La Villette.

Des constructions du Second Empire, n’ont été conservées, en dehors de la Grande Halle, que la Fontaine aux lions, près de l’entrée sud, ainsi que les deux pavillons classés qui flanquent de part et d’autre la façade méridionale de la Grande Halle : le pavillon Janvier, qui accueillera l’administration du parc, et son frère jumeau, qui abrite déjà une salle de théâtre (le Théâtre présent) et une salle de cinéma d’art et d’essai (la salle Arletty). Au nord, on a gardé la Rotonde des vétérinaires, une bâtisse de 1789 où l’on projette d’installer la « Maison de La Villette », un lieu de rencontre consacré à l’histoire du quartier et de ses habitants.

Du parc n’existe pour le moment que le jardin du Dragon, un espace paysager qui se trouve près de l’intersection du canal Saint-Denis et du canal de l’Ourcq, et où a été installé un gigantesque dragon à usage de toboggan. Aménagé il y a quelques années, il est appelé à être démangé pour laisser place à l’une des « folies » de M. Tschumi. Seront également supprimés les bâtiments en préfabriqués de la Cité administrative, où sont hébergés actuellement la plupart des services de l’EPPV.

Que les rockers se rassurent, le Zénith, qui à l’origine était provisoire, a toutes les chances d’être définitif. Ce temple des décibels a en effet été intégré géographiquement dans le parc, tout en restant indépendant de l’Établissement public.

Cela dit, la pièce maitresse, celle où s’activent à l’heure actuelle le plus de corps de métier, c’est l’ancienne salle des ventes inachevée, devenue par la grâce de M. Fainsilber le Musée des sciences et de l’industrie. De la gigantesque carcasse de poutrelles et de béton divisée en quatre travées, on a fait, avec d’autres poutrelles et encore plus de béton, un énorme édifice fonctionnel, qui, a défaut d’avoir du style, aura du volume (275m de long, 125 m de large, 40 m de haut).

En principe, ce mastodonte à sept niveaux doit ouvrir ses portes en mars 1986. Qu’y trouvera-on, ou plutôt qu’aurait-on dû y trouver (cet irréel du passé sera expliqué plus loin) ?

- Tout d’abord une exposition permanente, vraie raison d’être de tout musée, répartie sur quelque 30 000 m2

- Des expositions temporaires, sur 10 000 m2, ouvertes aux réalisations régionales, nationales ou internationales. En somme, La Villette dit aux industriels et aux grands organismes (CNRS, INRA, INSERM) : « venez chez nous montrer ce que vous savez faire. »

- Un centre de conférences offrant une salle de 1 000 place et neuf autres plus petites, qui pourraient accueillir colloques, congrès, symposiums, séminaires, etc.

- Une « Médiathèque », c’est-à-dire un ensemble multimédia de 8 000 m2, mettant à la disposition du public 25 000 volumes, 5 000 titres de périodiques, 20 000 documents audiovisuels (films, photos, diapos, vidéogrammes, phonogrammes), et 10 000 programmes informatiques. Une seconde « médiathèque », plus spécialisées, sera réservée aux chercheurs.

- Des salles d’actualités, où des journalistes scientifiques commenteront en direct les événements scientifiques et industriels du monde entier.

- Des salles de découvertes, où les enfants de 3 à 11 ans pourront manipuler des objets et des dispositifs conçus pour leur âge.

- Des locaux d’accueil pour les associations et les clubs scientifiques.

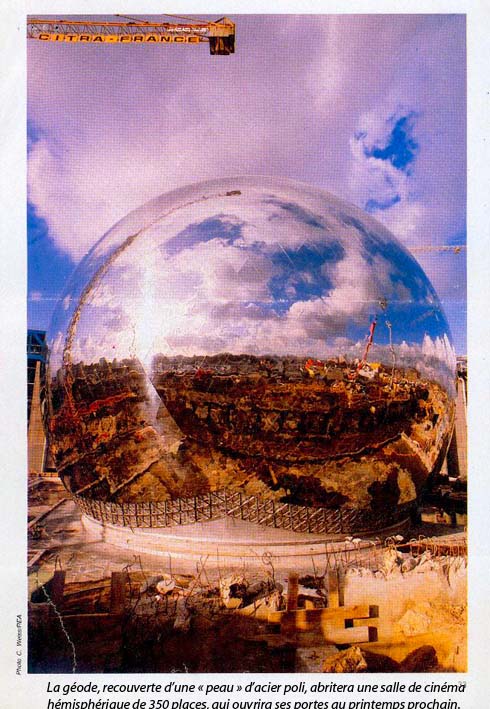

- Enfin, la « Géode », dont nous parlerons plus loin.

Tel était le projet primitif : telle ne sera pas la réalité le jour de l’ouverture. Nous allons voir pour quoi.

Des idées de grandeur

Venons-en maintenant au point le plus délicat de l’affaire, le plus stupéfiant aussi en période de crise : son bilan financier.

Dans le procès-verbal du conseil d’administration du 4 février 1980, on pouvait lire noir sur blanc : « L’enveloppe totale des dépenses, y compris l’aménagement du parc, ne devrait pas dépasser 800 millions de francs. » C’était le chiffre recommandé par le président de la République de l’époque pour le musée, le par cet l’auditorium. Tout était donc encore dans les normes. Tout au plus remarque-t-on que l’auditorium n’est plus mentionné. Ajoutons, afin que nous puissions ultérieurement comparer des choses comparables, que ces 800 millions de 1980 équivalent à 1 224 millions en 1984.

Vingt mois plus tard, le 6 octobre 1981, ce même conseil d’administration examine le « premier chiffrage du coût global de l’opération », chiffrage que M. Delouvrier appelle l’« évaluation initiale ». Et là, la facture a fait un bond prodigieux ! Pour le seul musée, c’est-à-dire sans le parc, ni les bureaux de l’EPPV, ni les parkings, ni les aménagements urbanistiques, ni, à plus forte raison, l’auditorium, on est maintenant à 4 646 millions (valeur en 1984), décomposés comme suit :

- 3 166 millions pour le bâtiment et ses abords ;

- 1 480 millions pour le contenu du musée.

Au total, donc, 446 milliards de centimes ! Pour ce prix, il est promis une ouverture du musée début 1985, l’aménagement de 30 000 m2 pour l’exposition permanente et de 10 000 m2 pour les expositions temporaires.

Le parc, pour sa part, est estimé à quelque 530 Millions (TTC, valeur 1984), et les dépenses annexes (toujours sans l’auditorium) à 250 millions. Soit, en tout, et pour ce que les responsables de l’EPPV appellent modestement une « première phase » : 5 426 millions en 20 mois, le devis a plus que quadruplé.

Que s’est-il passé ? Rien, sinon que l’opération « sauvetage » souhaitée par le précédent gouvernement est devenue opération « prestige » pour le nouveau. La Villette s’inscrit maintenant parmi les grandes réalisations qui doivent illustrer le septennat.

En effet, après une première « correction » en avril 1982, le « coût initial » fait l’objet d’une nouvelle estimation en octobre 1983. Pour le seul musée, et avec sensiblement les mêmes surfaces d’expositions qu’en 1981, le coût final est passé maintenant à 5 670 millions (valeur 1984), répartis de la façon suivante :

- 3 422 millions pour le bâtiment et ses abords ;

- 2 248 millions pour le contenu.

En deux ans, la facture a donc augmenté d’un milliard (100 milliards de centimes), et la date d’ouverture a été reportée du printemps 85 au printemps 86. Pourquoi ? dans une note sur « l’évolution du coût global du musée », M. Delouvrier explique que :

- 1) L’avancement des études a entrainé, d’une part, des exigences nouvelles sur le bâtiment et, plus encore, une évolution dans la conception même du musée à cause de l’importance prise par la médiathèque.

- 2) Il ne s’agit ni d’un glissement ni d’un dérapage de coût mal évalué, mais d’adjonction, de nouvelles prestation, bref de perfectionnements.

Et la note ajoute : « Certes, important en valeur absolue, l’accroissement du coût reste raisonnable en pourcentage si on le compare à d’autres dépassement connus. » (NDLR : suivez mon regard du côté de Beaubourg …)

À l’Élysée, cependant, on commence à trouver la note nettement trop salée. D’autant que, aux 5 670 millions du musée, il faut ajouter les 450 millions de la première tranche du parc, les 250 millions de la rénovation de la Grande Halle et les 400 millions de la première tranche de la Cité de la musique (qui a remplacé l’auditorium primitivement prévue). 677 milliard de centimes ! Et cela, en pleine période de rigueur financière !

En mars 1984, le président de la République demande lui-même que, pour le musée, on en revienne à l’estimation initiale, et même à 200 millions en-dessous, soit 4 450 millions de francs, comprenant à la fois le contenant et le contenu.

Devant cette exigence, M. Delouvrier va se livrer à un exercice de comptabilité qui pourra paraître un peu acrobatique. Pour s’en tenir à l’enveloppe requise de 4 450 millions, il commence par retirer de l’addition 197 millions, au prétexte qu’il s’agit de dépenses qui ne concerne pas directement le musée. Qu’on en juge. Sur ces 197 millions :

- 50 millions, selon M. Delouvrier, représentent les frais de premier établissement ; ils ont servi à amener sur le site l’eau, l’électricité, la géothermie, etc. Comme si, sans ces investissements, il eût été possible de construire un musée !

- Les 147 millions restants, toujours d’après M. Delouvrier, ont été utilisés « pour libérer le site des séquelles e l’opération des abattoirs (démolition, etc.) » et ne doivent donc pas être amputés au budget du musée. Or, de l’avis même de M. Goldberg (qui, depuis novembre 1984, a remplacé M. Delouvrier à la tête de l’EPPV), le coût des travaux de démolition s’est élevé à 32 millions de francs. Ce qui met le prix du « etc. » à 115 millions ! Une paille ! Comme nous nous enquérions de la destination réelle de cette somme, il nous a été répondu qu’elle couvrait, d’une part, le déménagement du bureau de poste sis avenue Jean Jaurès, d’autre part, l’achat d’un terrain de 5 000 m2 situé sur l’emplacement du futur par cet appartenant à une société de distribution pharmaceutique (renseignement pris, la transaction n’a pas dépassé 15 millions de francs). On est loin des 115 millions, même si l’on tient compte d’une vague « participation » à des aménagements extérieurs et à l’amélioration des accès, …

Quoi qu’il en soit, on voudrait bien connaître le promoteur qui, dans le prix des pavillons qu’il vend aux particuliers, ne compte ni les dépenses de terrassement ni les frais de viabilité. En fait la soustraction des 197 millions apparaît comme une astuce comptable consistant à déplacer le bocal pour mieux noyer le poisson.

Restait malgré tout, pour s’en tenir aux 4 450 millions fixés par M. Mitterrand, à trouver un bob milliard d’économies. Qu’à cela ne tienne : après des « études approfondies », on opère quelques « coupes ». On supprime un parking de 1 000 places et un restaurant public. On rogne sur les aménagements paysagers des abords du musée. On réintègre des locaux administratifs à l’intérieur du bâtiment. On sabre 140 millions sur le contenu du musée : on demandera aux industriels de prendre le relais. On comprime la médiathèque. On trouve même 6 millions d’« économies diverses » !

Mais cela ne suffit pas, il faut encore un effort. Alors, M. Delouvrier transfert 170 millions du budget de fonctionnement (qui, lui, n’est pas compris dans l’enveloppe) et il « reporte à plus tard » 420 millions. Autrement dit, il construit une maison au rabais, laissant à l’occupant le soin de l’améliorer !

Il n’empêche qu’en ce mois de mars 1985, si l’on veut faire une estimation honnête du coût global du complexe de La Villette, on dépasse facilement les 6 milliards de francs (600 milliards de centimes !). Et encore, on ne tenant compte que d’un musée rétréci, d’un par à moitié terminé et d’une Cité de la musique à moitié commencée. Lorsque tout sera achevé, on ne sera pas loin des 10 milliards !

En attendant, et avant même d’exister, le musée de La Villette dévore à belles dents les crédits et les emplois. De 135 agents en 1981, on est passé à 250 en 1982, à 450 en 1984 et à plus de 900 pour la fin de 1985. Sur les quelque 1 000 postes créés cette année dans la recherche, 510 sont monopolisés par La Villette. « Des recrutements au profil de la recherche véritable n’auraient pas été préférables ? » interroge la commission des Finances du Sénat, qui ajoute : « le musée mérite-t-il à ce point un caractère aussi affirmé de priorité nationale qu’il échappe aux rigueurs qui affectent l’ensemble des opérations de recherches ? »

Cette débauche de millions n’est d’ailleurs pas sans provoquer quelques remous jusqu’à l’intérieur du conseil d’administration de l’EPPV. Ainsi, en février 1983, le représentant des Finances au dit conseil, observait à propos de la réfection de la Grande Halle : « La parti retenu apparaît couteux, de plus, le coût de fonctionnement ne semble pas avoir été évalué, alors qu’il représentera un élément prépondérant du coût final. » En juin 1983, ce même représentant s’interrogeait sur « les motifs justifiant l’importance des augmentations constatées d’une année sur l’autre dans les trois rubriques : les crédits afférents au mobilier, les crédits pour les voyages et les déplacements du personnel, les prestations correspondant aux travaux exécutés à l’extérieur ».

Il est vrai que, sur le chapitre des voyages et des notes de frais, on ne lésine pas à l’EPPV. Comme le représentant du Budget s’étonnait un jour de l’importance des frais de représentation, M. Delouvrier lui fit cette réponse : « Pour un établissement comme le Parc de La Villette, le déjeuner est un mode de relation de travail avec les très nombreuses personnes qui ne sont pas rémunérées par l’Établissement, mais néanmoins participent à sa conception et fournissent des idées. » (Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 1981).

Est-ce les yeux qui commencent à se dessiller, ou le gigantisme de la dépense commence à effrayer, toujours est-il que les langues finissent par se délier. « La montée en puissance des dotations de l’État à cet établissement public est trop vive pour ne pas être critiquable, s’alarme le sénateur Fosset. En six exercices, les dépenses de fonctionnement auront été multipliées par 30 et celles d’investissement par 54. » le sénat, d’ailleurs, a voté trois amendements visant à réduire les dotations de l’année 1985, lesquelles s’élèvent à 1,6 milliard de crédits de paiement et à 258 millions de frais de fonctionnement. L’Assemblée nationale a refusé ces correctifs.

Pourtant, au sein même de la majorité, une certaine mauvaise humeur commence à se manifester. Ainsi, dans un avis présenté au nom de la commission des affaires culturelles, familiale et sociales, le député PS Jean-Pierre Sueur estime que « la continuité budgétaire dont a bénéficié le musée de La Villette semble tout à fait discutable ».

Mais, ce qui frappe le plus tant la représentation nationale que les membres du conseil d’administration plus spécialement chargé de veiller au grain, c’est le manque de caleté des devis et des opérations financières. Tel document, dénonce le représentant des Finances, ne mentionne plus les sommes à valoir, ce qui permet de ne pas faire apparaître d’augmentation des coûts (procès-verbal du 30 mai 1983). « Les règles élémentaires de la transparence budgétaire n’ont pas été respectées concernant la création du musée, se plaint la commission des Finances du sénat. Aussi n’est-il pas possible de mesurer les gaspillages financiers auxquels a donné lieu cette opération. » Il est vrai que la multiplicité des robinets ne facilite pas l’estimation du volume du « liquide » : ainsi les crédits alloués au par cet à la Cité de la musique sont inscrits au budget du ministère de la Culture, tandis que ceux du musée figurent au budget des charges communes du ministère des finances. Quant aux aides indirectes (participation différents organismes comme le CNRS, l’EDF, le CEA, etc., ou prise en charge par l’Éducation nationale du salaire de bon nombre d’agents travaillant à La Villette), elles n’apparaissent pas au premier coup d’œil !

Devant l’énormité du coût global de l’entreprise, qui, à son achèvement total, approchera les 1 000 milliards de centimes, on en vient à se demander, comme le fait déjà le ministère des Finances en 1980, s’il n’eût pas mieux valu, dès le début, démolir entièrement le bâtiment de la salle des ventes et construire un musée tout neuf, qui eût d’ailleurs pu être moins gigantesque, « Ça n’aurait certainement pas coûté plus cher », reconnaît aujourd’hui M. Goldberg, le remplaçant de M. Delouvrier.

On enrage d’autant plus qu’une infime pincée de tout cet argent aurait suffi à rénover de fond en comble le Palais de la découverte (13 500 m2) et, pourquoi pas ?, le Grand palais attenant. Malgré des moyens dérisoires, le Palais de la découverte accueille chaque année plus d’un million de visiteurs. Rénové, réaménagé, augmentée du Grand Palais, il eût constitué un magnifique musée de la science et des techniques, pour un prix sans commune mesure avec les débordements de La Villette. En fait, c’est le contraire qui a failli se produire, il fut un moment question de fermer le Palais de la découverte dès l’ouverture de La Villette, et de transférer dans le nouvel établissement tout ce qui pouvait être récupéré dans l’ancien. Finalement, ce projet fut abandonné, de crainte que l’image de marque de l’ogre villettois ne fût ternie par la mort du petit poucet des Champs-Élysées, auquel, semble-t-il, les Parisiens accordent une forte valeur sentimentale.

Cependant, M. Delouvrier conserve sa manière personnelle de faire les comptes. Ainsi, pour apprécier le coût global du musée – qu’il fixe arbitrairement à 4 450 millions pour complaire au vœu de M. Mitterrand, sans préciser que, d’une part, ce chiffre sera dépassé et que, d’autre part, pour cette somme on aura un musée considérablement « rétréci » par rapport au projet original -, il fait une subtile distinction entre le coût apparent et le coût réel. 4 450 millions, c’est l’apparence, pour obtenir la réalité, il faut retirer la TVA puisqu’elle revient au bailleur de fonds, c’est-à-dire à l’État. Donc le coût « réel » est inférieur à 3 800 millions. Joli décompte que nous conseillons à toutes les personnes qui ont des fins de mois difficiles : pour vous donner l’illusion de faire des économies, ne comptez pas la TVA qui frappe vos achats.

Mais ce n’est pas tout. M. Delouvrier nous gratifie de sa plus belle trouvaille : « Si tous ceux qui ont travaillé sur le site ou en sous-traitance durant les quatre années du chantier avaient été au chômage, écrit-il, le coût direct des indemnités qui leur auraient été versées s’élèverait à 300 millions. On peut donc dire que le coût réel s’établit à 3 800 millions moins 300 millions, soit 3 500 millions. » À quoi l’on pourrait rétorquer, par un sophisme analogue, que s’il n’y avait pas eu de musée du tout, on aurait économisé 3 500 millions !

Revenons au véritable bilan financier du musée. Si encore ces dépenses somptuaires débouchaient sur une belle et bonne affaire, solide comme le Pont-neuf et rentable comme la tour Eiffel … mais ce n’est pas le cas, et l’État n’a pas fini de payer ! D’ores et déjà, c’est le déficit assuré, le panier percé, le gouffre à subventions. Ce n’est pas nous qui le disons, mais le conseil d’administration du 21 novembre dernier, qui se penchait pour la première fois un peu sérieusement sur les dépenses de fonctionnement. Voilà ce que cela donne :

- Public espéré : de l’ordre de 4 millions de personnes par an.

- Effectifs : 1 500 personnes au total, répartis en 1 000 agents sous central, 200 agents mis à disposition et 300 volontaires et vacataires.

- Recettes attendues, de l’ordre d’une centaine de millions de francs par an, dont 37 millions de droits d’entrée et de 65 Millions d’activités commerciales (ventes de souvenirs, location de salles, prestations effectuées pour le compte d’associations, etc.)

- Dépenses totales de fonctionnement : environ 600 millions, chiffre très certainement sous-estimé en raison de l’importance des frais de maintenance, de la place prépondérante accordée aux activités d’animation, et des habitudes dispendieuses contractées de longue date.

Conclusion : dès son ouverture, le musée est assuré d’un déficit d’au moins 50 milliards de centimes par an – soit le prix de 10 lycées de 1 000 élèves ! En sus, l’État devra financer les dépenses retardées, les travaux différés, le renouvellement et la modernisation du contenu du musée.

Une dernière remarque à propos des dépenses de fonctionnement. Dans les grands musées scientifiques américains, on compte environ 6 employés pour 100 000 visiteurs ; à La Villette, il y en aura 6 fois plus, soit 37 employés pour 100 000 visiteurs. Pourquoi ? de même, aux États-Unis, les coûts de fonctionnement sont estimés à 10 francs par visiteurs, à La Villette, ils seront 15 fois plus lourds, soit 150 francs par visiteur. Encore pourquoi ?

Cette prodigieuse escalade des dépenses faites ou à faire, bien sûr, plusieurs explications, qui ne relèvent pas toutes de ‘incontestable mégalomanie qui s’est emparée de l’état-major de l’EPPV au lendemain des élections de 1981. Évaluation initiales mal ajustées, erreurs d’appréciations, charges inattendues sont à l’origine de certains dérapages qui, bien que regrettables, ne sont pas à proprement parler de purs gaspillages.

« L’aménagement d’un bâtiment existant réserve toujours plus de surprises qu’une construction neuve, et, suivant une loi bien connue, ces surprises sont généralement désagréables », déclarait en février 1982 M. Yves Meau, le premier directeur de l’EPPV. Et il est vrai que, des surprises, il y en eut, dues notamment à des expertises qui auraient été trop optimiste. Ainsi, il a fallu reprendre et consolider toutes les structures métalliques de l’ancienne salle des ventes, structures qui pourtant, dans un premier temps, avaient été jugées parfaitement saines (elles se révélaient, paraît-il, entièrement oxydées).

Parlottes, gaspillage et mégalomanie

De la même façon, une évaluation jugée par la suite « irréaliste » du contenu du musée, arrêtée primitivement à 935 millions de francs, a conduit à une première majoration de 280 millions de 280 millions en juin 1983 puis une seconde de 200 millions en octobre de la même année, soit au total une augmentation de 51,9% par rapport au devis initial.

Mais, à côté de ces « dérives », que M. Delouvrier, quant à lui, estime quasi normal pour un grand projet de ce type, il y a toutes les disparitions, toutes les erreurs, toutes les dépenses inutiles, superflus ou inconsidérées, qui font monter à la fois la note et les doutes sur et les doutes sur la compétence des gestionnaires.

Il nous est malheureusement impossible, à moins d’y consacrer tout ce numéro de Science & Vie, de consigner la totalité des erreurs que nous avons constatées au cours de notre enquête. Nous nous conterons donc de citer quelques exemples, grands ou petits.

Commençons par une simple anecdote. Au mois de mai 1984, après trois premières études aussi laborieuses qu’inutiles, l’EPPV organisait un concours interne pour trouver un nom au futur musée. Premier prix : un voyage muséologique hors d’Europe ; second prix : un voyage du même genre en Europe. Les huit prix suivants étaient constitués par des livres. Après plusieurs heures de délibération, le jury accorda sa reconnaissance suprême à cette dénomination d’une originalité foudroyante : « Cité des sciences et de l’industrie » (rappelons que, dès 1979, le communiqué de l’Élysée, rendant compte du conseil restreint sur la Villette parlait déjà d’un « Musée des sciences et de l’industrie » !)

Le second prix fut attribué à une appellation aussi brève qu’énigmatique : « Citer ». Pour le troisième prix, arrivèrent ex-æquo : « Les cités », « Eurêka », « Sit Villette » et « Prométhéum ».

L’heureuse gagnante, une collaboratrice de M. Lévy, choisit un périple au Japon (tant qu’à voyager au frais de la princesse, autant aller loin). Le second jeta son dévolu sur Florence. Mais le plus beau de l’affaire, où le plus saugrenu, c’est ce petit alinéa qui concluait le règlement du concours : « Conformément à l’article 5, les résultats ne préjugent pas du choix définitif du nom du Musée qui sera fait par les autorités de tutelles. »

L’affaire de la centrale thermofrigorifique est plus sérieuse. En juillet 1978, le député Gilbert Gantier, qui connaissait fort bien les installations des nouveaux abattoirs de La Villette, écrivait dans Le Monde : « Il faut préciser qu’une toute moderne centrale d’énergie, en état de marche, déjà dotée de deux chaudières et de six compresseurs, permet de distribuer à volonté le chaud et le froid, et de climatiser par conséquent, lorsqu’on le voudra, l’ensemble gigantesque qui vient d’être décrite » (NDLR : Il parlait de la grande salle des ventes inachevée dans laquelle a été créé le musée).

La même année, un rapport du commissaire à l’aménagement du secteur de La Villette, envisageait l’hypothèse d’une récupération de la dite centrale, en estimait la valeur à 80 millions de francs de l’époque, soit environ 150 millions de francs 1984 (15 milliard de centime). L’expertise n’était pas exagérée, car, hormis les mésaventures qu’elle connut à sa construction, et dont nous nous sommes fait écho, c’était un bien beau « joujou », qui ne demandait qu’à servir.

Les têtes pensantes de l’EPPV en ont jugé autrement : ils ont fait raser l’édifice pour le remplacer par une centrale thermofrigorifique recevant son énergie d’EDF, et produisant du froid ou du chaud, selon les saisons. Quand Gaz de France a voulu récupérer au moins la chaufferie, elle était déjà partie ferraille. Trois groupes électrogènes de secours, de 2 500 kVA chacun, sont également prévus en cas de panne ou de défaillance du service national. Coût de l’opération : environ 24 milliards de centimes, sans compter le forage géothermique réalisé sur le site, et qui servira, entre autres, de source chaude aux pompes à chaleur de la centrale.

Mais le gâchis ne s’arrête pas là : comme cette centrale ne sera terminée, au mieux, qu’à la fin de cette année, et comme, en attendant, on aura besoin de fluides chaud et froid pour la climatisation (voir plus loin), on a construit une centrale thermofrigorifique provisoire, avec groupe électrogène de secours. Soit quelques millions de plus jetés par la fenêtre (puisque ce provisoire sera supprimé quand le définitif sera achevé).

Un autre point retient et provoque, selon le tempérament, soit l’indignation, soit la franche rigolade : c’est l’incroyable profusion d’« études » de toutes sortes qui ont précédé ou accompagné tous les travaux. À La Villette, on ne plante pas un clou sans avoir fait une étude sommaire, complétée par une étude détaillée, et confirmée par une étude définitive. En veut-on une preuve ? La Voici. Prenons la liste des marchés passé en 1982, telle qu’elle a été présentée au conseil d’administration du 18 octobre 1982. On y trouve, au milieu de diverses commandes de travaux et fournitures de matériels, les mentions suivantes :

– Étude déviation pipeline le Havre-Paris 293 000 F

– Étude faisabilité de programme … 246 000 F

– Étude moyens accès enfants à l’informatique scientifiques … 1 359 816 F

– Étude définitive salle hémisphérique … 141 120 F

– Étude chauffage climatisation … 224 910 F

– Étude choix équipements audiovisuels … 281 703 F

– Suivi études maître d’œuvre ... 246 380 F

– Suivi études architecte … 330 080 F

– Assistance études design … 198 367 F

– Assistance études adéquation … 199 214 F

– Assistance études aménagements provisoires 217 324 F

– Assistance étude préprogramme … 235 435 F

– Étude condition de réalisation 2 films long et court-métrage … 299 941 F

– Étude fonctionnement … 219 172 F

– Étude accueil et information du public … 288 909 F

– Étude socio-culturelles (quantitatives) … 156 018 F

– Étude socio-culturelles (quantitatives) … 112 670 F

– Étude socio-culturelles (médiathèque) … 213 480 F

– Étude design salle hémisphérique… 171 500 F

– Étude comparative structure en matière exposition scientifique et technique … 167 344 F

– Étude documentation de gestion … 166 992 F

– Étude organisation des structures de l’EPPV … 343 940 F

– Étude techniques éléments d’exposition … 281 082 F

– Étude définition systèmes internes … 123 148 250 F

Dans le budget de 1980, on enregistre déjà pour plus de 12 millions de francs (de l’époque) d’études. Dans celui de 1981, il est prévu, à concurrence d’un montant de 6 millions de francs, et pour la seule conception du musée :

- des études approfondies des équipements spécialisés (choix informatiques, audiovisuels, …) ;

- des études de faisabilité des schémas généraux de conception des espaces permanents (sic !) ;

- des études liées aux problèmes de coordination avec les autres musées ;

- des études concernant certaines activités particulières du musée, telles que la formation, la recherche ou l’accueil ;

- des études des attentes du public (re -sic !) ;

- des études relatives à l’organisation juridiques, administrative et financière du futur musée.

On n’en finirait pas de recenser au fil des années les études qui ont été faites pour des travaux qui n’ont jamais été entrepris ou qui ont été profondément modifiés (et qui ont donc nécessité de nouvelles études !). Un dernier chiffre cependant, pour clore cette question : quand le musée ouvrira, au printemps prochain, on aura dépensé en études, seulement pour le contenu, quelques 340 millions de francs – 34 milliards de centimes ! Somme représentant le prix de 7 lycées de 1 000 élèves, dont les études seraient certainement plus justifiées que celle de l’EPPV, …

Une autre aberration choque le bon sens, c’est le poids excessif donné à l’apparence du musée, au détriment parfois de la fonctionnalité. Cela est d’autant plus paradoxal que l’obligation de récupérer le gros œuvre de la salle des ventes des abattoirs excluait que l’édifice pût jamais devenir un des joyaux de la création architectural de ce siècle. Alors, pourquoi ces gigantesques serres de la façade sud, qui ne contribuent en rien à la fonction du musée et n’ont qu’un rôle esthétique ? On a beau les appeler « façade bioclimatiques », elles n’ont pas moins coûté près de 7 milliards de centimes ! Et pourquoi consacrer 2 autres milliards de centimes à recouvrir de granit les piles de béton ? Même sous un chapiteau de toile, un musée des sciences bien conçu et bien fourni attirerait les foules.

De même que les petits ruisseaux font les grandes rivières, la facture fleuve de La Villette provient aussi d’une kyrielle de petits débordements et d’une multitude de menues débâcles. C’est, par exemple, une subvention de 40 000 f « destinée à faciliter le déplacement au Japon du personnel qui le souhaite ». C’est encore la suppression de 2 700 places de parking disponibles dans les sous-sols de l’ancienne salle des ventes et la construction de 16 000 m2 d’aires de stationnement au nord du bâtiment (les sous-sols, eux, ont été transformés en partie en salle de réunion, malgré leurs 2, 08 m de hauteur sous plafond !).

Même les charges les plus faciles à évaluer, celles qui ne laissent aucune place à l’imprévu, se soldent au bout du compte par des dépassements. Exemple : le concours d’architectes pour le bâtiment du musée. Le conseil d’administration du 3 décembre 1979 décide que les frais de concours s’établiront comme suit : 200 000 F pour les frais de dossier et de jury ; 1.5 millions pour les prix remis à titre de dédommagement aux candidats non retenus. « Le montant total prévu, lit-on dans le procès-verbal, est donc de 1.7 million de francs. » Or, une note du 11 mars 1981 sur l’exécution du budget 1980 nous apprend que « l’Établissement a dû consacrer 2 975 754 F à la confection des maquettes, à l’organisation de leur exposition ainsi qu’à la rémunération des architectes. » Autrement dit, les frais de concours se sont trouvés en final majorés de 74% !

Les avertissements et les mises en garde n’ont pourtant pas manqué à l’état-major de l’EPPV. Le 18 octobre 1982, par exemple, le représentant du ministère des Finances au conseil d’administration déclare qu’il ne pourra pas approuver le projet du budget, « en raison des écarts existants entre les chiffres de ce projet et ceux contenus dans le projet de la loi de finances pour 1983 présenté devant le Parlement ». Le 29 juin 1983, ce même représentant indique qu’il va demander au Premier ministre de mettre le coût global du projet « sous plafond », afin qu’il ne puisse plus y avoir de dérapages aussi préoccupants que ceux qu’il vient de constater.

Mais les avertissements de M. Delouvrier semble les ignorer. Critique-t-on son manque de rigueur financière ? Il demande aussitôt que le seuil jusqu’auquel il peut passer des marchés sans les soumettre d’abord au conseil d’administration soit porté de 40 millions à 60 millions, puis à 80 millions ! Lui met-on des bâtons dans les roues ? Il passe outre, quitte à s’engager dans l’irrégularité. Deux affaires illustrent le peu de cas qu’il fait des autorités de contrôle et de tutelle.

Première affaire. Elle concerne la salle de conférence et de projection du musée. Tandis que les travaux de maçonnerie étaient en cours, il fallait désigner un maître d’œuvre pour la scénographie » de cette grande salle de 1 000 places, c’est-à-dire pour son aménagement intérieur, son équipement et sa décoration. Au printemps dernier, une consultation restreinte est organisée in extremis entre MM Fainsilber, Gotlibowicz et Hilbert, au terme de laquelle le choix se porte sur M. Gotlibowicz. Le projet de marché, qui s’élève tout de même à 3 349 150 F hors taxe, est soumis le 26 avril à l’examen, de la Commission spécialisée des marchés. Celle-ci, estimant le délai de consultation trop court et sa portée trop restreinte, et jugeant le coût des prestations du lauréat trop élevé, exprime un avis défavorable.

M. Delouvrier convoque alors le conseil d’administration et lui demande de passer outre l’avis de la CSM, arguant du « montant relativement peu élevé du marché » et du « caractère tendu du planning d’exécution ». Finalement, le conseil d’administration, après quelques réticences, entérine la décision de son président.

Il est vrai que les hommes de caractère qui veulent vraiment faire aboutir un projet doivent, de temps en temps, négliger les lenteurs de l’administration. Mais à cela aussi il y a des limites, et seul un succès éclatant, d’ailleurs, leur fera pardonner.

Deuxième affaire. Elle a trait à la location de bureaux pour les besoins de l’Établissement public. M. Mitterrand ayant imposé une limitation à l’enveloppe globale de La Villette, l’EPPV prend prétexte de cette réduction de crédit pour différer la construction des immeubles administratifs prévus sur le site. Et, plutôt que d’installer sur place des locaux provisoires en préfabriqué, M. Delouvrier préfère louer des bureaux au « Pariférie », un grand immeuble neuf situé à Aubervilliers, à quelque 600 mètres de la porte de La Villette. Un premier bail est signé en 1984 pour 1 100 m2. Un second bail de trois ans doit intervenir cette année pour 3 300 m2. Coût : 3 millions de francs par an, plus de 1 100 000 de charges, plus les travaux de cloisonnement. Sur trois étages, on dépassera largement le milliard de centimes ! Cette opération, qualifiée par M. Delouvrier de « solution financièrement la plus économique et la plus pratique », est en fait un véritable tour de passe-passe : elle consiste à transformer en dépense de fonctionnement (la location) une dépense d’investissement (la construction d’immeuble de bureaux), et de l’extraire ainsi de l’enveloppe globale. Or, le représentant du ministère des Finances avait bien spécifié au cours d’un précédent conseil d’administration qu’il y avait deux pratiques qu’il fallait absolument proscrire ; le report sur l’avenir de dépenses inéluctables et le report de dépenses d’investissement en dépenses de fonctionnement. La ficelle est tout de même un peu grosse. Alors, pour mieux la masquer, le président de l’EPPV invente un stratagème, il attend le conseil d’administration du 13 juin 1984 pour le saisir du projet de location qui prend effet le … 15 juin ! Ce qui lui vaut une remarque peu amène du contrôleur financier et un avis défavorable du représentant du ministère des Finances. Alléguant une fois de plus l’urgence, M. Delouvrier, contre l’avais de autorités de tutelle, fait adopter le projet par le conseil.

Cette invocation de l’urgence est d’ailleurs un des arguments favoris du « proconsul » de La Villette. Il l’avait déjà utilisée précédemment dans une affaire qui fit beaucoup jaser à l’époque, la désignation du contractant général du bâtiment du musée.

La formule du contractant général n’est pas courante en France. Avant La Villette, elle n’a été utilisée que deux fois : pour le centre Georges Pompidou et pour le tour du GAN de la défense. « Le contractant général est un entrepreneur qui reçoit pour mission : 1° d’aider à choisir les entreprises spécialisées qui seront chargées des différents lots de travaux et interviendront en tant sous-traitants ; 2° d’apporter aux responsables des études d’assistance que peuvent procurer des hommes de chantier ; 3° d’organiser, de planifier et de coordonner les travaux ; 4° de garantir la bonne exécution et la bonne fin desdits travaux. « Le contractant général n’exécute lui-même aucun lot, sauf éventuellement substitution à un sous-traitant détaillant défaillant ou compétence quasi exclusive dans un lot particulier », ainsi que l’explique M. Meau, directeur de l’EPPV, lors de la séance du conseil d’administration du 25 mai 1982.

Au printemps 1982, l EPPV lance donc un appel d’offres auprès de huit entreprises françaises du bâtiment et des travaux publics les plus importants par leur chiffres d’affaires. Après un premier examen des soumissions, tris entreprises sont éliminées pour prix trop élevés : Fougerolle, Campenon-Bernard et Colas. Restent en lice : Bouygues, SGE, SAE, Grands Travaux de Marseille et Dumez. La moins chère est Bouygues (99 374 752), suivie de SGE (109 900 000) et des Grands Travaux de Marseille (110 383 581). Mais ni Bouygues ni SGE ne seront retenus. La palme reviendra aux Grands Travaux de Marseille. Pourquoi ? Parce que, comme l’explique une note du président de l’EPPV, « les évaluations reposaient sur des consistances de travaux qui n’étaient pas strictement identiques et qu’il avait donc été nécessaire de réintégrer dans le montant des offres de coûts et prestations dont certaines entreprises n’avaient pas tenu compte ou bien elles avaient reporté la charge sur les sous-traitants ». Ces correctifs appliqués, le classement devenait le suivant : Grands Travaux de Marseille (113 862 000), Bouygues (117 395 517). En conséquence, les Grands Travaux de Marseille s’imposaient comme tributaire du marché de contractant général « à la fois pour le niveau et le caractère fiable du prix proposé, et pour la qualité de l’équipe présentée ». L’heureux lauréat remportait un marché de plus de 10 milliards de centimes.

Encore fallait-il que le conseil d’administration ratifiât ce choix. Voici comment cette formalité a été accomplie. Au lieu d’attendre la prochaine réunion normale du conseil, M. Delouvrier adopte la procédure d’urgence. En plein vacances, le 9 août 1982, il envoie à tous les administrateurs un télégramme de 59 lignes, leur expliquant que les Grands Travaux de Marseille, sans être apparemment les moins-disant dans leur appel d’offres, ont tout e même le prix le plus intéressants : qu’ils ont donc été désignés comme attributaire, que le marché est prêt à être signé, et qu’il urge que chaque membre du conseil donne son accord par télex ou par télégramme.

M. Delouvrier n’attend pas la totalité des réponses : dès que se dégage une majorité de suffrages, il signe le marché, très exactement vendredi 13 août 1892, quatre jours après l’envoi du télégramme.

M. Goldberg, le directeur de l’EPPV qui vient de succéder à M. Delouvrier, pratique d’ailleurs lui aussi la politique d’urgence. Dernièrement, la direction du musée, compte tenu de la diversité des opérations à mener pour réaliser le contenu du programme, décidait de se faire assister par un organisme ad hoc ayant pour mission de coordonner et de contrôler les coûts et les délais. Sans même se donner la peine de faire un appel d’offres, elle contractait directement avec la société TECHNIP, déjà employée sur le site. Naturellement, la Commission spécialisée des marchés ne pouvait que manifester son plus vif désaccord devant cette procédure cavalière, elle émit donc un avis défavorable, au motif que « les marchés d’assistance technique sont des marchés d’ingénierie soumis à l’obligation de mise en compétition ». La rédaction de M. Goldberg ne se fit pas attendre : invoquant le caractère d’« urgence impérieuse » que rêvait la mise en place d’une telle assistance technique, il demanda au conseil d’administration de bien vouloir autoriser le directeur du musée à traiter avec TECHNIP, pour un montant de 21 323 459 F, sans tenir compte des remarques de la Commission des marchés. Et voilà comment une affaire de plus de 2 milliard de centimes est traités à La Villette ! On se demande ce qu’en pense La Cour des comptes, …

Le cinéma le plus cher du monde

La Géode vaut le détour, car elle offre, en résumé un florilège de toutes les qualités et de tous les défauts que l’on rencontre à La Villette. Mais d’abord qu’est-ce que la Géode ? Essentiellement une salle de spectacle. Voyons la notice de présentation rédigée par les agents de l’EPPV à l’intention de leur conseil d’administration :

« D’où provient l’aspect spectaculaire ? Les spectateurs se trouvent complètement immergés dans une ambiance visuelle (les images débordent le champ visuel) et sonore (les sons proviennent de six sources sonores réparties autour de la salle) dont l’impact sensoriel est très puissant. »

Dans la maquette initiale du musée, la salle hémisphérique était logée dans une construction à part, de forme sphérique, placée devant le bâtiment principal, et également entourée d’eau. Pr souci d’économie, M. Giscard d’Estaing demanda qu’on l’aménageât à l’intérieur même du musée. Mais, en 1981, le président Mitterrand, sur les recommandations de M. Delouvrier, lui rendit sa situation primitive, malgré un surcoût d’environ 30 millions de francs.

Sur le plan architectural, c’est une réussite incontestable. Cette sphère de 36 mètres de diamètre, dont la surface en acier inoxydable poli paraît aussi lisse qu’une grosse bille bien lustrée, est en fait composée de 6400 petits triangles assemblés sur une ossature annulaire. Chaque triangle est fixé à l’ossature par trois vis invisibles afin que la surface extérieure conserve l’aspect d’un miroir parfait. Tous les calculs concernant la structure et l’emplacement des triangles ont été effectués par ordinateur, et M. Chamayou, l’inventeur français du procédé, a pu constater, en posant lui-même la dernière vis, qu’elle tombait exactement dans le trou qui lui était destiné.

Cela dit, si le contenant est digne d’admiration, le contenu est plus contestable. Ainsi, pour l’équipement cinématographique de la Géode, plutôt que e choisir le procédé français Panrama, conçu par Philippe Jaulmes et utilisé à l’Exposition universelle de Montréal, on a préféré le procédé canadien Omnimax, de la société Imax System Corporation de Toronto.

Dans les grandes lignes, les deux procédés sont assez semblables – hormis le fait que l’Omnimax est né en 1973, doit dix ans après le Panrama. À la prise de vue, tous deux exigent une caméra équipée d’un objectif fish eye, dont le champ est de 180° et qui donne une image circulaire sur la pellicule. Dans la salle de spectacle, cette image est projetée sur calotte hémisphérique formant écran (celle de La Villette aura 26 cm de diamètre à la base). L’objectif du projecteur est aussi un fish eye, mais peu différent de celui de la prise de vue, car, à partir d’une image plane (celle du film), il doit restituer une image nette sur un écran sphérique, alors qu’en projection classique l’écran est plan. On se sert donc d’un objectif présentant un certain degré de courbure de champ, défaut que les opticiens de cherchent habituellement à éliminer.

Si les différences techniques entre le Panrama et l’Omnimax sont en théorie fort mince, leurs différences de prix sont considérables. À la prise de vue, le Panrama fait appel à une caméra 35 mm ordinaire, équipée d’un fish eye. Cela permet un tournage léger et particulièrement économique. L’Omnimax, au contraire, utilise de la pellicule de la pellicule de 70 mm, sur laquelle l’image s’inscrit longitudinalement (format d’environ 7 X 5 cm) et non plus transversalement comme en 70 mm classique (format 2.2 X 4.8). Deux conséquences : d’une part, il faut une caméra spéciale qui doit être louée au Canada à la société Imax, au prix de 50 000 F la semaine, d’autre part, la taille de l’image, trois fois plus longue qu’en 70 mm classique (7cm au lieu de 2.2), accroit notablement la consommation de pellicule, qui dépasse 100 M par minutes de film. Tout tournage devient ainsi extraordinairement onéreux et bien difficile à amortir si le film n’est ensuite exploité que dans une ou deux salles.

En ce qui concerne la projection, le procédé canadien est également beaucoup plus couteux que la formule française. Le projecteur Omnimax doit en effet pouvoir dérouler de très lourdes bobines (100 kg pour une bobine d’une heure) et maintenir la pellicule parfaitement plane derrière l’objectif (ce qui n’est pas commode pour une image de 7 X 5 cm). De plus, il doit disposer d’une énorme puissance (pour la Géode, on utilisera une lampe au xénon de 15 kW), d’un système très efficace de refroidissement au niveau de la fenêtre de projection, faute de quoi la pellicule fondrait instantanément, et de dispositifs automatiques de sécurité très sophistiqués, sans lesquels le moindre incident de projection aboutirait à la destruction du film. Autant dire que l’Omnimax est une installation lourde, que son prix (près de 8 millions de francs 1981, soit 10.2 millions de francs 1984) interdit de doubler. C’est pourquoi, dans la Géode, un seul projecteur sera installé, avec un service de maintenance capable de faire face dans les plus brefs délais à toute éventualité.

Mais pourquoi, dans ces conditions, avoir adopté cet onéreux procédé, alors que le Panrama français offrait à peu près les mêmes services à moindre prix ? Les responsables de La Villette ont fait état de deux sortes d’arguments :

1° Il existe actuellement dans le monde 21 salles hémisphériques équipées d’un système Omnimax, cela permettra d’acquérir certains films étrangers et de vendre à quelques-unes de ce salles notre propre production. Disons tout de suite que pour Philippe Jaulmes, l’inventeur de Panrama, cet argument est sans valeur, car rien n’interdit de « gonfler » en 70 mm les films tournés en 35 mm selon le procédé français. Ce « gonflage », du reste, n’aurait qu’une faible incidence sur le coût modique du tournage en 35 mm ? Certes, on pourra rétorquer qu’en 35 mm « gonflé » n’aura jamais la qualité d’un 70 mm, puisqu’au départ, l’image contient moins d’informations (sa surface est dix fois moindre en 35 mm qu’en 10mm d’Omnimax). En fait, la projection sur une calotte hémisphérique selon un angle voisin de 180° entraîne par elle-même une telle déperdition de détails que le spectateur verrait à peine la différence.

2° Comme la plupart des inventions françaises, le Panrama n’a pas bénéficié des développements industriels et commerciaux d’Omnimax. Pour l’installer à La Villette, il aurait fallu poursuivre des études d’adaptation et de la fiabilité, dont la durée était incertaine. Or, l’EPPV a pris l’engagement d’ouvrir la Géode dans les premiers mois de 1985. Seul le matériel Omnimax, largement éprouvé dans 21 installations, pouvait donc apporter une garantie suffisante et être livré clés en main dans les délais prévus.

Ce dernier argument parait fondé sur le plan de la fiabilité et de la disponibilité du produit. Encore que l’on puisse se demander s’il n’eut pas mieux valu dépenser quelque argent pour revoir et éventuellement corriger le Panrama plutôt que de payer pendant des mois le gardiennage et l’assurance d’un Omnimax importé trop tôt et entreposé dans un hangar de la société Calberson !

De toute façon, répétons-le, choisir l’Omnimax, c’est se condamner à des budgets de tournage dispendieux, pour une rentabilité aléatoire. À moins que l’on ne se contente d’enregistrer quelques scènes spectaculaires essentiellement destinées à mettre en valeur les possibilités du procédé. C’est en général ce que l’on a fait ces dix dernières années dans tous les films tournés pour écrans multiples, circulaires ou hémisphériques. On a vu de tels spectacles dans toutes les grandes expositions, et aujourd’hui ils ne surprennent plus grand monde. Pendant combien de temps le public de La Villette acceptera-t-il de payer 50F par personne pour assister à une séance d’une heure, composée d’un film de 30 minutes et de diapositives rythmées par des rayons lasers ? Les promoteurs de la Géode espèrent 367 500 entrées par an, à raison de 10 séances par jours et de 367 spectateurs par séances. Pari difficile, du moins sur la durée.

Quoi qu’il en soit, quand la Géode ouvrira ses portes, en principe le 29 mars prochain, elle sera certainement, par rapport au nombre de places, la salle de spectacle la plus chère du monde : elle aura coûté une bagatelle de 175 millions de francs, dont 95 millions pour le bâtiment et 80 millions pour le contenu (chiffres donnés par M. Goldberg. A titre de comparaison, une autre structure géodésique, le Palais des sports de Kuala-Lumpur (Malaisie), d’un diamètre de 92 mètres et d’une contenance de 10 000 places, est revenue, à son achèvement en 1984, à 63 millions de francs (soit 6 000 F la place, contre 476 839 F pour la Géode !).

Dépense exorbitante pour une réalisation certes intéressante par son architecture, mais limitée dans sa fonction. Dépenses en tous cas que l’on eut pu réduire avec un peu plus de bon sens et un peu moins d’improvisation. Exemple : comme la géode doit ouvrir ses portes avant le musée, il a fallu y installer un système de climatisation particulier, indépendant de la centrale générale que l’on est en train d’édifier. Résultat : une dépense supplémentaire de 10 millions de francs !

Autre exemple, sublime celui-là : le film L’Eau et les hommes, qui doit théoriquement constituer le premier programme de la salle hémisphérique. Une première version a été tournée par une équipe de La Villette, sans scénario et sans expérience des techniques spéciales du procédé Omnimax. Le désastre était prévisible, il a dépassé les plus sombres pronostics : un festival de flou, et, au développement, 28 kilomètres de pellicule rayés. Coût de l’opération : 11.5 millions pour un film de 30 minutes ! Plus d’un milliard de centimes !

En examinant de plus près les comptes de ce fiasco, on s’est aperçu que certains intervenants s’étaient octroyé des salaires fastidieux : 2 500 F à 3 500 F par jour. Faute de talent, ils ne manquaient pas de prétentions !

En d’espoir de cause, on a alloué plus de 15 millions de francs à Viaproductions, une société de films publicitaires qui a reçu mission de recommencer le film. A cette somme, il convient d’ajouter le prix des scénarios (car, cette fois, on en a fait établir deux, pour plus de sûreté sans doute) : 260 000 F pour celui de la société Hamster-Film, non retenu, et 360 000 F pour celui de Viaproductions. L’œuvre sera-t-elle terminé à temps ? On l’espère. Sera-t-elle de qualité ? On est moins sûr, surtout depuis que M. Haroun Tazieff s’est déclaré scandalisé par la médiocrité des scénarios. Alors, peut-être, fera-t-on l’ouverture avec le film américain « Cronos ». Procédé canadien, film américain : un vrai triomphe pour le génie créateur français !

Si, dans cette affaire du musée de La Villette, bien des points sont extravagants, pour ne pas dire ahurissants, tout n’est cependant pas sujet à caution, et certaines idées sont même parfaitement estimables. C’est le cas, en particulier, de la conception de l’exposition permanente, qui, dans ses intentions au moins, ne manque pas de séduction (voir encadré page 28 – dans cette reprise 1er encadré, en fin d’article)

Mais combien de ces intentions aboutiront vraiment ?

La peau de chagrin

Le 26 janvier 1984, l’atmosphère, au conseil d’administration, est tendue. M. Lévy, le directeur de la Mission du musée, se livre à une séance d’autocritique : « Les besoins en matières d’études et d’assistance technique ont été très sous-estimés, … La nature complexe des présentations et des éléments d’exposition n’a pas été bien prise en compte, ce qui se répercute sur le coût de leur fabrication, … la médiathèque représente une réalisation beaucoup plus ambitieuse que ce qui était envisagé en 1979, … Les dépenses préliminaires d’exploitation n’ont pas été correctement évaluées, … À partir de ce constat, il faut examiner ce qui peut être décalé dans le temps et ce qui peut être, le cas échéant, retranché, ... »

Voyons, secteur par secteur, ce qui reste du grandissime projet de La Cité des sciences et de l’industrie.

L’extérieur du musé : les restrictions portent surtout sur le traitement des abords : abandon pur et simple du théâtre d’eau ; simplification drastique des terrasses prévues au sud du bâtiment et de l’esplanade situées au nord ; limitation de l’aménagement paysager.

L’intérieur du musée : Seuls trois travées sur quatre seront ouvertes au printemps 1896. Encore, les étages supérieurs de la travée centrale risquent-ils de n’être prêts qu’à la fin de l’année. L’aménagement de la quatrième travée est reporté, lui, sine die.

L’exposition permanente : En 179, le rapport Lévy prévoyait qu’elle s’étendrait sur 60 000 m2. Trois ans plus tard, cette surface était ramenée à environ 30 000 m2. Aujourd’hui, c’est 18 000 m2 seulement qu’on nous promet pour l’ouverture. Une vraie peau de chagrin ! D’ailleurs, si l’on en croit le COMIST, le Comité d’orientation du musée de l’industrie, des sciences et des techniques, mis en place par l’Élysée en 1983 et chargé de donner son avis sur l’organisation des différentes activités du musée, tabler sur 18 000 m2, c’est encore faire preuve d’un trop bel optimisme : un train où vont les choses, il ne faut guère espérer plus de 12 000 m2 en avril 1986, et même « peut-être moins ». C’est moins que l’actuel Palais de la découverte. De toute façon, qu’il s’agisse de 18 000 ou de 12 000 m2, il est d’ores et déjà prévu que 5 000 m2 seront occupés par le « carrefour des technologies », l’exposition qui sera présentée à la Grande Halle à la fin de cette année. Vitrine sur la situation de l’industrie française, ce « Carrefour » ne correspondant guère à l’esprit du futur musée, mais qu’importe, il faut avant tout « meubler », faute d’avoir suffisamment créé.

Car ce n’est pas seulement le manque d’argent qui est responsable de la réduction de la surface, c’est aussi le manque d’organisation. On a voulu faire le plus grand musée scientifique du monde sans posséder la moindre expérience en la matière. Alors, dans la plus pure tradition villetoise, on fait des études, on a noirci du papier, on s’est saoulé de mots et gargarisé de projets mirifiques. Comme dit l’un des chercheurs qui a participé à l’élaboration de ces projets, « on s’est contenté d’une phase d’essais intellectuels, mais, quand on a testé réellement les objets d’exposition, on devient plus humble, on s’aperçoit que le tâtonnement et les erreurs sont nécessaires ».

En 1980, trois physiciens travaillant à la Villette ont réclamé un atelier de maquettes : ils ne l’ont obtenu qu’en 1983, et il ne faisait pas plus de 300 m2. Pourtant, il s’agissait là d’une louable tentative pour passer au concret : la maquette est l’intermédiaire nécessaire entre la belle intention (qui, trop souvent, ne dépasse pas le stade de la docte « parlotte ») et l’appareil définitif qui doit figurer dans le musée. Au canada, quand a été édifié l’Ontario Science center, à Toronto, un énorme hangar a été aménagé à proximité du chantier. Là, tandis que le musée se construisait, les objets d’exposition se façonnaient. Résultat : 500 éléments ont été terminés à temps et réparties sur 12 000 m2. À la Villette, où l’on ne travaille que dans le grandiose, on avait prévu 2 000 éléments. Ce chiffre fut ensuite ramené à 800. Et aujourd’hui on se demande si, à l’ouverture, on pourra en aligner ne serait-ce que 400 ! … Dans son rapport du 25 septembre 1984, le COMIST, inquiet, écrivait : « Actuellement, la plupart des études sont encore à l’état d’ébauches ».

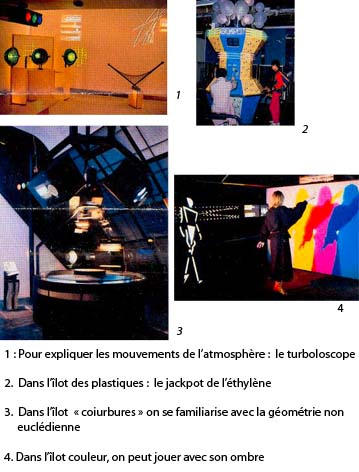

Dans ces conditions, on peut s’interroger non seulement sur le nombre des objets qui seront effectivement exposés, mais aussi sur leur qualité et leur degré de fiabilité. Fin 1982, lors de l’opération Janus 1, une sorte de préfiguration de l’exposition permanente où furent présenté une quinzaine d’éléments, on découvrit que les idées les plus séduisantes n’étaient pas à l’abri des contingences de la vie courante. Il n’était pas rare de près de la moitié des objets exposés fussent hors service pour cause de panne, de modification ou de mise au point. Les lampes ne fonctionnaient pas, les diapositives s’abimaient, la « manip » sur le son était incompréhensible. La cabine sismique, destinée à faire éprouver aux visiteurs les secousses d’un tremblement de terre, ne pouvait pas marcher en continu, parce qu’elle chauffait et faisait trop de bruit, elle était de surcroit animée de mouvements de rotation inexistants dans la réalité. L’orgue à parfums, lui, n’était opérationnel que par intermittence, et sa paillasse était souillée et attaquée par les essences.

Janus II présente depuis quelques semaines, à l’ancienne Halle aux moutons, des éléments qui feront partie de l’exposition permanente (voir encadré de Pierre Courbier, page 34, dans cette reproduction d’article, il est reporté en fin d’article en tant que 2ème encadré). Décidée en janvier 1984 et programmée pour juillet de la même année, cette seconde préfiguration était accessoirement reportée à septembre, à octobre, puis à novembre, pour n’ouvrir finalement qu’à la fin du mois de janvier 1985. Il a donc fallu plus d’un an pour préparer moins de 1 000 m2 d’exposition. Et dire qu’on nous en promet 18 000 pour avril 1986 ! Inconscience ou galéjade ?

- Les expositions temporaires : 10 000 m2 étaient prévus pour ces manifestations passagères. En 1986, il n’y en aura que 4 000, le reste est reporté à 1988, « si la situation économique le permet ».

- La médiathèque : la médiathèque grand public n’offrira que 150 000 volumes en 1986 (au lieu des 250 000 annoncés) et 10 000 documents audiovisuels (au lieu de 20 000). Quant à la médiathèque réservée aux chercheurs, qui était primitivement prévue à l’extérieur du musée, elle réintègre le bâtiment et voit sa dotation considérablement réduite : 50 000 volumes au lieu de 800 000 !

- La salle de découverte : Un peu plus de 50% des surfaces prévues à l’origine seront ouvertes en 1986.