Renaissance et astrologie

Permettez-moi, en guise de prologue, de citer le premier paragraphe d’un texte illustre : « À Rome, le monde des formes de la Renaissance italienne à son apogée nous montre, à nous autres historiens de l’art, la tentative enfin aboutie par laquelle le génie artistique s’est libéré des servitudes illustratives médiévales ; c’est pourquoi je suis bien obligé de me justifier si j’entreprends ici, à Rome, dans ceslieux et devant cet auditoire compétent en matière d’art, de parler d’astrologie, cette redoutable ennemie de la création artistique libre, et de son importance dans l’évolution stylistique de la peinture italienne. » [1]

On aura peut-être reconnu les premières lignes d’Art italien et astrologie internationale, conférence prononcée en 1912 à Rome, lors d’un congrès d’historiens de l’art, par le grand Aby Warburg, qui y usait pour la première fois des expressions « d’analyse iconologique » et d’« iconologie critique », promises, on le sait, au plus brillant avenir. Il le faisait dans le cadre d’un essai d’interprétation du cycle de fresques redécouvert un peu plus d’un demi-siècle plus tôt, en 1840, au Palazzo di Schifanoia. Après le retour de Ferrare dans le Patrimoine de Saint-Pierre, Schifanoia, contraction de « schivar la noia », « échapper à l’ennui », la plus ancienne de ces résidences de plaisance nommées « delizie » où les Este aimaient à venir se détendre en compagnie d’amis choisis, à la périphérie d’une ville sur laquelle leur famille avait fini par imposer sa seigneurie dans le cours du XIIIe siècle, avait, connu toute une série d’affectations visant avant tout à faire oublier la mémoire de ses commanditaires, pour devenir in fine une manufacture de tabac, dont les murs avaient été évidemment chaulés, y compris au piano nobile, où se trouvaient les pièces de réception, au premier rang desquelles la Sala ou Salone dei Mesi. L’ample salle de réception voulue par Borso d’Este, et décorée à fresque, sous l’égide de Cosmè Tura, par Francesco del Cossa et les plus brillantes figures déjà reconnues ou in fieri de ce que Longhi a appelé l’« Officina ferrarese », doit son nom au fait que le cycle y représente les douze mois de l’année, dans douze panneaux successifs divisés horizontalement en trois registres superposés, dont celui du bas occupe à lui seul la moitié de la paroi. Il montre les travaux propres à chacun des douze mois de l’année dans la ville et dans sa campagne, mêlés aux événements du calendrier de la cour, le duc Borso, committente du cycle, y occupant à chaque fois la place d’honneur, incarnation du bon signore.

Le registre supérieur figure dans chacun de ces douze panneaux le dieu éponyme du mois entouré d’un certain nombre de divinités à lui particulièrement liées, et des représentations des arts loisirs et industries qu’il patronne et protège avec leur assistance. Le registre médian présente au centre de chaque panneau le signe du Zodiaque correspondant, entouré de trois figures demeurées énigmatiques jusqu’à la communication de Warburg, qui démontra brillamment qu’il convenait d’y reconnaître des représentations des trois décans, figurés suivant une iconographie de provenance indo-arabe.

Il est très remarquable que le grand Warburg ait ces prudences de chat pour évoquer la composante astrologique d’un cycle de fresques de la Renaissance : le très munificent duc Borso, committente du cycle, choisissait chaque jour les couleurs de son costume, et les gemmes de sa parure, en fonction des indications de son astrologue. Sans doute Borso n’avait-il ni l’intelligence, ni la culture de son aîné et prédécesseur Leonello, brillant élève du grand humaniste Guarino da Verona, dont il obtint qu’il revînt pour y ouvrir une école dans sa capitale, où il réussit à réunir autour de lui une cour humaniste de lettrés et d’artistes renommée dans toute l’Europe, faisant de Ferrara, suivant la formule de Chastel, « la capitale de la poésie moderne, courtoise et romanesque » [2]. Mais Leonello ne croyait pas moins à l’astrologie que son cadet, et que cela ne les empêchait pas plus l’un que l’autre d’être très proche de Léon Battista Alberti, la plus parfaite incarnation de l’esprit humaniste triomphant à la Renaissance, qui apparaît aux côtés de Borso dans la fresque du mois de mars. La défiance radicale à l’égard de l’astrologie dont témoigne dans ses Disputationes adversus astrologiam divinatricem (Disputes contre l’astrologie divinatoire) Jean Pic de la Mirandole — dont l’une des frères était au demeurant l’époux d’une des innombrables demi-soeurs de Borso et Leonello — constitue plutôt l’exception que la règle à l’époque, et témoigne d’ailleurs d’un revirement de la part de son brillant auteur, qui rédigea dans les toutes dernières années de sa vie un texte qui ne fut édité qu’après sa mort. Et dont le titre, par l’épithète qu’il adjoint au substantif « astrologia », dit bien combien celle-ci n’est alors pas radicalement distinguée de l’astronomia… Encore un siècle plus tard, le grand Kepler tirait sans doute une plus grande part de son crédit auprès de l’empereur Rodolphe de sa capacité à fournir un horoscope quotidien à l’étrange maître de Prague, que de sa découverte de la loi des aires, ou du caractère elliptique des orbites planétaires — dont il est vrai, Galilée lui-même aura beaucoup de mal à s’accommoder, pour des raisons en définitive esthétiques, symboliques et métaphysiques, comme l’a brillamment rappelé Panofsky dans son délectable Galilée critique d’art [3].

Mais comment admettre que l’astrologie, dont un des acquis de la modernité est de l’avoir définitivement distinguée de l’astronomie en même temps que destituée du statut de science, ait pu avoir tant de part dans l’élaboration de l’une des œuvres majeures de l’Officina ferrarese, qui fut avec Florence et Urbino l’un des creusets et des fleurons de la Renaissance italienne ? Cette Renaissance italienne dont Nietzsche écrit qu’elle « recelait en elle toutes les forces positives auxquelles nous devons la civilisation moderne : par exemple, affranchissement de la pensée, mépris des autorités, triomphe de la culture sur l’orgueil de la lignée, enthousiasme pour la science et le passé scientifique des hommes, libération de l’individu, flamme de la véracité et aversion pour l’apparence et le simple semblant (flamme qui éclatait dans toute une multitude de caractères artistiques, qui, avec une pureté hautement morale, exigeaient d’eux-mêmes la perfection dans leurs œuvres et rien que la perfection) » [4] ? Et mieux encore, qu’elle « avait des forces positives, qui, dans notre civilisation moderne, ne sont pas jusqu’ici parvenues de nouveau à la même puissance. Ce fut l’âge d’or de ce millénaire, en dépit de toutes ses taches et de ses vices » [5] — n’hésite pas à conclure Nietzsche, qui fut à l’université de Bâle le collègue et l’ami de Jacob Burckhardt, le grand inventeur de la Renaissance avec Michelet.

Il a fallu toute l’érudition de l’Eugenio Garin d’Hermétisme et Renaissance [6] ou du Zodiaque de la vie [7] pour qu’on finisse par admettre que la Renaissance n’était pas aussi hostile à l’astrologie que dans la lignée du positivisme et du scientisme du XIXe siècle, on aimait à le penser en se référant aux très intempestives Disputationes adversus astrologiam divinatricem de Pic. La prudence avec laquelle, dans cet article où il revendique « une analyse iconologique qui ne se laisse pas intimider ni terroriser par des frontières policières » [8], Warburg s’aventure à propos du cycle de Schifanoia sur le terrain de l’astrologie, peut constituer pour nous un avertissement, face aux risques que comporte ce que Bergson appelait le mouvement rétrograde du vrai. Car la triade notionnelle sur laquelle il nous est demandé de réfléchir, Arts-Sciences-Technologies, peut sans doute gagner en intelligibilité à être envisagée dans une perspective historique plutôt que sub specie aeternitatis.

La Renaissance, l’art, la science et la technologie

Nietzsche considérait que l’avenir appartient à celui qui a la plus longue mémoire. Et c’est parce que je partage ce sentiment que j’ai consacré une bonne partie de mon travail à la Renaissance, et en particulier à sa phase originelle italienne du Quattrocento : c’est là que se met en place l’épistémê ou la forma mentis — on choisira à son gré le vocabulaire de Foucault, ou celui d’Eco — qui est encore en bonne partie la nôtre, et peut-être plus pour très longtemps d’ailleurs…

Pour notre objet du jour, la Renaissance comporte l’immense intérêt d’être la période où se redessinent les limites entre les champs disciplinaires dont on nous demande aujourd’hui d’interroger les éventuelles intersections, ou clôtures.

Ce que nous désignons aujourd’hui sous le nom employé absolument de « science » se dessine à la fin de la Renaissance, avec un Copernic et surtout un Galilée qui donne le nom de « scienza nuova » à la physique mathématisée dont il se veut le promoteur dans la lignée d’un Archimède dont l’approche mathématique des phénomènes naturels n’avait dans l’Antiquité constitué qu’une des possibilités de la physique, nullement dominante à son époque, et largement oubliée ensuite, singulièrement durant ce qu’à partir de 1460, on commença à nommer le Moyen Âge. Il n’est en ce sens pas absurde, même si cela pourrait apparaître paradoxal, de dire que la science est une invention de la Renaissance.

Et il en va de même pour l’art.

Le mot « art », si du moins on le prend dans l’acception qu’il a dans notre libellé, n’est pas moins intraduisible en latin, et d’abord par le mot dont il dérive « ars, artis », qu’en grec, où « technè » désigne le savoir-faire rationnel en général : donc aussi bien la compétence du médecin, du navigateur ou du charpentier, que celle du poète, du peintre ou du sculpteur — pour lesquels la dénomination générique d’« artiste » ne commence guère à s’imposer qu’à la fin du XIIIe et au début XIVe, sous les espèces du toscan « artista », dérivé du bas latin. Et il n’est pas inintéressant d’observer que le bas latin « artista » désigne en son acception première l’« étudiant des arts libéraux, à l’université » : donc pourrait à la rigueur s’appliquer au musicien, puisque la musique constitue l’un des quatre arts du Quadrivium. Mais certainement pas au peintre ou au sculpteur : ceux-ci se forment sur le mode de l’apprentissage, dans les botteghe, comme tous les praticiens de ce que le Moyen Âge nomme artes mechanicae, adjectif que l’on fait alors dériver du latin « moechus », « adultère », plutôt que du grec « μηχανικδζ », que transcrit notre « mécanique ». On rappellera que l’adjectif « μηχανικδζ », dont Bailly nous apprend qu’il peut se traduire par « industrieux, habile à travailler », d’où, au sens passif, « construit par l’art du mécanicien ou de l’ingénieur », est formé sur le substantif « μηχανη », dont le même Bailly nous apprend qu’il a pour sens général « invention ingénieuse », d’où « machine, engin », celle-ci pouvant prendre la forme de la « machine de guerre » ou de la « machine de théâtre » — la μηχανη désignant alors l’espèce de grue qui permet de faire descendre les dieux sur la scène du théâtre depuis le toit de la skénè ; au sens figuré, « μηχανη » se dit de « toute invention ingénieuse », et peut donc en revenir à signifier « moyens, expédiant » donc en mauvaise part « ruse, artifice, machination » ; mais il est attesté chez Hésiode avec le sens de « talents d’imaginer, d’inventer », d’où « habileté, art » —, ce dernier vocable se prenant alors dans l’acception qu’il a dans le nom de l’École des Arts et Métiers, plutôt que dans celui qu’il prend pour nommer l’École des Beaux-arts.

Quant au mot « technologie », que nous serions tentés de juger fort contemporain, le Robert historique de la langue française nous apprend qu’il apparaît en 1656, empruntée « au grec tardif tekhnologia “traité ou dissertation sur un art, exposé des règles d’un art”, dérivé de tekhnologos, “qui traite des règles d’un art”, de tekhnè et logos. » Le même Robert historique nous apprend aussi que « de nos jours, le mot, comme ses dérivés, tend à être employé par anglicisme (technology) pour désigner une technique de pointe, moderne et complexe, sinon toute technique moderne, avec une connotation méliorative, publicitaire ou politique. » En somme « technologie » serait à « technique » ce qu’« innovant » est à « novateur », « opportunité » à « occasion », et « circonvolution verbale » à « circonlocution » : un de ces néologismes, en l’occurrence angliciste, dont la novlangue du manager contemporain est d’autant plus gourmande qu’on a méthodiquement préservé son locuteur d’un minimum de familiarité avec ce qu’on a commencé à la Renaissance à appeler les Humanités… Mais si l’on veut malgré tout accorder un minimum de crédit à ce doublet angliciste, on peut dire que « technologie » désignerait plus spécifiquement une technique pleinement adossée à une science, à quoi renverrait le suffixe « -logie » ; en se rappelant que le premier produit technique directement issue du laboratoire du savant fut dans l’immédiate après-guerre, le transistor.

Et force serait alors de constater que cette articulation systématique du savoir-faire au savoir théorique est elle aussi une invention de la Renaissance, qui ne forge pas par hasard le mot et la figure de l’« ingegnere », dont le nom sera transcrit par notre « ingénieur » : c’est en prêtant attention aux propos des fontainiers florentins sur l’impossibilité où il se trouvait de pomper directement l’eau au-delà d’une certaine hauteur que vint à Galilée l’idée de l’expérience que l’histoire a consacrée sous le nom de son disciple Torricelli, grâce à laquelle le vide se vit reconnaître droit de cité en physique contre l’adage aristotélicien suivant lequel « la nature a horreur du vide » ; mais c’est avec l’ingénieux système de plan incliné dont le Museo di Storia della Scienza de Florence conserve pieusement un exemplaire, dispositif technique lui permettant, en ralentissant la chute des billes qu’il y faisait rouler, d’en mesurer la vitesse, que Galilée put sceller le destin de la théorie médiévale de l’impetus. Et sans les compétences des verriers de Murano, le savoir mathématique et optique de Galilée, alors professeur à Padoue et pour les ingénieurs de l’Arsenale de Venise, n’eût sans doute pas permis à celui-ci de fabriquer la lunette astronomique qui lui permit dans le seul hiver 1609-1610 d’accumuler les observations exposées dans le Sidereus nuncius, paru en avril 1610, avec lequel il révolutionna l’astronomie, ne fût-ce qu’en révélant un univers 27 000 fois plus vaste qu’on ne l’avait cru jusque-là. Et dans le préambule duquel il parle de « l’évidence sensible [sensata certitudine] » [9] qui « fera reconnaître à tous que la Lune n’est pas entourée d’une surface lisse et polie, mais qu’elle est accidentée et inégale, et, tout comme la surface de la Terre, recouverte de hautes élévations et de profondes cavités et anfractuosités » [10] : une « certitude sensible » qui n’est pas sans évoquer la « certezza del vedere » [11] que l’Alberti du De pictura revendique pour la vision, dont la perspective révèle qu’elle opère conformément aux lois de la géométrie. Galilée ne déclare-t-il pas dans une lettre à son beau-frère Benedetto Landucci que « la fabrication [de la lunette astronomique] devait se fonder sur la science de la perspective » [12] ?

La Renaissance et l’invention de l’art

Mais revenons-en à l’art.

C’est à partir du moment où il va recourir à ce que nous appelons aujourd’hui la « perspective géométrique à point de fuite central », inventée en 1413 par l’architecte florentin Filippo Brunelleschi, que le peintre va voir reconnaître une dignité nouvelle à son activité, qu’on cessera de ranger au nombre des artes mechanicae. Il est intéressant de noter que c’est dans son De pictura, où en 1435, il donne le premier exposé théorique systématique de la méthode inventée quelque vingt ans plus tôt par son aîné et ami Brunelleschi, qu’Alberti — dont il convient ici de se souvenir qu’en plus d’être l’une des figures majeures du courant humaniste de son temps, il était aussi un patricien, membre d’une des plus puissantes familles florentines [13] — déclare vouloir « montrer […] combien la peinture n’est point indigne que nous lui consacrions tout notre travail et notre application. » [14] Le peintre albertien n’est donc plus le simple « singe de la Nature » que les lettrés médiévaux considéraient au mieux avec commisération, mais bien souvent avec autant d’indignation et de défiance que le Socrate de République X, qui déclarait que l’un des atouts majeurs de la parfaite Kallipolis tenait à ce que sa législation en proscrivait les peintres et les poètes, ces dangereux mimétikoi, dont « les œuvres […] ruinent […] l’esprit de ceux qui les écoutent, lorsqu’ils n’ont point l’antidote, c’est-à-dire la connaissance de ce qu’elles sont réellement. » [15] Ou, après lui, les théologiens iconophobes, qui dans le Horos [16] du concile iconoclaste d’Hieria-Blachernes (754), dénonçaient « l’art criminel de la peinture » [17]. L’art dont, devenu artista en même temps que l’architecte et le sculpteur, le peintre est le maestro, est celui dont se réclame Filippo Brunelleschi dans son Sonnet en réponse à Giovanni di Gherardo da Prato [18] : art qui, déclare l’architecte du Cupolone, permet de voir « ce que cèle Nature en dessous son manteau. » [19] « Le peintre lutte et rivalise avec la nature » [20]— écrira dans le même esprit celui pour qui « la science divine de la peinture » [21] est « cosa mentale », et non plus un quelconque savoir faire artisanal : Léonard de Vinci, dont, déclare Chastel, « l’activité […] conclut dans tous les domaines le Quattrocento florentin. » [22]

C’est que la perspective, dont le nom n’évoque plus pour nous qu’une technique que de représentation largement abandonnée par les peintres, elle le tire, ce nom, de la discipline qui doit au Kepler des Paralipomena ad Vitelionem, publiés en 1604, d’avoir retrouvé son nom grec d’« optikè » : c’est sous ce nom d’« optikè » que la Grèce d’Euclide et de Ptolémée nommait la science du visible et de la vision à laquelle le latin donna le nom de « perspectiva ». Avant qu’il ne devînt nécessaire de spécifier, et de désigner la science du visible et de la vision sous le nom de « perspectiva naturalis », quand apparut la « perspectiva naturalis », ou « pingendi », qui prétendait tirer d’elle ses principes, et tenir de ce fait d’elle une rigueur justifiant que ses praticiens ne fussent plus tenu pour de simples travailleurs manuels — en même temps que d’aucuns suggéraient de reconnaître en elle « la cinquième science du quadrivium » [23]. On rappellera que c’est dans ces Paralipomena ad Vitelionem avec lesquels il ouvre la voie de l’optique moderne, que Kepler révéla l’existence de ce qu’on a depuis nommé l’image rétinienne, en même temps que les conditions de production de celle-ci dans un œil dont il fut le premier à montrer qu’il fonctionnait sur le modèle de la chambre noire décrite et dessinée sinon réalisée par Léonard [24], mais mise au point à la fin semble-t-il du siècle précédent [25] en conformité avec la méthode inventée par Brunelleschi à l’orée du Quattrocento, et qui deviendrait d’un usage courant chez les védutistes du XVIIIe.

Arts, sciences et technologies apparaissent ainsi avoir été inextricablement liés au moment même où s’est jouée leur identité, lors de cette Renaissance qui sur ce registre encore, mérite pleinement de se voir reconnaître la fonction matricielle que lui attribue Nietzsche.

On sait que Piero della Francesca (cca 1415-1492), dont le De perspectiva pingendi, rédigé vers 1480, constitue le premier traité de perspective illustré de figures géométriques rigoureuses, fut sur ses vieux jours conduits par la cécité à délaisser la peinture pour ne plus se consacrer qu’aux mathématiques. Ainsi composa-t-il un Trattato dell’abaco, et un De quinque corporibus regularibus que son disciple Luca Paccioli (cca 1445-1517), qui fut l’un des grands mathématiciens de son temps [26], mit largement à contribution pour son propre De Divina Proportione, publié à Venise en 1509, et dans lequel les figures des fameux solides réguliers chers à Platon furent dessinées par son ami Léonard de Vinci. Dont l’un des premiers visiteurs, lors du séjour qu’il fit à Venise, fut un éminent anatomiste de l’université de Padoue, qui espérait pouvoir compléter ses connaissances auprès de celui dont les planches faisaient l’admiration des spécialistes, non moins qu’avaient pu faire scandale les conditions dans lesquelles l’auteur de la Joconde les avait réalisées.

Le cas Léonard

Le cas de Léonard revêt un intérêt tout particulier pour la question qui nous intéresse aujourd’hui.

Aux yeux de ceux que nous appelons aujourd’hui les Maniéristes, ces peintres du début du XVIe qui firent de lui et de son grand rival Michel-Ange leurs maîtres et inspirateurs, Léonard est avant tout l’inventeur d’un sfumato où ils veulent voir l’instrument suprême de cette grâce devenue pour eux le nec plus ultra de l’art.

Mais pour Léonard, le sfumato visait au premier chef à éviter un risque très précisément analysé dans son De pictura par Alberti, l’un des rares parmi ses contemporains dont l’auteur de la Joconde ait possédé quelques ouvrages, à en croire l’inventaire de sa bibliothèque.

Au paragraphe 31 du livre II, Alberti invitait le peintre à « veiller tout spécialement à ce que [la] circonscription soit faite de lignes le plus ténues possible, et qui échappent à la vue » [27] : car, expliquait-il, « la circonscription n’est […] rien d’autre que le marquage des contours qui, s’il était effectué au moyen d’une ligne très visible, ne montrerait pas dans la peinture les bordures des surfaces mais des sortes de fissures » [28] — « rimulæ aliquæ apparebunt » dit la version latine, l’originale italienne parlant plus crûment de paraître « essere […] fessura » [29], être une fissure. C’est que pour Alberti, la beauté réside dans ce qu’il nomme d’un terme emprunté à Cicéron, concinnitas, savoir cette parfaite unité du tout qui procède d’une exacte convenance — métrique, symbolique, fonctionnelle, etc., et donc non réductible à la simple proportion, trop étroitement mathématique - des éléments les uns par rapport aux autres et chacun par rapport à l’ensemble, convenance de laquelle celui-ci (qui sans cela serait un tas plutôt qu’un tout pour user d’une distinction kantienne), tire sa beauté : « la beauté est l’harmonie [concinnitas], réglée par une proportion déterminée, qui règne entre l’ensemble des parties du tout auquel elles appartiennent, à telle enseigne que rien ne puisse être ajouté, retranché ou changé sans le rendre moins digne d’approbation » [30] - écrit-il dans le De re aedificatoria. La fessura qu’introduirait entre les différents plans d’un visage de portrait une circonscription usant d’un trait trop appuyé, en hypothéquerait tout à la fois l’unité et la beauté, comme le font les rides d’un visage de vieille femme, pour reprendre un exemple d’Alberti. Qui récuse moins ce qu’un tel contour peut avoir de disgracieux, que ce qu’il a de fallacieux, dans la mesure où il introduit la discontinuité là où le réel, qui se déploie dans un espace fondamentalement un, est par là même fondamentalement aussi continuum. Le sfumato, qui permet de passer insensiblement d’un plan à un autre du visage du portrait, et d’une figure à une autre du tableau, ne fait pas qu’obvier avec une élégance rare au risque de la fessura : il apporte au problème posé par Alberti une solution d’une impeccable rigueur, dont la qualité pour ainsi dire ontologique et métaphysique échappera complètement à ses utilisateurs maniéristes. Qu’on songe à Vasari stigmatisant la « maniera secca e cruda e tagliente »31 de ceux qu’il appelle « i secondi » [31], les peintres du Deuxième Style (les Piero, Castagno, Botticelli, Mantegna, et consorts), tous adeptes d’un dessin dont le trait trop marqué confine à la fessura, et à cet égard encore imparfaitement émancipés d’une « maniera greca » se caractérisant entre autres par sa propension à entourer ses figures d’un cerne noir plus ou moins épais. Et reconnaissant au contraire à Léonard, dans le célèbre Proemio de la troisième partie des Vite, celui « qui inaugura ce Troisième Style » [32] qu’il propose à son lecteur « d’appeler moderne » [33], et dont il écrit : « audace et bravoure du dessin, art de reproduire avec une extrême finesse les moindres détails de la nature, bonne règle, ordre meilleur, proportions justes, dessin parfait, grâce divine. Dans un foisonnement d’exemples et avec une grande profondeur, il sut véritablement donner à ses figures mouvement et souffle. » [34] À quoi avaient échoué i segondi : ceux-ci en effet, « pour se surpasser eux-mêmes, […] s’épuisaient dans des problèmes artistiques insolubles, surtout ceux des raccourcis et des angles de vue déplaisants, pénibles à regarder. La plupart de leurs œuvres étaient certes bien dessinées, sans erreur [35] ; mais il manquait une aisance qui ne s’y trouva jamais, un moelleux dans le fondu des coloris » [36] qui n’apparut qu’ensuite, et leur « rendu de la musculature ne […] manifestait pas cette facilité faite de grâce et de délicatesse qui apparaît entre le vu et le non-vu et que l’on retrouve dans la chair vivante. » [37] Car, dit Vasari, « il leur manquait encore une certaine liberté qui, sans être entravée par la règle [38], ne devait pas la transgresser et ne devait pas entraîner de confusion, ni compromettre l’ordre. » [39]

Perspective géométrique et perspective aérienne

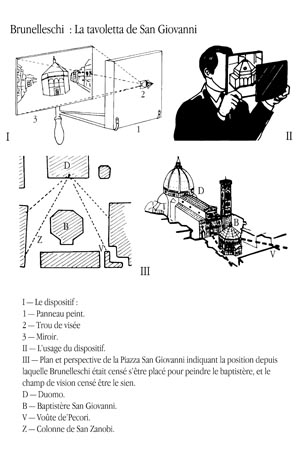

Dès la génération maniériste, on a fait gloire à Léonard d’avoir inventé ce que la tradition a consacré sous le nom par lui proposé [40] de « perspective aérienne », à laquelle elle reconnaissait pour principal mérite de substituer une approche qualitative des problèmes de la vue de la vision à l’approche quantitative et excessivement rigoureuse qu’en proposait la perspective géométrique : celle-ci n’avait-elle pas été définie par Antonio Manetti, le premier biographe de son inventeur Brunelleschi comme, « quella scienza che è, in effetto, porre bene e con ragione [41] le diminuzioni ed acrescimenti che appaiono agli occhi degli uomini delle cose di lungi e da presso : casamenti, piani e montagne e paesi d’ogni ragione [42] » [43], « cette science de la vision qui consiste à rendre avec exactitude et rationnellement la diminution ou l’agrandissement des choses qui résulte pour l’œil humain de leur éloignement ou de leur proximité : maisons, plaines, montagnes, paysages de toute espèce […] » [44] — dit la traduction française, qui gomme fâcheusement la forte connotation mathématique que comporte l’italien « ragione » : si maints hôtel de ville italiens portent le nom de « palazzo della ragione », c’est parce qu’ils abritaient les ragionieri de la commune, ces comptables chargés d’évaluer les taxes, d’en assurer la perception et d’en tenir les comptes, ces taxes qui furent si essentielles aux premières formes modernes de république que constituèrent les communes italiennes, au tournant du deuxième millénaire. La ragione, c’est d’abord le rapport mathématique, que nous notons a/b. Et la perspective géométrique, telle du moins qu’elle est définie par Manetti, apparaît au premier chef comme la technique de figuration permettant de donner une représentation rigoureuse de tout objet comportant des rapports, au sens mathématique de l’épithète.

La perspective aérienne, qui entend prendre en compte l’incidence que peut avoir sur la taille apparente des objets distants leur couleur, et la qualité de l’atmosphère que traversent les rayons lumineux, peut paraître signer la revanche du qualitatif sur le quantitatif, et du subjectif sur l’objectif et le mathématisable. « À distance égale, l’objet apparaîtra avec une visibilité plus ou moins grande selon qu’est plus ou moins limpide l’atmosphère qui s’interpose entre l’oeil et lui » [45] — observe ainsi Léonard, qui note pareillement que si « parmi les choses de grandeur et de couleur identiques, la plus lointaine semblera plus claire et moins volumineuse » [46], « entre des choses de même dimension situées à égale distance de l’oeil, la plus blanche semblera plus grande » [47], ce qui est en contradiction avec l’adage perspectif cité par lui en plusieurs endroits, suivant lequel « parmi les choses d’égales grandeurs, la plus éloignée paraîtra plus petite. » [48]

Mais il note aussi ceci : « si en peignant tu veux figurer l’un plus loin que l’autre, tu devras faire l’air un peu dense. Tu sais que vues à travers un air d’uniforme densité, les choses les plus lointaines telles les montagnes, en raison de la grande quantité d’atmosphère interposée entre ton oeil et elles, te sembleront azurées, presque de la couleur de l’atmosphère quand le soleil est à l’orient. Tu donneras donc sa couleur naturelle à l’édifice le plus rapproché au-dessus du mur ; et le plus distant sera moins profilé et plus azuré ; et tel autre que tu voudras montrer au double de distance, fais-le d’un bleu deux fois plus profond ; et celui dont tu veux qu’il semble cinq fois plus loin, cinq fois aussi bleu. Il résulte de cette règle que parmi les édifices qui, au-dessus d’une ligne donnée, semblent de même dimension, on distinguera nettement lesquels sont plus éloignés et plus grands que les autres. » [49]

« Deux fois plus bleu », « cinq fois plus bleu », « cette règle » : l’objectif, ici, n’est manifestement pas de réduire la part du quantitatif au profit d’on ne sait quel qualitatif, mais bien au contraire d’étendre le champ du mesurable. Il ne s’agit nullement de promouvoir on ne sait quel coup d’oeil et de main, qu’on pourrait acquérir avec le temps et par simple habitude, au détriment d’un savoir véritable, suivant « l’erreur de ceux qui pratiquent la peinture sans science » [50] : « Ceux qui sont férus de pratique sans posséder la science, sont comme le pilote qui s’embarquerait sans timon ni boussole, et ne saurait jamais avec certitude où il va. La pratique doit toujours être basée sur une solide connaissance de la théorie, à qui la perspective sert de guide et de porte ; et sans elle rien ne peut être bien fait, en aucun genre de peinture. » [51] L’évocation, ici, du nécessaire timon fait irrésistiblement penser à la célèbre formule léonardienne suivant laquelle « la perspective est la bride et le timon de la peinture. » [52]

La science divine de la peinture

Dans ce qu’il a nommé la « perspective aérienne », Léonard ne cherche pas une alternative à la perspective géométrique, mais bien plutôt l’indispensable complément de celle-ci, qui, couplé à elle, permettra à la peinture d’être réellement la « science divine » qu’il entend en faire, suivant une expression qu’on aurait grand tort de juger ne relever que d’une pure hyperbole : « […] la science divine de la peinture traite des oeuvres de l’homme comme de Dieu, selon les limites de leurs surfaces, c’est-à-dire les contours terminaux des corps ; ce qui lui permet de prescrire au sculpteur la perfection de ses statues ; par son fondement, qui est le dessin, elle enseigne à l’architecte de faire en sorte que son édifice soit agréable à l’oeil ; de même pour les potiers de toute espèce, pour les orfèvres, tisserands, brodeurs ; elle a inventé les caractères pour s’exprimer en différentes langues, elle a donné les chiffres aux aritméticiens a appris aux géomètres le tracé des figures, et instruit opticiens, astronomes, dessinateurs de machines et ingénieurs. » [53]

Il n’est pas inutile de rappeler ici que l’italien « disegno » désigne à la fois le dessin du dessinateur, et le dessein qu’on ne qualifiera pas de « noir » en raison de sa couleur : on ne peut sinon comprendre pourquoi Florence, lorsqu’à l’instigation de Cosme Ier et sous la houlette de Vasari, elle décida de se doter d’une institution destinée à pourvoir à l’instruction des aspirants peintres, sculpteurs et architectes, jusque-là réduit à une formation sur le tas, dans les botteghe et sur les chantiers, la baptisa « Accademia del Disegno ». Les « Belli Arti » vinrent après. L’Accademia del Disegno — et comment, dans la très platonicienne Florence, eût-elle sans cela pu reprendre le nom que Platon avait donné à son école, à l’entrée de laquelle il avait fait graver la célèbre défense « Que nul n’entre ici s’il n’est géomètre ! » ? — dispensait aux futurs peintres, sculpteurs et architectes les connaissances qui leur étaient nécessaires pour pourvoir former un dessein susceptible de se concrétiser en dessin. Un programme a priori conforme aux vues de Léonard, qui écrit dans ses Carnets : « Le peintre est maître de toute sorte de gens et de toute chose. Si le peintre veut voir des beautés capables de lui inspirer l’amour, il a la faculté de les créer, et s’il veut voir des choses monstrueuses qui font peur, ou bouffonnes pour faire rire ou encore propres à inspirer la pitié, il est leur maître et dieu ; et s’il veut créer des paysages, des déserts, des lieux d ombre et de frais pendant les chaleurs, il les représente ; et de même des lieux chauds par mauvais temps. S’il veut des vallées, s’il veut des hautes cimes de montagnes découvrir de grandes étendues, et s’il veut ensuite voir l’horizon de la mer, il en a la puissance. Et si du fond des vallées il veut apercevoir de hautes montagnes, ou des hautes montagnes les vallées basses ou les côtes, ce qu’il y a dans l’univers par essence, présence ou fiction il l’a, dans l’esprit d’abord, puis dans les mains. Et celles-ci ont une telle vertu qu’elles engendrent à un moment donné une harmonie de proportions embrassée par le regard comme la réalité même. » [54]

Léonard s’exprime ici en bon disciple d’Alberti, qui écrivait dans son De pictura que « la peinture n’est point indigne que nous lui consacrions tout notre travail et notre application [parce] qu’elle a en elle une force toute divine qui non seulement, comme on le dit de l’amitié, permet à la peinture de rendre présent les absents, mais encore de faire surgir après de longs siècles des morts aux yeux des vivants. » [55] C’est parce que la peinture peut, grâce au disegno, revendiquer le titre de « science divine », que Léonard peut aussi s’autoriser à présenter comme plus propres à instruire que le spectacle direct de la réalité les planches de ses Quaderni d’anatomia, auxquels il consacre à partir de 1487 une grande partie de son activité, dans ce qu’on aurait grand tort de ne considérer que comme relevant du parergon : anticipant l’intuition nietzschéenne suivant laquelle il n’est rien de plus profond que la peau, Léonard considère que le peintre ne pourra réussir à rendre le modelé d’un visage ou d’un membre que s’il connaît avec une parfaite exactitude l’anatomie et la physiologie des os et des muscles que leur peau recouvre.

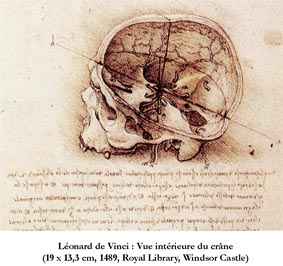

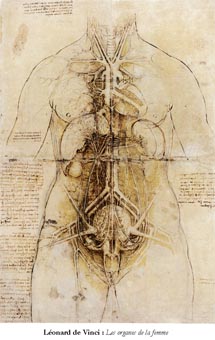

Le peintre doit en savoir au moins autant que le médecin sur le corps s’il veut représenter correctement celui-ci. Aussi Léonard peut-il écrire, comparant les mérites respectifs de ses dessins et de ce qu’ailleurs il nomme « l’anatomie naturelle » [56], expression qui ne peut pas ne pas faire songer à celle de « perspectiva naturalis » : « Tu prétends qu’il vaut mieux voir pratiquer l’anatomie que regarder mes dessins : tu aurais raison si l’on pouvait voir tous les détails que mes dessins présentent en une seule figure, où, avec tout ton talent, tu ne verras et ne connaîtras que quelques veines. Pour en acquérir une connaissance juste et complète, j’ai disséqué plus de dix cadavres, en détruisant tous les autres éléments, en enlevant jusqu’aux plus petites particules de la chair qui entourait ces veines, sans autre saignement que celui, tout imperceptible, des veines capillaires. Un seul cadavre ne durait pas assez longtemps ; il fallait procéder avec plusieurs, par degrés, pour arriver à une connaissance complète. Ce que j’ai fait deux fois, pour vérifier les différences. » [57] Ainsi le très beau dessin de crâne des manuscrits Windsor [58], daté de 1489, présente-t-il, fin comme l’observe Arasse, « une “image fabriquée” où la base du crâne est vue selon un angle plus aigu que les os de la face » [59] : Léonard a fusionné en une représentation unique, plus percutante et pour ainsi dire « vraie » qu’une perspective orthodoxe, des aspects du crâne vus sous des angles différents — dans une représentation synthétique qui peut philosophiquement annoncer certaines recherches cubistes : qu’on songe aux billards [60] de Braque, par exemple. Dans la célèbre planche des mêmes manuscrits Windsor représentant Les Organes de la femme [61], qui est de vingt ans postérieure, Léonard vise au même résultat en utilisant concurremment des techniques fort diverses — dessin, lavis, coupe, transparence, etc. — pour faire voir simultanément dans une même image les contours et le modelé d’un ensemble de viscères que « l’anatomie naturelle » ne permettrait de découvrir que successivement, et au prix de la destruction des plus superficiels d’entre eux. À l’évidence, Léonard anticipe dans cette planche les percées les plus contemporaines de l’imagerie médicale, qui n’a réussi que depuis peu à visualiser le coït, dont les Quaderni proposent au moins une représentation remarquable [62].

Mais les Quaderni, comme l’ensemble des feuillets désignés sous le titre de « Carnets », ne seront guère connus — et encore par quelques spécialistes, les techniques d’impression ne permettant guère leur diffusion avant une époque récente ! — qu’un bon siècle après la mort de Léonard, admiré d’abord pour ses peintures dont le sfumato est vu avant tout comme l’instrument de la grâce. Et dont on a fâcheusement oublié la devise, gravée au linteau de l’entrée de sa dernière résidence, le manoir de Cloux, aujourd’hui Clos-Lucé, « Ostinato rigore », et la façon dont, paraphrasant Platon, il note dans ses Carnets : « Que nul ne lise dans mes principes qui n’est pas mathématicien » [63].

Fermare uno punto…

Dans ce qui, n’en déplaise à Chastel et Klein, doit s’interpréter moins comme « l’apologie de la perspective » [64], que comme une Vanité de celle-ci, le Holbein des Ambassadeurs [65] adresse un magistral et ironique démenti à Alberti, et à ce que j’ai appelé l’optimisme optique du Quattrocento.

« Dove a me paia, fermo uno punto » [66] —proclamait avec un orgueilleux optimisme Alberti dans la version originale italienne de son De pictura, parlant de ce que nous nommons aujourd’hui le « point de fuite », projection sur le plan du tableau du point de vue, où s’origine sur la pupille du spectateur le cône ou la pyramide visuelle dont le tableau perspectif est la section : « là où il me plaît, j’arrête un point ».

« Et où te paraîtra-t-il devoir ici fixer le point ? » — semble lui répondre, narquois, le Holbein des Ambassadeurs, peints à deux ans près un siècle exactement après le De pictura, en 1533 ?

Le spectateur placé dans l’axe du tableau y reconnaîtra un portrait d’apparat, dont peut-être il s’étonnera que la place d’honneur soit occupée, au centre, par un dressoir sur lequel Holbein a figuré, outre quatre livres, une flûte de Pan et un superbe luth vu dans un raccourci virtuose, toute une série d’instruments scientifiques : un globe céleste, une horloge du berger, cylindrique, et un cadran multiple, en forme de double pyramide tronquée, encadrant sur l’étagère supérieure un clinomètre de cuivre, pour mesurer l’angle des rayons solaires, avec pour compléter le tout, sur la droite, un complexe torquetum — et sur l’étagère inférieure, un globe terrestre voisinant avec une équerre et un compas. Que viennent-ils donc faire entre les portraits de Jean de Dinteville et Georges de Selves, représentés dans le vêtement d’apparat qui conviennent aux ambassadeurs civils et ecclésiastiques de François Ier à la cour d’Henri VIII ?

Le spectateur ne remarquera qu’ensuite l’étrange tache ocre-brune biffant obliquement de ses coulures irrégulièrement distribuées, au pied du dressoir, les strictes géométries polychromes du pavement cosmatesque. Quelque visiteur imprudent, ou Holbein lui-même, aurait-il malencontreusement griffé la couche picturale encore fraîche ? Mais que, se déplaçant sur la droite du tableau comme l’imposait son emplacement dans la salle de réception du château de Polisy, le spectateur y jette un dernier coup d’oeil, obliquement et de bas en haut, et la biffure indéchiffrable de face se révélera être l’image impeccablement dessinée et colorée, mais en anamorphose, d’un crâne. Qui surgira du magma informe de couleur auxquelles se trouvera réduit, depuis ce second point de vue, le reste du tableau : les deux ambassadeurs qui lui donnent son titre, comme le dressoir où s’exhib[ai]ent orgueilleusement entre eux les plus rares et précieux des instruments du savoir, significativement placés en surplomb du crâne anamorphotique… Ces instruments dont Baltrusaïtis a montré [67] qu’on pouvait quasiment tous les trouver mentionnés, comme le luth, dans les traités techniques de perspective en vogue à l’époque, leurs formes complexes en faisant des motifs parfaitement propres à exalter la virtuosité du perspecteur.

Et certes, dans Les Ambassadeurs, Holbein se montre un perspecteur virtuose. Mais la perspective dont il joue avec une éblouissante maestria n’est plus celle de Brunelleschi, pour qui « l’artiste […] / voit, s’il n’a pas de ces faux jugements, / ce que cèle Nature en-dessous son manteau. » [68] Elle est plutôt celle dont Corneille Agrippa de Nettesheim attend qu’elle « enseigne les raisons des fausses apparences qui se présentent à l’oeil » [69], comme il écrit dans sa Déclamation sur l’incertitude, vanité et abus des Sciences et des Arts et sur l’excellence du verbe de Dieu, dont Balrusaïtis cite fort opportunément, dans son grand texte sur Les Ambassadeurs, cette étonnante diatribe : « Ce que nous pensons être science n’est qu’erreur et fausseté. Les Arithméticiens et Géomètriens nombrent et mesurent toutes choses, mais l’âme, pour leur regard demeure sans nombre ni mesure. Les Musiciens traitent des sons et des chants, cependant n’entendent les dissonances qui sont dans leurs esprits. Les Astrologues recherchent les astres et découvrent par les cieux et présument de deviner ce qu’il advient parmi le monde à autrui, mais ne se donnent garde de ce qui est près d’eux et leur est présent chaque jour. Les Cosmimètres ont la connaissance des terres et des mers, enseignent les termes et limites de chaque pays et toutefois ils ne rendent pourtant l’homme meilleur ni plus sage… Celui qui a appris toutes choses et n’a appris que celles-ci, en vain a appris tout ce qu’il a appris. Car en parole de Dieu est la voie, la règle, le but et le blanc où il faut viser, à qui ne veut errer, ainsi désire atteindre la vérité. Toutes les autres sciences sont sujettes au temps et à l’oblivion et périssables : car toutes ces sciences et arts périront et autres viendront en usage… Seule la science divine n’a point de fin et elle comprend toutes choses. C’est Jésus Christ, la parole et le fils de Dieu le Père et la sapience déifiante, vrai précepteur fait homme tel que nous sommes, afin de nous rendre enfants de Dieu ainsi qu’il est, lequel est béni en tous siècles » [70].

Dans l’angle supérieur gauche des Ambassadeurs, Holbein a placé un crucifix, représenté en un raccourci latéral gauche non moins virtuose que l’anamorphose du crâne en lévitation au-dessus du plancher dont le pavement cosmatesque offre lui aussi matière à un morceau de bravoure perspectif.

Quoique placé à l’endroit où le système de lecture dominant en Occident depuis l’abandon du boustrophédon [71] fait que nous avons l’habitude de commencer la lecture d’une page, ce crucifix passe pourtant à ce point inaperçu que nombre des ouvrages où figure le tableau en donne une reproduction tronquée à cet endroit : « Jésus Christ, la parole et le fils de Dieu le Père et la sapience déifiante, vrai précepteur fait homme tel que nous sommes, afin de nous rendre enfants de Dieu ainsi qu’il est, » n’est décidément pas ce qui saute le plus immédiatement à nos yeux pécheurs, dans le dispositif optique imaginé par Holbein, face auquel on ne peut pas, sous ce rapport, ne pas songer au « Heureux ceux qui croiront sans avoir vu » [72] que le Christ lance à Thomas lors de sa seconde apparition après la Résurrection, en écho au scepticisme dont avait fait preuve l’apôtre lorsque les autres disciples lui avaient rapporté Sa première apparition, lors de laquelle il était absent : « Si je ne vois à ses mains la marque des clous, si je ne mets le doigt dans la marque des clous et si je ne mets la main dans son côté, je ne croirai pas. » [73]…

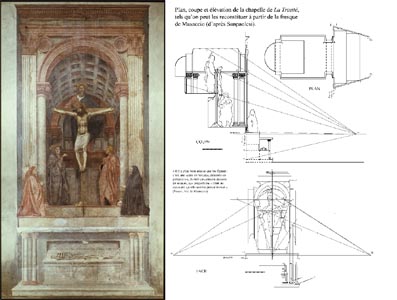

La perspective à peine inventée par son aîné et ami Brunelleschi avait permis à Masaccio, dans La Trinité [74], de concevoir un point de vue pour ainsi dire synoptique, dans la mesure où il constituait le commun sommet des deux pyramides visuelles ajointées de part et d’autre de la ligne de terre : celle de la chapelle feinte, dont la « voûte en berceau, dessinée en perspective, divisée en caissons décorés de rosaces, aux proportions diminuant si bien en raccourci qu’elle semble percer le mur » [75], suivant les célèbres paroles de Vasari, abritait la Trinité éponyme, dont le Père soutenait la croix du Fils, qu’encadraient Marie et Jean, entre le couple des donateurs agenouillés en prière à l’extérieur ; et celle de l’autel non moins feint que la chapelle, mais lui projeté en deçà et non au-delà du mur du collatéral, dont la pierre couvrait un sarcophage au-dessus d’un squelette surmonté par l’inscription « IO FV G[I]A QVEL CHE VOI S[I]ETE E QVEL CHI SOI VOI A[N]CO SARETE », « Je fus naguère ce que vous êtes, et ce que je suis, vous le serez ». C’est en un sens la même leçon que dispense Holbein dans Les Ambassadeurs, où cependant l’absence de point de vue synoptique, substituée qu’il est de manière proprement diabolique [76] par deux points de vues parfaitement inconciliables, lui donne une portée tout autre, la promesse d’une mort inéluctable face à laquelle ne tient aucun de nos savoirs humains l’emportant sur l’espérance de la Résurrection, qu’autorisait la réversibilité conférée à la maxime masaccienne par le dispositif optique où elle s’insérait. On ne peut pas, face aux Ambassadeurs de Holbein, ne pas penser à Pascal :

« Si on est trop jeune on ne juge pas bien, trop vieil de même.

Si on n’y songe pas assez, si on y songe trop, on s’entête et on s’en coiffe.

Si on considère son ouvrage incontinent après l’avoir fait on en est encore tout prévenu, si trop longtemps après on (n’)y entre plus.

Ainsi les tableaux vus de trop loin et de trop prés. Et il n’y a qu’un point indivisible qui soit le véritable lieu.

Les autres sont trop près, trop loin, trop haut ou trop bas. La perspective l’assigne dans l’art de la peinture, mais dans la vérité et dans la morale qui l’assignera ? » [77]

Moins optimiste que l’auteur des Pensées, Holbein doutait à l’évidence, un siècle avant lui, dans ses Ambassadeurs, de la capacité de la perspective à assigner dans l’art de la peinture le « véritable lieu ». Et il en allait de même, à l’époque de Pascal, pour Charles Le Brun, résolument hostile aux exigences de rigueur de l’ombrageux perspecteur qu’était son collègue Abraham Bosse, le professeur de perspective de l’École royale de Peinture et Sculpture de Paris, héritière dans la capitale française de la florentine Accademia del Disegno.

Mais le basculement à la faveur duquel l’optimisme optique des perspecteurs italiens du Quattrocento — pour lesquels ce que nous distinguons sous le nom d’arts, de sciences et de technologies s’articulent en un tout harmonieux, l’espace perspectif préparant la voie à celui de la physique mathématique, comme l’a justement montré Panofsky [78] — le cède au scepticisme perspectif des Maniéristes, l’ironie grinçante des Ambassadeurs ayant à cet égard valeur d’emblème, n’est sans doute pas un unicum.

À leur façon, les Impressionnistes, quand ils se réclament de Chevreul contre la peinture académique, renouvellent et prolongent le geste de Brunelleschi qui en tirant la perspectiva artificialis de la perspectiva naturalis, ouvrait la voie au rêve léonardien d’une « science divine de la peinture ». Et plus près de nous, on pourrait penser à un Felice Varini, au Giuseppe Penone de Rovesciare propri occhi (1970), autoportrait photographique avec des lentilles de contact réfléchissantes, dont le caractère inquiétant offre à sa manière un commentaire grinçant de l’oeil miroir vanté par Socrate à Alcibiade [79]. Ou aux Upside-Down Goggles (Lunettes à vision inversée, 1994-2004) de Carsten Höller [80], manifestes héritières du singulier dispositif catoptrique imaginé par Brunelleschi pour la première des deux tavolette l’une et l’autre aujourd’hui perdues où il expérimenta la perspective [81].

À l’évidence, arts, sciences et technologies n’ont pas fini d’épuiser le champ de relations que leur a ouvert la Renaissance, en même temps qu’elle les mettait au monde.