LE « RAPPORT » CINQ ANS APRÈS

Les deux éditions qui ont été faites du rapport que j’avais rédigé en octobre 1979 sur le projet du Musée de la Villette sont épuisées depuis longtemps. Ce texte étant souvent demandé par les nombreux partenaires qui, de près ou de loin, travaillent en liaison avec nous, une réédition a été prévue dans la collection des « études » du Musée. Toutefois, au lieu de le publier tel quel, il a paru intéressant d’y ajouter un commentaire sur l’évolution du projet depuis cinq ans. Ce commentaire est volontairement concis : le projet n’est pas terminé, même si le parcours de la « dernière ligne droite » est maintenant entamé. Le moment n’est pas encore venu de faire une étude historique de ce grand projet, étude qui sera sûrement nécessaire un jour, compte tenu de son caractère novateur et de sa complexité.

La préface du Rapport montre clairement que tous les « acteurs » de 1979, les membres du Comité consultatif et aussi ceux de la « Mission du Musée », avaient pleine conscience de l’ambition du projet. La suite de l’histoire a bien montré que nous ne nous trompions pas, mais que peut-être nous avions sous-estimé les difficultés rencontrées, moins sur le « contenu » du projet lui-même (ces difficultés-là avaient été bien soulignées), que sur son environnement : le bâtiment d’abord, dont la complexité n’est apparue que progressivement, le contexte socio-économique ensuite, qu’il a fallu intégrer dans le projet tout en subissant les contrecoups.

Malgré tout, l’impression qui domine à la relecture du « Rapport » est que finalement, les objectifs, le contenu et les fonctions du Musée ont été remarquablement maintenus. Seules quelques inflexions nouvelles, que je soulignerai, et des fonctions supplémentaires, sont apparues nécessaires en raison de l’évolution des techniques de communication depuis cinq ans. Pour l’essentiel, le projet est resté le même, à travers bouleversements politiques qui sont intervenus depuis 1979, à travers les changements de ses responsables aussi : entre le hasard - l’existence du projet abandonné des abattoirs de La Villette - et la nécessité - celle de rattraper le retard pris par notre pays dans un domaine essentiel – c’est donc la nécessité, reconnue et soutenue par une volonté politique continue qui l’a emporté et qui a permis que soit maintenu, contre vents et marées, le cap défini il y a cinq ans.

LE PROBLÈME DU NOM

J’avais bien souligné dans le texte de 1979 la nécessité de trouver une autre appellation que celle du « Musée », et ceci pour deux raisons :

– Ce mot ne couvre pas la complexité et la variété des fonctions remplies par l’établissement, qui ne se contentera pas, bien entendu de présenter des expositions ;

– d’autre part, ce mot a en France une connotation passéiste qui ne reflétera pas du tout le caractère moderne et tourné vers l’avant du projet.

Faute de proposition réellement convaincante, j’avais distingué entre le « Centre », qui désignait l’ensemble de l’établissement et ses diverses activités, et le « Musée », qui désignait plus spécialement l’exposition permanente. Nous sommes maintenant assez près de trouver une alternative satisfaisante.

À la suite d’un concours interne à l’établissement Public du Parc de La Villette, la dénomination « Cité des sciences et de l’industrie » a émergé comme une alternative relativement satisfaisante. Une étude de public réalisée extérieurement et actuellement en cours permettra peut-être de trouver une dénomination complémentaire plus frappante pour l’esprit du public.

D’autre part, « La Villette » a commencé à s’imposer pour désigner un ensemble culturel unique en France, qui rassemble de façon originale et novatrice les sciences et les techniques, les arts plastiques et la musique.

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET

Disons d’abord que les objectifs du projet n’ont pas changé. Deux nuances seulement apparaissent par rapport à la présentation que nous en faisons maintenant :

– Nous mettons l’accent encore davantage sur la nécessité de toucher de diverses manières tous les publics. Ceci est dû principalement à l’ampleur de la tâche de modernisation des esprits, dont le caractère prioritaire est maintenant compris.

– D’autre part, la place de l’industrie dans le projet est marquée encore davantage, et de façon plus structurée. En plus de l’exposition permanente, où l’industrie est très présente à l’intérieur des ensembles fonctionnels, et des expositions temporaires dont une proportion importante est réalisée en partenariat avec des entreprises, des espaces spécifiques ont été définis qui n’existaient pas – du moins explicitement- dans le projet de 1979.

Après mon retour à la direction du projet, en novembre 1983, beaucoup d’interlocuteurs m’ont pressé de définir une espèce de « grille de lecture » du Musée, dont les finalités et les « messages » n’apparaissaient pas clairement, en raison de la complexité qu’il avait acquis au cours du temps. Autrement dit, face à la diversité, de plus en plus perceptible des activités, face au foisonnement des « thèmes » de l’exposition permanente, une certaine unité dans les idées directrices était devenue nécessaire.

On sait qu’un musée, comme toute création culturelle, est œuvre personnelle, qui reflète d’abord l’esprit de ceux qui l’ont créé. Au risque donc de paraître arbitraire mais avec le souci de choisir des directions acceptables par le plus grand nombre, j’ai choisi trois orientations, qui sont logiquement liées et qui traduisent assez fidèlement, il me semble, les objectifs de la Cité des sciences et de l’industrie :

– L’aventure humaine, à laquelle la Science et l’industrie ont contribué de façon décisive et qui concerne absolument tout le monde, car chacun y contribue à sa manière, quelle que soit sa place dans la société. Cette « aventure humaine », que raconte le Musée, touche donc directement tous les visiteurs.

– Le risque, inhérent à toute aventure, vis-à-vis duquel nous devons faire preuve de lucidité et de responsabilité.

– La transition de la troisième révolution industrielle à laquelle nous devons nous préparer en comprenant bien les enjeux, les contraintes et les conséquences, et en acquérant la souplesse d’esprit nécessaire pour faire face aux changements que nous vivons nécessairement dans les prochaines décennies.

Pour le reste, on peut dire que la Cité des sciences et de l’industrie, créée cinquante après le Palais de la découverte, projet novateur en 1936, représente à son tour quelque chose de tout à fait neuf, le prototype d’une autre génération de « musées ». Elle tient son originalité, déjà soulignée dans le Rapport, de trois caractéristiques essentielles :

a) On s’efforce de ne pas séparer la présentation des sciences et des techniques de leurs conséquences socio-économiques (d’où l’importance d’une présentation des sciences humaines, sur laquelle je reviendrai). On ne fait pas une présentation triomphaliste des résultats de la technologie, mais on démontre au contraire de façon critique – au sens neutre du mot - les ambivalences du progrès.

b) La Cité prend en compte aussi complètement que possible, malgré des contraintes budgétaires inévitables, la révolution survenue depuis dix ans dans les techniques audio-visuelles et informatiques.

c) Enfin, c’est la première fois qu’on rassemble en un même lieu des moyens de communication aussi divers, ce qui devrait nous permettre de toucher d’une manière ou d’une autre, tous les visiteurs.

LA STRUCTURE DU PROJET

Le principal élément nouveau, par rapport à 1979, c’est le parti architectural qui était inconnu au moment du Rapport, même si j’avais bien présente à l’esprit la structure générale du bâtiment. Le projet d’Adrien Fainsilber, choisi en octobre 1980, avait me semble-t-il, sur ses concurrents, deux éléments de supériorité :

– Il n’essayait pas de dissimuler la structure existante, mais au contraire s’appuyait sur elle tout en la mettant en valeur ;

– Il avait, d’autre part, pleinement assimilé l’esprit du Rapport et s’était donc efforcé de la traduire le plus possible dans les structures architecturales.

Malgré cela, c’est la complexité du bâtiment qui, à partir de 1980, a dominé le contenu. Je crois que cette omniprésence architecturale sera particulièrement sensible au visiteur, comme à celui du Centre Georges Pompidou, mais par des voies sensiblement différentes. D’autres part, les délais considérables intervenus dans la construction (près de six ans après le début du projet ! …) ont pesé sur les réalisateurs du contenu, car les perspectives d’ouverture s’éloignant, l’urgence des choix et la nécessité d’un travail intensif en équipe ne sont apparues que tardivement.

Après le bâtiment, ce qui a changé le plus dans le projet c’est l’importance accrue donnée à la Médiathèque et à l’utilisation de la télématique, de l’audiovisuel, de l’informatique. Les responsables de ces secteurs ont choisi, et ils ont eu raison, un parti sensiblement plus ambitieux que celui que j’avais cru prudent d’adopter il y a cinq ans. Là où je pensais que La Villette pourrait éventuellement être connectée à une douzaine de points du territoire national, le réseau Télétel auquel est couplé le système SEVIL nous permet maintenant d’espérer être présents d’ici quelques années, dans trois millions de foyers oud d’établissements culturels. De même, le passage de la bibliothèque ou de la vidéothèque classique à une véritable Médiathèque, faisant largement appel au vidéodisque consultable de façon automatique et décentralisée, a été rendu possible par le progrès technique de ces dernières années. Enfin, une gestion technique centralisée à la fois du bâtiment et des expositions, dont l’expérience n’était qu’à ses débuts il y a cinq ans, est maintenant techniquement réalisable et financièrement avantageuse, dans la mesure où elle simplifiera la maintenance.

À l’intérieur des expositions, les enjeux informatiques, les produits audio-visuels interactifs peuvent maintenant être généralisés sans trop de difficultés, bien que leur entretien soit relativement compliqué et coûteux.

Si l’on laisse de côté pour le moment les espaces d’expositions sur lesquels je reviendrai, on trouve encore un certain nombre de changement qui représentent tous un accroissement fonctionnel, plutôt qu’une diminution par rapport aux idées de 1979. Mais ces choix plus ambitieux sont justifiés, car ils permettent de valoriser le bâtiment et les autres composants de la Cité. Citons les changements les plus importants :

- 1. Le centre international de conférences sera certainement très utilisé par nos partenaires extérieurs, car un tel centre, orienté vers les sciences et les techniques, fait grandement défaut à Paris. Il regroupe des salles de conférences qui étaient prévues mais dans un ensemble plus cohérent et plus facilement valorisable.

- 2. Les salles de découverte ont été étendues à la petite enfance, donnant ainsi naissance à ce que nous appelons l’Espace enfance.

- 3. En ce qui concerne la formation, le projet actuel, tout en conservant les orientations du Rapport, est plus ambitieux, car il inclut maintenant les « Classes Villette » qui s’intégreront dans le programme des classes de découverte du Ministère de l’éducation nationale, et permettront dans quelques années à quarante classes d’être présentes en permanence dans le Musée, avec une durée de rotation de deux semaines. D’autre part, la formation des animateurs – pour le Musée, mais aussi pour les centres du réseau national - constitue une mission renforcée.

- 4. Les moyens consacrés à l’industrie sont, comme je l’ai dit, accrus et davantage structurés. En plus des espaces d’exposition, nous prévoyons maintenant :

- une « Maison des industries », espace d’information de nature technique, économique et sociale sur les entreprises, où seront présents également les problèmes de carrière, de formation, de création d’entreprises ainsi que les événements industriels liés à l’actualité,

- un « Espace industrie » de 5000 m2 qui permettra de réaliser dans un lieu spécifique les « actions menées avec l’industrie et les grands établissements publics » qui avaient été proposées dans le Rapport.

- 5. Enfin la Géode, réalisation spectaculaire de la salle « Omnimax » prévue dans le Rapport, est à la fois une grande réussite architecturale, un « signal » pour la Cité et un moyen probablement très efficace d’attirer le grand public et les visiteurs du Parc vers le Musée lui-même.

L’EXPOSITION PERMANENTE

Ce que j’appelais « exposition quasi-permanente » dans le Rapport s’est trouvé réduit par la sage volonté du Gouvernement à un espace de 30 0002 situé sur trois travées dans la partie haute du bâtiment.

La proposition essentielle du Rapport a été conservée, celle d’abandonner la division disciplinaire, de partir au contraire des données concrètes connues du visiteur et d’utiliser des présentations intégrées, regroupant les aspects scientifiques, techniques et industriels.

De même, les trois niveaux de « lecture » du musée, les niveaux visuels, interactif et conceptuel, ont été maintenus, ainsi que la présence d’éléments « phares », c’est-à-dire d’éléments spectaculaires destinés à attirer et à frapper les visiteurs.

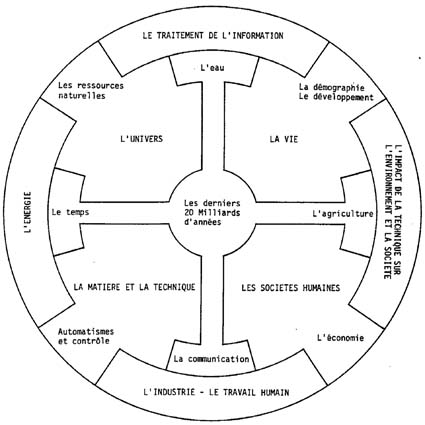

La différence essentielle tient à l’organisation générale. Le Rapport proposait une trentaine de thèmes. La nécessité s’était vite imposée à nous de regrouper ces thèmes en quatre grandes « sections » pour éviter un fourmillement dans lequel le visiteur aurait risqué de se perdre. À l’heure actuelle, si les thèmes – tels qu’ils avaient été conçus en 1979, et sur lesquels les équipes du musée ont travaillé jusqu’en 1983 – ont été plus ou moins abandonnés, la division en secteurs a été maintenue, leur contenu n’étant finalement pas tellement différente de ceux qui avaient été proposés dans le Rapport : « De la terre à l’univers » au lieu de « l’univers », « l’aventure de la vie » au lieu de « la vie », « la matière et le travail de l’homme » au lieu de « la matière et la technique », « langage et communication » au lieu des « sociétés humaines ».

Pour la réalisation, on a été amené à définir des « ensembles fonctionnels » qui ne recouvrent pas les thèmes prévus au départ mais qui, dans leur esprit n’en diffèrent pas tellement non plus. Il y en a au total vingt et un, ce qui représente exactement le même nombre que celui des thèmes retenus après la réduction de surface d’exposition permanente. La différence tient surtout au fait que le contenu des ensembles fonctionnels est encore plus multidisciplinaire que celui des anciens thèmes, et que les domaines correspondant sont encore plus proches des préoccupations du public.

L’évolution du projet a donc conduit à une véritable radicalisation du parti que j’avais adopté. Il faut reconnaître en effet, dans la liste des thèmes que j’avais suggérée à titre indicatif, plusieurs d’entre eux étaient encore très proches des disciplines traditionnelles. Je n’avais pas eu assez de temps pour réfléchir profondément au contenu des thèmes : en poursuivant mes réflexions, je serais presque certainement arrivé au système actuel, étant entendu que le choix des ensembles fonctionnels est nécessairement un peu arbitraire, car il est impossible d’être encyclopédique et que par ailleurs d’autres ensembles seront créés dans les années qui suivront l’ouverture car l’exposition « permanente » est, on doit l’espérer, destinée à évoluer.

Une heureuse révolution de l’exposition permanente a, d’autre part, conduit à intégrer davantage dans les présentations les préoccupations issues des sciences humaines, sans pour cela faire de cette présence un « gadget » qui ne respecterait pas leur problématique propre. Il s’agit en particulier de l’histoire, de l’ethnologie, de la psychologie, de l’économie et de la linguistique. Il n’est pas facile de concrétiser dans des éléments de présentation les résultats des sciences humaines. L’expérience dira si nous avons réussi. De toutes manières, c’est certainement l’un des aspects du Musée qui suscitera le plus de discussions et de controverses … !

Dans le chapitre sur la réalisation du Musée, j’avais préconisé l’utilisation d’une architecture intérieure modulaire, afin de donner de la souplesse aux expositions. Cette proposition a été traduite dans les faits d’une façon tout à fait remarquable, qui constituera probablement l’une des grandes originalités de la Cité : c’est ce que nous appelons « les systèmes internes » qui permettront de mettre en scène les expositions permanentes et temporaires d’une façon souple et originale. Cependant, le choix qui a été fait - celui d’une architecture métallique issue du concept de « container » - devrait accentuer encore le caractère très technologique des espaces du Musée, déjà imposé par la structure architecturale du bâtiment.

J’avais beaucoup insisté dans le Rapport sur la nécessité de préfigurations, destinées à confronter les réalisations avec les réactions du public. Cette demande a été largement entendue car après Janus I, après un certain nombre d’expositions faites dans différents points du territoire national et mêle à l’étranger, l’année 1985 verra se réaliser un nombre important de nouvelles préfigurations du Musée. On a même été, de façon très pertinente, un peu loin que ce que j’avais demandé, puisqu’une équipe d’évaluation analyse, à propos de chaque préfiguration, les réactions du public afin d’en tirer des enseignements ensuite.

De même, l’accent mis dans le Rapport sur l’importance de l’animation a été bien compris, et nous nous préparons actuellement à former les premières dizaines d’animateurs qui, après avoir été mis à l’épreuve à l’occasion des préfigurations, constitueraient l’encadrement des futures équipes d’animation du Musée.

LE PARC ET LA CITE DE LA MUSIQUE

Je ne terminerai pas cette brève analyse sans dire quelques mots des autres projets qui vont s’édifier sur le site de La Villette. Aucun de ces projets n’était vraiment défini en 1979. On savait qu’il y aurait un Parc, mais on l’envisageait de façon très conventionnelle. Le projet original est ambitieux de Bernard Tschumi va constituer, quand il sera réalisé complètement, un environnement incomparable pour la Cité des sciences et de l’industrie : un élément d‘attraction supplémentaire et une grande richesse de complémentarités. Au moment où j’écris mon Rapport, on discutait beaucoup du sort des trois halles qui se trouvaient sur le site. Le parti qui a prévalu, celui de ne garder que la plus grande et la plus représentative, a permis d’édifier un espace remarquable, la « Grande Halle » qui, elle aussi, permettra des actions concertées et complémentaires avec le Musée, et surtout étendra le domaine culturel de la Villette à tous les arts.

En fin, la décision de transférer sur le site le Conservatoire national de musique et le Musée des instruments et de compléter par des salles de concerts, va permettre de rassembler à la Villette une véritable masse critique et donc d’accroître les chances de succès de ce projet. Je trouvais, en 1979, que le projet du Musée était ambitieux. Je n’aurais pas osé espérer, à l’époque, que s’y édifierait l’un des plus grands culturels européens.

PRÉFACE

Le 19 février 1979, un Conseil restreint sur les espaces verts décidait de la création du Parc de La Villette et arrêtait le principe de la réalisation, dans son cadre, d’un Musée nationale des sciences et de l’industrie. Il m’était alors demandé de réfléchir aux objectifs de celui-ci, ainsi qu’à ses modalités d’action et de réalisation.

Parallèlement, Madame le Ministre des universités, à qui était confiée la tutelle du futur établissement, mettait en place un Comité consultatif chargé de m’assister dans ce travail de réflexion, particulièrement en ce qui concerne la mission du Musée et l’étendue de ses activités. Ce Comité, qui m’était demandé de présider, était composé des personnalités suivantes :

– Monsieur Édouard BONNEFOUS, président de la Commission des finances du Sénat, chancelier de l’Institut, président du Conseil d’administration du Conservatoire national des arts et métiers ;

– Monsieur François de CLOSETS, journaliste ;

– Monsieur Paul DELOUVRIER, membre du Conseil économique et social, président de l’Établissement public d’aménagement du Parc de La Villette ;

– Monsieur Gilbert GANTIER, député de Paris, adjoint au maire de Paris ;

– Monsieur Jean HAMBURGER, membre de l’Institut, professeur à l’Université René Descartes, directeur du Centre de recherches néphrologiques de l’hôpital Necker ;

– Monsieur Alfred KASLER, membre de l’Institut, Prix Nobel, professeur honoraire à l’Université Pierre et Marie Curie ;

– Madame Hélène MISSOFFE, député de Paris ;

– Monsieur Louis NEEL, membre de l’Institut, Prix Nobel, professeur honoraire à l’Université de Grenoble ;

– Monsieur Roger TAILLIBERT, architecte en chef du Grand Palais.

Le Comité consultatif a souhaité par la suite que deux personnalités du monde industriel pissent se joindre à ses travaux. Il s’agit de :

– Monsieur jean PANHARD, président de la Chambre syndicale des constructeurs d’automobiles ;

– Monsieur Antoine RIBOUD, président directeur général de BSN –Gervais –Danone.

Le Comité consultatif a tenu cinq réunions entre mars et octobre 1979. Les avis qu’il a formulés au cours de ces réunions, les discussions que j’ai eues par ailleurs avec la plupart de ses membres, ainsi que les contributions écrites de certains d’entre eux, m’ont considérablement aidé dans ma tâche de réflexion, et je voudrais les en remercier très vivement.

Nous avons à tenir compte au départ d’une donnée fondamentale : les caractéristiques de la « grande salle » de la Villette, qui est destinée à abriter l’essentiel du futur Musée, est d’abord la superficie disponible, c’est-à-dire environ 140 000 2, sans compter les sous-sols.

L’échelle du projet nous conduit donc nécessairement à prendre un parti ambitieux, ce qui n’exclue pas d’ailleurs la prudence dans la méthode de réalisation ni la recherche de solutions raisonnables du point de vue économique.

Une autre donnée est non moins importante : les réalisations étrangères, et le retard pris par notre pays dans ce domaine. Il ne nous paraît pas possible de proposer un projet qui ne soit pas au moins comparable aux établissements étrangers les plus significatifs. Il nous a semblé même que les progrès faits au cours des dernières années dans les méthodes de communication, ainsi que l’expérience acquise par notre pays dans le domaine muséologique, nous permettent d’aller plus loin, et de concevoir un projet qui soit, de plusieurs manières, tout à fait novateur.

Le rapport qui suit, et qui constitue ce qu’on appelle d’habitude une « étude de faisabilité » [1], concerne les caractéristiques générales du projet, les fonctions du futur Établissement, ainsi que son organisation, son fonctionnement et la méthodologie de sa réalisation. Il est assez détaillé, afin de permettre au lecteur de se faire une idée précise du type de Musée qu’il est proposé de créer. D’autre part, il a semblé qu’un document de ce genre pouvait se révéler utile, par la suite, quand il s’agira de bâtir un programme architectural, en incluant, bien entendu, les modifications et adaptations qui paraîtraient nécessaires en fonction des décisions du gouvernement. Le lecteur qui veut se faire une idée synthétique et rapide de nos propositions peut se reporter au chapitre intitulé : Conclusions et recommandations, pages 87 et 92. Le présent rapport en contient pas l’analyse des propositions relatives au statut juridique envisagé pour le Musée, ni les prévisions budgétaires correspondant à sa réalisation et à son fonctionnement. Ces éléments sont, à ce stade, très difficiles à formuler de façon certaine. Nous avons préféré les inclure dans un document séparé, qui sera disponible ultérieurement.

Je voudrais en terminant exprimer ma reconnaissance à tous les organismes et à toutes les personnes qui m’ont apporté leur aide dans l’accomplissement de ma mission. Plus particulièrement, je voudrais remercier le Conservatoire national des arts et métiers qui nous a accordé son hospitalité et son appui logistique, la Direction, les Comités scientifiques et les chefs de sections du Palais de la découverte qui ont participé à notre effort de réflexion, le Centre national de la recherche scientifique qui a mis à notre disposition des moyens en personnel ainsi que le Secrétariat d’état à la recherche et le Ministère des universités sans l’aide matérielle desquels ce travail n’aurait pas pu être fait.

INTRODUCTION

Pourquoi un nouveau musée ?

L’aventure scientifique

La science, c’est-à-dire la recherche de la connaissance, la réalisation du désir éternel de savoir et de comprendre, est sans doute l’un des destins les plus spécifiques, les plus nobles et les plus excitants de l’aventure humaine. Faire comprendre cet accomplissement extraordinaire, dont l’essentiel a été obtenu en moins de deux siècles, est une tâche aussi importante que celle qui consiste à présenter au public les œuvres les plus significatives de la création artistique, cette autre poursuite fascinante du génie de l’homme.

Développer l’esprit critique

D’autre part, la méthode scientifique est d’exceptionnelle vertu pour la formation de l’esprit critique, le développement lucide lui permettant de se défendre contre la montée des illusions et des confusions qui caractérise un monde devenu chaque jour plus vaste et plus compliqué. La démonstration de cette démarche rigoureuse, dans le cadre d’une présentation des résultats de la recherche scientifique, aurait une valeur élevée de formation de l’esprit du public, et permettrait en même temps à celui-ci d’acquérir le recul nécessaire sur le sens de l’aventure humaine et de sa propre histoire.

Mieux comprendre le présent pour mieux gérer le futur

Par ailleurs, et plus qu’à aucune autre époque, notre vie est influencée par les applications de la science et de la technique. Celles-ci sont devenues chaque jour plus complexes et leurs conséquences plus difficiles à évaluer. À l’exception d’une minorité, la population de notre pays n’a pas l’impression de maîtriser les usages qui sont faits de la technologie, en particulier leur impact sur sa propre vie. Elle ne peut pas non plus avoir une vue d’ensemble qui lui permette de juger des décisions à prendre. Dans une démocratie, si le développement des sciences et des techniques est le fait d’une petite partie de la population, la gestion de leur utilisation doit être prise en charge par la totalité. Nous vivons actuellement une période de transition entre une gestion technocratique et même aristocratique des applications de la science, et une véritable gestion démocratique. Il faut faciliter cette transition. Pour cela, il faut que chaque individu puisse se familiariser avec chacun des éléments de notre civilisation technologique, et apprendre à se servir des plus importants d’entre eux.

Développer la créativité et l’innovation

Enfin, le monde traverse une crise économique grave qui engendre une compétition implacable entre les pays industrialisés. Jamais l’essor de notre pays n’a tellement dépendu de mobilisation de toutes ses ressources, et particulièrement de ses ressources humaines. Il est donc nécessaire de faire un effort accru pour développer la créativité et l’innovation, pour sensibiliser les jeunes générations à tout ce que les sciences et les techniques ont de passionnant et aussi de fondamental pour le développement de nos sociétés.

Contribuer à la promotion de notre industrie

Pareillement, il apparaît nécessaire désormais de pouvoir modifier rapidement l’image de la France à l’étranger, pour qu’elle puisse jouer un rôle plus dynamique encore dans les échanges industriels, essentiels pour notre économie ; celle-ci doit conquérir en particulier de nouveau de nouveaux débouchés au niveau des industries de pointe. Il faut démontrer que notre pays, sans abandonner ses traditions essentielles, est aussi devenu un pays moderne qui apporte sa contribution dans de nombreux domaines scientifiques et techniques avancés. Dans beaucoup de cas, il l’apporte de façon originale par rapport aux autres pays industrialisés. Il faut donc faire découvrir à nos partenaires, notamment à ceux qui sont en voie de développement, cette nouvelle image de la France qui veut réaliser un équilibre entre ses traditions, son art de vivre et l’appartenance à son siècle, ses qualités d’imagination, sa contribution à la découverte, au progrès technique et aux réalisations industrielles de qualité.

Réciproquement, d’ailleurs, il serait utile de faire connaître au public français ce qui se fait de plus intéressant à l’étranger afin de stimuler l’émulation dans les domaines les plus compétitifs.

Des besoins nouveaux pour lesquels les méthodes d’éducation traditionnelles sont insuffisantes.

Pour que l’ensemble des Français prenne conscience de ces nécessités et pour modifier l’image de notre pays, les méthodes traditionnelles sont insuffisantes. Il est nécessaire de créer, en particulier, des formes diversifiées d’éducation qui complètent celles de l’école et de l’université. Il est devenu indispensable que cette éducation se prolonge pendant toute la vie, et non pas seulement pendant une période limitée. Mais il faut également familiariser le plus grand nombre avec des domaines très variés de la connaissance à des niveaux différents. Il n’est pas question de former des hommes et des femmes universels, mais des individus qui, en plus de leur spécialité propre, aient des vues synthétiques relativement claires et simples sur des domaines essentiels pour leur vie personnelle et pour l’avenir du pays. On ressent donc le besoin de nouveaux types d’établissements très évolutifs, où seraient réalisées d’autres formes d’éducation, parallèle et complémentaires à celles de l’école, mais préservant la liberté de chacun, suscitant sa curiosité, son besoin de comprendre, et lui permettant de s’adapter à son environnement.

Au cours des vingt dernières années, de nombreux pays ont créé pour cela des centres scientifiques et techniques, que l’on a baptisés, faute d’un autre terme, du nom de « musée » mais qui se distinguent à de multiples égards des musées traditionnels. Ces centres ont dans l’ensemble un immense succès. Ceux qui ont su devenir modernes, actifs et vivants attirent trois à quatre fois plus de visiteurs que les muées traditionnels. Ils sont d’ailleurs en pleine expansion, se diversifient et inventent de nouvelles méthodes de présentation.

La France qui, par la création du Conservatoire national des arts et métiers à la fin du 18ème siècle, puis par celle du Palais de la découverte en 1937, avait fait figure de pionnier dans ce domaine, n’a pas maintenu son effort. Ces établissements n’ont pas été en mesure de se développer et se renouveler comme il aurait été nécessaire pour suivre l’évolution des besoins et pour se maintenir au niveau des progrès faits dans les autres pays. Il est certain qu’un vigoureux effort est nécessaire non seulement pour rattraper le retard qui, en matière de muséologie scientifique et technique, a été pris par notre pays, mais aussi pour répondre aux exigences nouvelles décrites plus haut. La nécessité de regrouper les deux domaines, celui de la science et celui de la technologie, complémentaires en eux-mêmes et liés de vue des objectifs aussi bien que les difficultés matérielles rencontrées par les centres existants, conduisent tout à la fois à rechercher un autre emplacement où pourrait être établi un Centre nouveau et à lui assigner des objectifs plus ambitieux en le dotant pour ce faire de moyens adaptés.

Rattraper notre retard en créant de nouvelles structures tenant compte du progrès des techniques et de l’évolution des idées.

Par ailleurs, l’époque présente est particulièrement favorable à la création d’un Centre qui, dans le domaine de la muséologie scientifique et technique, serait tout à fait novateur. En effet, les méthodes de communication audio-visuelles et informatiques ont fait et font encore des progrès foudroyants. Peu d’établissements étrangers ont eu la possibilité de prendre en compte cette évolution. D’autres part, la façon dont la science et la technique sont perçues par le public a elle aussi profondément changé au cours des dix dernières années. Les progrès scientifiques et techniques ne sont pas acceptés comme un bien en soi, mais seulement dans la mesure où leur impact sur la vie de chacun, sur la structure sociale et sur l’environnement sont bénéfiques. L’analyse de cet impact, qui devrait maintenant faire partie des présentations d’un tel Centre, est, ici encore, peu développée dans la plupart des musées étrangers qui ont été conçus à l’époque où l’on croyait au progrès indéfini de la technique et de l’économie et au mieux-être qu’il devrait naturellement contribuer à apporter.

Nous avons donc, si ces principes ambitieux sont retenus et si des moyens correspondants sont attribués au projet, la possibilité de bâtir le prototype d’une nouvelle génération de centres scientifiques et techniques, actifs, vivants et polyvalents.

Les objectifs

Les objectifs du projet considérés dans ce rapport découlent tout naturellement de l’analyse que nous venons de faire :

1) Aider le public à se familiariser avec le développement de la science et des applications techniques, à les comprendre, à les utiliser. Lui faire réaliser qu’il est acteur aussi bien qu’utilisateur et qu’une meilleure connaissance peut lui permettre de maîtriser la technique qu’il utilise dans sa vie quotidienne et qu’il gère dans sa vie de citoyen.

2) Encourager l’innovation, la créativité, l’esprit inventif technique dans le cadre réaliste ; familiariser le public avec la démarche scientifique, et développer son esprit critique

3) Améliorer l’image que le public se fait de la science et de l’industrie : montrer la place de la science et de la technique dans la culture et présenter dans un cadre approprié l’image de la France moderne à travers ses réalisations scientifiques, techniques et industrielles les plus intéressants.

4) Stimuler les vocations scientifiques et techniques dans la jeunesse, et familiariser celle-ci avec les aspects les plus intéressants du travail manuel.

5) Favoriser le renouvellement des méthodes d’enseignement des sciences et des techniques ; encourager la recherche de nouvelles méthodes.

6) Montrer que la science est une œuvre collective, non seulement nationale mais internationale, et permettre l’établissement de liens favorables à des nouvelles formes de coopération dans deux directions : avec nos partenaires industrialisés, européens ou non, dont la contribution dans les domaines scientifiques et techniques est une source d’élargissement et d’enrichissement ; avec les pays en voie de développement, à qui l’on doit proposer une vision plus complète et plus objective de ce que notre pays peut leur apporter.

Pour atteindre les objectifs qui viennent d’être énumérés, il faut que les présentations qui seront réalisées dans le Centre soient à la fois pédagogiques, intéressantes et diversifiées. Il faut que l’image que présente le Centre soit attrayante, sinon on aboutira à l’effet opposé à celui recherché. À cet égard, un résultat inférieur à ceux qui sont obtenus en Allemagne, en Grande Bretagne, ou même aux Pays-Bas, aurait un effet désastreux. Enfin, il est souhaitable, comme nous le verrons, que le centre ait en plus des fonctions multiples, pour pouvoir valoriser son capital.

Plan de ce rapport

Ce rapport comporte trois parties et un chapitre de conclusions et recommandations.

La première partie analyse les caractéristiques générales du projet. Elle étude en particulier la place de celui-ci par rapport aux autres musées scientifiques et techniques, l’approche pédagogique qui serait suivie et définit le type de public auquel il pourra s’adresser.

La deuxième partie est consacrée aux différentes fonctions du centre : les fonctions du type « Musée », c’est-à-dire les présentations quasi permanentes et les expositions temporaires ; les fonctions de valorisation du Musée, c’est-à-dire principalement celles qui sont liées à la formation et à l’information ; les fonctions de support enfin, c’est-à-dire les activités de recherche, les activités de production et les relations que le Centre devrait avoir avec l’extérieur, en particulier dans le cadre d’un réseau national.

La troisième partie décrit schématiquement les structures du Centre et la méthodologie de sa réalisation, ainsi que les caractéristiques essentielles du fonctionnement proposés.

PREMIÈRE PARTIE

LES CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES DU PROJET

UN NOUVEAU TYPE DE MUSÉE

La dénomination « Musée scientifique et technique » désigne souvent des établissements très différents, que l’on peut cependant regrouper en deux grandes catégories :

a) Ceux qui mettent l’accent sur l’histoire des sciences et des techniques, se rapprochant ainsi de la notion traditionnelle de musée. Ils se préoccupent avant tout de la conservation d’objets ayant une valeur d’authenticité et représentant un tournant particulièrement important dans l’évolution des sciences ou de la technologie. Ils s’efforcent d’être complets et peuvent, d’ailleurs, être tout à fait remarquable dans leur présentation (un bon exemple est le Deutsches museum à Munich).

Conservation…….

b) Ceux qui s’efforcent surtout de donner une image de la science et de la technologie actuelles, de montrer leurs réalisations essentielles, de les expliquer au public et de faire participer celui-ci aux démonstrations qui conduisent à une meilleure compréhension des principes sous-jacents. Pour ces établissements, l’histoire des sciences joue un rôle, mais seulement dans la mesure où elle permet d’éclairer le présent. Les objets authentiques, anciens ou non, sont considérés comme très importants mais sont intégrés dans un ensemble explicatif plus large. Des systèmes de démonstration sont construits spécialement pour le musée et conçus pour mettre en évidence, de façon simple pour un public non spécialisé une loi scientifique, les principes d’une technologie, la façon dont fonctionne une machine, etc.

…… où explication ?

Alors que, pendant la première moitié du vingtième siècle, on a surtout fait des musées du premier type, on a tendance maintenant à créer des établissements du second type qui ne prennent pas toujours d’ailleurs le non de musée. C’est que, comme on l’a vu, les besoins ont changé.

En France, le Musée des techniques ou Conservatoire national des arts et métiers serait plutôt un établissement du premier type qui, faute d’une politique de développement claire et soutenue, faute de moyens aussi, présente des lacunes importantes - à côté d’objets tout à fait remarquables - et laisse beaucoup à désirer dans la présentation de ses collections. Le Palais de la Découverte, créé en 1937 et donc très en avance par rapport au reste du monde, est un centre du second type, qui, ici encore, faute d’une continuité suffisante dans son développement, et ne disposant que de locaux et de moyens très insuffisants, n’a pas pu suivre le mouvement considérable qui s’est produit dans ce domaine depuis 1945. Il a cependant, sur le plan pédagogique, développé une approche originale d’explication des sciences fondamentales qu’il est souhaitable de conserver, tout en l’élargissant aux aspects techniques et aux applications industrielles.

En ce qui concerne le projet de La Villette, l’énoncé même de ses objectifs montre que c’est surtout un Centre du second type qu’il faut créer. Cependant, les surfaces disponibles devraient permettre de ne pas négliger l’approche historique, et d’intégrer avec discernement dans les présentations un certain nombre d’objets anciens d’une grande valeur historique qui permettraient de mieux comprendre le chemin qui a conduit au présent. Il importe, en effet, de ne pas montrer seulement les réalisations actuelles, mais aussi de mettre en évidence la démarche intellectuelle qui y a conduit. Ceci permet au visiteur attentif de faire jouer son imagination et constitue un moyen de stimuler la créativité et l’innovation.

Deux philosophies que le Musée de La Villette pourrait associer à travers une approche résolument novatrice.

Un nom à trouver

Le futur établissement de La Villette n’est donc pas destiné à être un musée au sens traditionnel du terme, d’autant plus qu’il conviendrait, comme nous le verrons, de lui adjoindre d’autres fonctions que celles de la simple présentation de collections. La question se pose donc de choisir une appellation qui donne une meilleure idée du rôle qu’il est destiné à jouer. C’est une question difficile à laquelle nous n’avons pas trouvé de réponse évidente. Le mieux serait peut-être de lui trouver un nom spécifique – comme l’Exploratorium de San Francisco ou l’Evoluon de Eindhoven – en y ajoutant une mention explicite qui pourrait être par exemple « Musée national des sciences et de l’industrie ».

Dans la suite de ce rapport, nous utilisons tantôt le mot « Musée », tantôt le mot « Centre », le premier désignant plus spécialement la partie dévolue aux expositions quais-permanentes, le second l’ensemble de l’établissement et de ses diverses activités.

Les présentations du Palais de la Découverte devraient pouvoir s’intégrer sans difficultés dans le futur Musée, car la différence entre lui et ce qu’il est proposé de créer à La Villette et moins une question de nature que de mode de présentation et de moyens, étant entendu que l’approche exclusivement scientifique devrait être très largement complétée par une plus grande ouverture vers la technologie et les réalisations industrielles.

La situation du Musée des techniques du CNAM est différente. Il est clair que le centre de La Villette aurait un grand intérêt à avoir accès à une collection historique assez complète d’objets techniques, afin de pouvoir intégrer selon les besoins et pour des périodes plus ou moins longues, certains de ces objets dans la présentation de ses thèmes. Cependant, la rénovation du Musée du CNAM pose un problème plus complexe qui demanderait à notre avis une étude sérieuse.

Un travail de recherche sur l’histoire de la technologie

Il y a certainement place en France pour un grand Musée d’histoire de la technologie, et les collections du CNAM pourraient en constituer le noyau. Cependant, beaucoup de recherches sont encore nécessaire dans ce domaine, si l’on veut identifier les étapes qui ont marqué, depuis le XVIIIe siècle, l’évolution de la technologie dans chacun des secteurs les plus importants, et incorporer les objets associés à ces mutations dans des ensembles explicatifs cohérents. Ce travail de recherche, qui nous paraît constituer un préalable à la définition d’une politique en la matière, pourrait être entrepris par le CNAM lui-même, où se trouve à l’heure actuelle une grande partie des compétences nécessaires, en liaison bien sûr avec le travail de conception qui sera par ailleurs pour la création du Centre de La Villette. D’autres part, un effort de présentation complète des aspects historiques de la technologie devrait nécessairement inclure beaucoup de ce qui existe en province, où se produit actuellement un mouvement extraordinaire d’intérêt pour la mise en valeur du patrimoine industriel. Ce problème est tout à fait passionnant et devrait être analysé de façon approfondie pendant les deux années 1980-81. Lorsqu’on sera en possession de cette analyse, il sera possible de prendre une décision réfléchie sur le type de relations qui pourraient exister entre le Musée des techniques du CNAM et celui de La Villette : intégration totale ou partielle, ou bien seulement collaboration étroite permettant un accès facile aux collections et l’échange d’éléments appartenant à celles-ci, en même temps que la réalisation en commun d’ensembles explicatifs. Ce travail se ferait en parallèle avec l’établissement du Réseau national, dont il sera question plus loin, à l’intérieur duquel l’ensemble devrait, de toutes manières, trouver sa place.

Un problème analogue, quoique moins difficile, est posé par les archives considérables et d’une grande valeur que possède l’Académie des sciences. Il semble que, là encore, des relations puissent s’établir qui permettraient au futur Centre d’avoir une bonne connaissance de ses archives, et d’y faire des emprunts pour les intégrer à certaines de ses présentations.

Il faut remarquer que, même si le parti pris pour La Villette est d’en faire un centre de présentation de la science et de la technique modernes, un problème de conservation se posera de toutes manières car la totalité des objets contemporains qu’il sera possible d’acquérir ne trouvera pas simultanément place dans les présentations quais-permanentes. D’autre part, le processus de renouvellement de ces présentations créera nécessairement une collection qu’il y aura lieu de conserver au moins en partie. Il faut donc prévoir dès le départ, à cet effet, un nombre suffisant de locaux en sous-sol, bien aménagés, permettant une conservation dans des conditions matérielles satisfaisantes et un accès facile pour le personnel et les chercheurs.

UNE APPROCHE ORIGINALE

LA NATURE DES PRÉSENTATIONS

Du point de vue du futur Musée, qu’est-ce que la science et la technologie modernes ? Il faut voir, en effet, que par nécessité, le renouvellement des présentations ne peut pas être très rapide. Il n’est pas question, par conséquent, de suivre autrement que par des expositions légères d’actualité, sur lesquelles nous reviendrons, les développements au jour le jour dans les domaines scientifiques et techniques.

L’état actuel des connaissances ?

Il existe, cependant, un « état actuel des connaissances » reconnu par l’ensemble des scientifiques, qui n’évolue globalement que relativement lentement. C’est cet état actuel qu’il faut essayer de reproduire en faisant en sorte qu’il ne soit jamais sérieusement en retard sur le progrès scientifique. De même, en matière de technologie, il faut s’efforcer de donner une idée de ce qui est en cours d’utilisation, même si une certaine hétérogénéité existe en la matière, des techniques un peu anciennes étant utilisées en même temps que d’autres plus avancées.

En pratique, une certaine souplesse est possible dans la mesure où de toutes manières il n’est pas question d’être encyclopédique. Il faut que les présentations donnent une idée équilibrée et bien représentative des aspects les plus importants de la science et de la technique. L’existence d’une composante historique et la possibilité de donner quelques éclairages sur des domaines d’avenir encore en formation permettent d’être toujours relativement en phase avec l’évolution scientifique et technique, sans pour cela introduire un bouleversement permanent du Musée.

Un double souci de vérité et d’objectivité

Il ne faut pas craindre, d’autre part, de donner au public une idée des débats scientifiques qui ont lieu en permanence avant qu’un consensus s’établisse, au moins provisoirement, sur une interprétation des phénomènes observés. La science est quelque chose d’humain et de vivant et l’on rapprocherait certainement des objectifs du Musée en aidant le public à en prendre conscience. De même, il existe un certain nombre de technologies qui font l’objet de controverses aussi bien en ce qui concerne leur efficacité ou leur rentabilité, que les conséquences qu’elles peuvent avoir sur l’environnement ou sur le mode de vie des individus. Il ne conviendrait évidemment pas de faire du Musée un forum permanent pour ces controverses. Mais, d’un autre côté, il serait un peu étrange que les présentations du Musée en fassent totalement abstraction. Beaucoup de prudence et de discernement seront nécessaire pour arriver à une présentation honnête et éclairante de ces problèmes. L’essentiel sera évidemment d’axer celle-ci sur l’exposé d’objectif des faits scientifiques et techniques, en laissant au public le soin d’en tirer ses propres conclusions. Dans certains cas, une approche pluraliste pourra être tentée, à condition que soit respectée l’honnêteté scientifique : pas de déformation, pas d’idées fausses. C’est ce critère qui devrait guider d’ailleurs l’ensemble des présentations, en particulier quand il s’agira d’expliquer au public de façon simplifiée des phénomènes complexes qu’il n’est pas possible d’analyser en totalité.

L’APPROCHE PÉDAGOGIQUE

Une autre forme de pédagogie

Un Musée est quelque chose de très différent de l’école. Son approche est plus qualitative et fait appel à la fois au sens et au raisonnement. Il permet au public de doser lui-même le degré d’information qu’il souhaite acquérir en même temps qu’il lui donne une vision pluridisciplinaire plus conforme à la réalité. Il permet également une formation plus souple qui peut s’adapter aux circonstances et évoluer, puisse prête aussi à des approches étalées dans le temps et répétitives. Il crée une atmosphère de liberté et ne demande au visiteur qu’un engagement limité et variable d’un individu à l’autre. Enfin, par l’absence de compétitive et de récompense extérieures – la seule récompense étant l’enrichissement personnel procuré par la visite elle-même-, par la possibilité de faire participer le public aux démonstrations, il permet de développer l’initiative et l’imagination.

Autonomie, liberté, souplesse

On sait depuis longtemps que ces méthodes de formation sont plus efficaces que les méthodes traditionnelles. Malheureusement, elles peuvent difficilement être introduites dans un enseignement destiné à un grand nombre d’élèves, limité dans le temps, sanctionné par des examens et des diplômes et nécessairement très formalisé. Et pourtant, le besoin n’en a jamais été aussi grand qu’à notre époque où les domaines à étudier sont devenus de plus en plus complexes, où les individus ressentent, d’autre part, un besoin accru d’autonomie. C’est ce qui explique, à notre avis, l’importance prise par les musées scientifiques et techniques, et leur succès auprès d’un public de plus en plus large : ils fournissent, en effet, un correctif essentiel à un mode d’éducation contraignant et limité dans le temps.

Du complexe vers le simple

Cette analyse montre d’ailleurs quels sont les aspects qu’il est important de privilégier dans un centre comme celui de La Villette :

– Des niveaux de présentation souples et adaptés à des publics différents.

– Une approche pluridisciplinaire utilisant une démarche allant du complexe (la réalité du monde extérieur connue par le visiteur) vers le simple (le niveau d’explication analytique), alors que l’école emploie la démarche inverse, créant ainsi dès le départ un hiatus avec le monde extérieur.

– Une atmosphère de liberté et la possibilité pour le visiteur de participer activement à la recherche de l’explication.

Il faut également remarquer qu’un Musée peut compléter l’école de façon directe et d’une autre manière : il permet, en effet, de réaliser globalement un ensemble d’expériences relativement coûteuses qu’il ne serait pas possible de faire séparément dans le contexte scolaire. Le musée est donc aussi un moyen pour les enseignants de compléter la formation scolaire en l’illustrant de façon appropriée.

L’approche muséologique est différente de la vulgarisation

S’agissant d’un musée, nous ne pensons pas qu’on puisse parler de vulgarisation au sens où ce mot est employé quand on parle, par exemple, d’articles destinés au grand public. Il s’agit d’une approche différente : plus globale, plus qualitative, plus concrète, plus participative. Elle ne vise évidemment pas à informer des spécialistes, mais elle peut donner une connaissance pratique assez complète. Surtout, elle permet au visiteur, s’il le souhaite, de comprendre chacun des domaines abordés à un niveau suffisant et d’en retirer des notions synthétiques claires.

UN PUBLIC LARGE

Répondre aux besoins d’un public diversifié……

La plupart des musées, même si ce n’était pas leur intention initiale, ont été amenés à s’adresser surtout au public scolaire. Celui-ci est certes important et ne doit pas être négligé, mais il est évident que si l’on veut atteindre tous les objectifs énoncés, le Centre de La Villette devra s’adresser à un public plus large, comprenant aussi bien des jeunes que des adultes exerçant une activité professionnelle ou non, ou encore des personnes âgées qui pourront trouver dans le Centre un lien vivant avec le monde extérieur. La science et la technique influençant, comme on l’a dit, la vie de chacun, il n’est pas souhaitable de se limiter à un public ayant déjà une culture scientifique ou technique. Toutes les études qui ont été faites ont montré qu’un intérêt existe à presque tous les niveaux, mais que les méthodes d’approche doivent être différentes. On peut distinguer en fait dans le public trois sortes d’attitudes :

…en s’adressant à lui à des niveaux différents.

– Une attitude contemplative et passive : il s’agit alors de développer le niveau visuel au moyen d’objets particulièrement impressionnants, ou de phénomènes insolites conduisant à de fortes impressions ou bien à des chocs émotifs ou de nature esthétique. Ceci peut d’ailleurs déclencher chez ce type de visiteur une réflexion ou un intérêt plus actif.

– Une attitude éveillée, interactive, manuelle : il s’agit d’un type de public qui a besoin de faire, d’agir pour comprendre. Il faut alors développer le niveau actif et participatif.

– Enfin, une attitude motivée, exigeante, réfléchie : il faut pour y répondre développer le niveau de compréhension des phénomènes sous-jacents.

Voir, toucher, comprendre, ces trois modes d’approche doivent pouvoir dans tous les cas conduire le visiteur à une réflexion personnelle sur des sujets dont l’importance ou l’intérêt ne lui étaient pas apparus jusque-là.

Ces trois niveaux correspondent évidemment à des degrés de connaissances très différents. Il est important que, dans la « lecture » du Musée, ils soient simultanément présents, et que l’on puisse passer sans difficultés de l’un à l’autre. Ceci est possible à l’époque actuelle, grâce aux progrès réalisés dans le domaine audio-visuel et l’utilisation judicieuse des micro-ordinateurs.

Attirer un grand nombre de visiteurs

Au total, et sans être d’une ambition excessive, on peut prendre comme objectif pour le Centre un nombre annuel de visiteurs de l’ordre de trois millions, ce qui correspond à peu près à celui des visiteurs du Louvre. Parmi ces trois millions, on peut évaluer à 500 000 le chiffre des visites de groupes scolaires. Les visiteurs de province et les étrangers devraient être également assez nombreux, peut-être de l’ordre de 1 000 000. Un gros effort est nécessaire pour attirer les visiteurs étrangers, d’autant plus que l’un des objectifs du Centre est justement d’être une vitrine des réalisations françaises. En particulier, il serait souhaitable que les textes les plus importants qui accompagnent les présentations soient rédigés en plusieurs langues.

Penser aux catégories spécifiques : les étrangers, les handicapés, les jeunes

Une fréquentation annuelle de trois millions correspond à une moyenne journalière de 10 000 visiteurs. Ceci implique nécessairement des « pointes » qui peuvent atteindre facilement 20 000 le samedi et le dimanche. Compte tenu des surfaces disponibles, ces chiffres n’ont rien d’excessif, mais ils impliquent des contraintes du point de vue de la sécurité et des modes de circulation, dont il faudra tenir compte.

Il existe enfin une composante du public qu’il faut avoir à l’esprit dès la conception du Centre, en raison des contraintes qui s’en déduisent : il s’agit des handicapés, pour qui la visite du Musée scientifique et technique est source d’enrichissement et moyen de contact avec le monde extérieur.

La jeunesse

S’il est nécessaire de s’efforcer de viser un public aussi large que possible en variant le niveau auquel on s’adresse à lui, il faut accepter cependant l’idée que la jeunesse reste numériquement le public le plus important d’un musée (la plupart des musées étrangers indiquent un pourcentage de l’ordre de 60% dont la moitié environ constituée par les groupes scolaires sur lesquels nous reviendrons).

Il est donc important de garder à l’esprit ce phénomène lorsqu’on concevra le contenu du Musée, aussi bien sur le plan physique et matériel que sur celui de la présentation. Il faut, en particulier, penser aux enfants jeunes (entre 8 et 14 ans), que l’on peut, d’autre part, davantage familiariser avec le monde extérieur, et d’autres part, sensibiliser à certains aspects de la science et technique à une époque essentielle de leur développement.

Encourager l’intérêt pour la technologie

À partir de 14 ou 15 ans, et même avant, il existe chez beaucoup de jeunes un intérêt très vif pour la technologie. Le Centre de La Villette devrait être conçu pour être un pôle d’attraction de ce point de vue, en présentant de façon claire et active les technologies les plus appropriées. D’autre part, cet intérêt devrait être un moyen de capter l’attention du jeune public pour l’attirer vers des domaines plus difficiles. C’est ici que la possibilité de conjuguer les présentations scientifiques et les présentations techniques à l’intérieur d’un même thème apparaît particulièrement utile.

Réhabilité le travail manuel

Enfin, il faut voir que le Centre pourrait être un lieu privilégié pour familiariser la jeunesse avec le travail manuel, dont les différents aspects sont souvent très mal perçus par la jeunesse, ce qui explique en partie la désaffection dont il est l’objet et contre laquelle il faut lutter. Il serait donc souhaitable de montrer de façon concrète l’utilisation d’un certain nombre de techniques simples et compléter cette présentation par l’implantation sur le site d’ateliers d’artisans convenablement choisis.

D’autre part, les infrastructures qui sont la base du fonctionnement même du Centre (ateliers, imprimerie, salles de contrôle, studio de réalisations audio-visuelles, etc.) pourraient être conçues de façon à être, au moins partiellement, visibles par le public, ce qui accroîtrait le caractère vivant du Musée.

DEUXIÈME PARTIE

LES DIFFÉRENTES FONCTIONS

On peut diviser les fonctions proposées pour le Centre de La Villette en trois grandes catégories :

– Celles qui constituent l’activité principale du centre : ce sont les fonctions de type « Musée », qui sont réalisées par les présentations quasi-permanentes, et les expositions temporaires.

– Celles qui permettent de valoriser le capital constitué par le Musée : ce sont essentiellement les activités de formation et d’information.

– Celles enfin, qui doivent fournir le support indispensable aux activités du Musée : la recherche, la production et les réalisations extérieures.

I. LES FONCTIONS DE TYPE « MUSÉE »

Des présentations quasi-permanentes…….

Dans la conception du Musée de La Villette, on peut s’interroger sur la structure générale des expositions. Doit-on réserver une surface importante aux expositions quasi-permanentes, dont le renouvellement est relativement lent, entre 10 et 15 ans en moyenne, ou alors au contraire concevoir le bâtiment comme un ensemble de surface « à tout faire », permettant des actions considérées au coup par coup en fonction des besoins et de l’actualité ? Il nous semble que, pour un certain nombre de raisons, il est préférable de réserver d’abord une surface importante, entre 50 000 et 60000 m2 sur un total d’au moins 120 000 m2, à des présentations quasi-permanentes donnant une idée bien représentative mais non exhaustive de différents domaines couverts par la science et la technique actuelles, l’accent étant mis évidemment sur ceux auxquelles la France a apporté une contribution significative.

…pour des raisons de méthode,

La première est d’ordre pratique : comme nous l’avons vu, la méthodologie de présentation à des publics différents est chose difficile ; la conception de chaque exposition représente donc un gros effort qu’il n’est pas possible de recommencer à intervalles trop rapprochés, ou alors on prépare des présentations hâtives et superficielles qui n’atteignent pas l’objectif recherché.

…de coûts,

D’autre part, ces expositions sont coûteuses si l’on veut qu’elles soient compréhensibles et efficaces, et un renouvellement trop rapide impliquerait qu’il y ait dans le budget annuel courant du Centre, une part importante réservée aux nouveaux investissements (la plupart des musées étrangers ne réservent guère plus de 10% de leur budget annuel aux investissements de renouvellement).

…d’équilibre,

Il y a, cependant, une raison plus fondamentale : la présentation des sciences et des techniques doit être équilibrée entre disciplines d’une part, et entre la partie scientifique et la partie technologique d’autre part. En outre, il faut que suffisamment de domaines soient ouverts, de façon complète et équilibrée, sans qu’il soit nécessaire d’être exhaustif, pour que le musée donne au public une idée juste et représentative de la science et de la technique actuelles. De même, il est nécessaire de planifier le renouvellement de façon à ne pas créer de déséquilibre entre les parties anciennes et les parties nouvelles (c’est ce qui se passe, par exemple, au Musée de Chicago où seules ont été renouvelées les parties du Musée pour lesquelles un financement extérieur par l’industrie a pu être obtenu).

…complétées par des actions temporaires

Cependant, il est clair que des expositions quasi-permanentes n’en permettraient pas de remplir la totalité des objectifs assignés au Centre. Il est souhaitable de réserver en outre une partie des surfaces disponibles, de l’ordre de 15 000 à 20 000 m2, pour des « actions » et manifestations liées à l’actualité et décidée en fonction des besoins. Une partie importante de ces « actions », réalisées en collaboration avec l’industrie, devrait permettre en particulier de présenter les réalisations industrielles françaises les plus significatives au moment où cette présentation peut avoir le maximum d’impact.

A. LES PRÉSENTATIONS QUASI-PERMANENTES

La partie centrale du Musée de La Villette pourrait donc être constituée d’un ensemble d’expositions quasi-permanentes destinées à donner une idée équilibrée des sciences et des techniques modernes, et des activités industrielles avancées. Ceci ne doit pas être nécessairement fait de manière exhaustive, mais doit tout de même constituer un ensemble représentatif.

Intégrer étroitement la science et la technique dans des présentations thématiques pluridisciplinaires

D’autre part, nous pensons qu’il n’est pas souhaitable de séparer dans cet ensemble la science proprement dite, c’est-à-dire les résultats de la recherche, de ses applications techniques et industrielles. Celles-ci dérivent directement de l’activité scientifique et c’est ce lien qui doit être perçu par le visiteur. Il est d’ailleurs intéressant d’illustrer les mécanismes par lesquels ces applications naissent des découvertes scientifiques et les étapes qui conduisent de ces découvertes jusqu’à la production de l’industrie. En outre, il convient que le public comprenne directement et simplement comment, dans un domaine donné, les découvertes scientifiques et les applications technologiques engendrent des conséquences économiques et sociales importantes.

Enfin, il nous paraît préférable de ne pas diviser les présentations en catégories correspondant aux disciplines scientifiques traditionnelles (mathématiques, physiques, chimie, biologie, etc.) mais au contraire de rechercher un mode de présentation qui illustre bien le caractère pluridisciplinaire de la plupart des activités scientifiques actuelles. Nous proposons donc d’adopter, pour cette partie du Musée, une approche thématique intégrée. C’est cette approche, qui constitue l’un des éléments principaux de nos propositions, que nous allons maintenant analyser.

1. L’approche thématique

La réalité, connue et vécue, point de départ d’une démarche plus approfondie

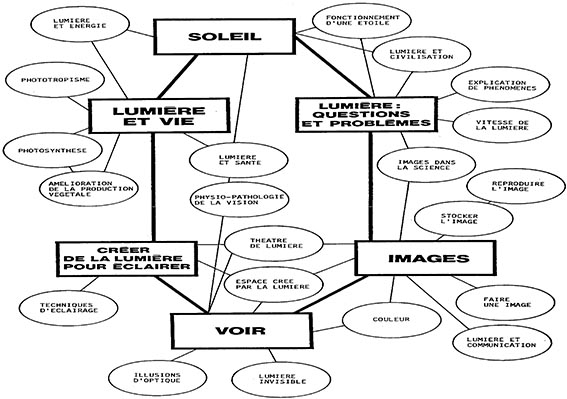

Le cadre du Musée, nous l’avons vu, ne doit pas être scolaire. Il est important de partir, pour atteindre le visiteur, de la réalité qui lui est familière, qui est liée à son expérience quotidienne, et donc de définir une division des présentations dont la signification soit immédiatement perceptible par lui. Par exemple, au lieu de parler de physique ou de biologie, on organisera les présentations sur des thèmes comme « la lumière », les « sons », « le corps humain », etc. Ceci ne veut pas dire, cependant, qu’il faille se contenter d’une présentation superficielle et appréhensible de façon immédiate. Une fois le point de départ acquis, il doit être possible de traiter le domaine correspondant à une thème donné de façon assez complète, c’est-à-dire aussi bien du point de vue de ses aspects historiques (en illustrant, en particulier, le rôle joué par les grands savants et les grands inventeurs) que de son contenu scientifique, de ses applications technologiques et industrielles, du rôle que les concepts liés au thème et les résultats de ces applications jouent dans la vie individuelle ou collective.

Guider le visiteur par une topologie appropriée sans entraver sa liberté.

Pour cela, le traitement d’un thème nécessitera un ensemble de présentations distinctes, dont chacune illustrera une partie du sujet traité. Pour pouvoir toucher des publics différents ou répondre à des demandes multiples suivant les préoccupations de chaque visiteur, il faut que le « volume thématique », c’est-à-dire l’ensemble des salles ou le thème est traité, puisse être organisé de façon à ce que des types de visites différents soient possibles. C’est dire que, si le choix des éléments du thème est capital, l’organisation topologique et les schémas de circulation ne le sont pas moins. On peut penser à des schémas différents d’organisation et il est probable que, suivant la nature des thèmes et selon les moyens choisis pour les illustrer, chacun de ces schémas sera plus ou moins adapté. Nous donnons, en annexe, en même temps qu’une analyse détaillée de certains thèmes, quelques exemples de schémas d’organisation auxquels on peut penser. L’idée commune est de créer d’abord un circuit de visite simplifiée et très « visuelle » autour duquel s’organisent des éléments plus spécialisés permettant d’entrer plus profondément dans quelques-uns parmi les sujets abordés. L’important est de préserver, cependant, la liberté du visiteur, qui doit émouvoir aller vers ce qui l’attire ou l’intéresse, sans pour cela créer un amalgame confus dont le plan n’apparaîtrait pas clairement. Il faut arriver, et la simulation que nous avons faite pour quelques thèmes particuliers montre que c’est chose possible, à ce que le visiteur puisse choisir ce qu’il veut regarder ou comprendre, tout en ayant à chaque instant une bonne idée de la place occupée par ce qui a retenu son attention par rapport à l’ensemble du thème.

Un effort important devra être fait pour informer le public, dès l’entrée du Musée, sur la topologie de celui-ci et sur la spécialisation des thèmes. Des plans situés de manière judicieuse dans tout le bâtiment rappelleront au visiteur l’endroit exact où il se trouve. Des consoles rattachées à des micro-ordinateurs lui permettront de rechercher les renseignements complémentaires qui lui manqueraient pour se faire une idée d’ensemble, indépendamment de la salle thématique qu’il est en train de visiter.

Des ensembles explicatifs...

Le lecteur qui se fait d’un Musée scientifique et technique l’image conforme à la tradition aura sans doute des difficultés à comprendre la véritable nature de ce qui constitue un thème. Il ne peut s’agir, en effet, d’une série d’objets étiquetés et exposés dans des vitrines, illustrant par exemple les étapes d’une technologie donnée. Cette présentation ennuyeuse et peu éclairante est maintenant abandonnée partout. Les objets, anciens et modernes, sont importants et il faut qu’il y en ait, mais ils doivent être intégrés judicieusement dans « un ensemble explicatif ». Ce dernier peut, suivant les cas, être constitué de plusieurs éléments choisis parmi la liste suivante (qui n’est d’ailleurs pas exhaustive) :

…utilisant des méthodes de communication multiples et participatives.

– Des panneaux contenant des textes dont le caractère et la disposition peuvent correspondent à des niveaux différents d’explication. Il faut apporter un soin extrême apporter un soin extrême au contenu et à la présentation de ces textes qui peuvent complètement manquer leur but s’ils sont trop longs, si les caractères ne se distinguent pas de façon attrayante, et s’ils renferment des termes trop techniques dont l’explication n’est pas donnée ou bien est trop difficile à comprendre. D’une manière générale d’ailleurs, il faut limiter l’usage de l’écriture. Elle est indispensable, certes, car on n’a rien trouvé de mieux jusqu’ici pour faire passer rapidement un message simple, mais elle finit à la longue par lasser le visiteur et lui donner, s’il ne lit pas tous les textes, un sentiment de culpabilité.

– Des présentations audio-visuelles qui peuvent être composées soit de succession de diapositives, soit d’une séquence plus attrayantes mais elles sont coûteuses et fragiles. Elles peuvent être présentées de façon permanente, avec un commentaire parlé, ou bien au contraire être « commandées » par le visiteur.

– Des ensembles animés qui peuvent être, par exemple, des objets techniques ou des expériences scientifiques authentiques en état de marche. La mise en route de ces ensembles peut être commandée par le visiteur avec, bien entendu, un complément d’explications audio-visuelles ou écrites. En pratique, ce système n’est possible que pour des objets ou des expériences simples. La plupart des éléments authentiques de l’activité scientifique et technique sont devenus de nos jours trop complexes pour que leur fonctionnement ou leur signification puissent être aisément perçus dans leur totalité par le public non spécialisé.

– Des ensembles ou des maquettes conçus et exécutes spécialement pour la présentation dans le Musée, destinés justement à illustrer de façon schématique un ou deux concepts simples qui sous-tendent une loi scientifique ou le fonctionnement d’une technologie moderne. C’est la plus ou moins grande richesse de ces ensembles, leur originalité, la réflexion plus ou moins approfondie qui a permis de les concevoir qui constituent le caractère distinctif d’un Musée scientifique moderne. Ce sont les éléments essentiels d’un thème et nous donnons quelques exemples en annexe.

Intégrer le visiteur dans la présentation

Ces ensembles et maquettes demandent, comme nous l’avons dit, énormément de réflexion et d’originalité de la part des concepteurs pour atteindre leur but, qui est de faire comprendre simplement et de façon analytique un phénomène qui, s’il était présenté tel quel, serait plus complexe. Dans la plupart des cas, cette compréhension est obtenue grâce à la participation du visiteur, qui doit pouvoir effectuer les gestes qui lui sont expliqués, et réagir à certains stimuli incorporés ; il doit pouvoir également répondre à des questions. C’est cette intégration du visiteur dans la présentation qui est la partie la plus efficace du procédé. L’inconvénient est que les ensembles dont nous parlons doivent être réalisés de façon extrêmement solide pour pouvoir subir sans trop de dommage la manipulation par un grand nombre de personnes pendant des périodes longues. Leur entretien est chose absorbante et leur coût intervient pour une part non négligeable dans la réalisation du Musée. Mais, s’il doit en être fait un usage judicieux, il paraît difficile de s’en passer, compte tenu des objectifs que nous avons énoncés.

Quelques éléments très spectaculaires

Parmi les éléments composants les thèmes, il faudra s’efforcer de réunir, dans certaines salles du Musée, quelques ensembles très spectaculaires qui constitueront en quelque sorte la « carte de visite » du Centre. Ce sont les éléments dont on parle, qu’on vient voir, qui ne sont visibles nulle part ailleurs. Tous les musées étrangers importants proposent, chacun à sa manière, des pôles d’attraction de ce genre qui font naturellement beaucoup pour leur succès.

D’autre part, un effort de réflexion sera nécessaire pour déterminer la manière dont seront présentés, à l’intérieur des thèmes, les produits de l’industrie et leur évolution dans le temps. Pour que le résultat soit à la fois attrayant et éclairants, il faut résoudre des problèmes de choix et de mode de présentation ainsi que des problèmes pratiques, car les dimensions des éléments les plus significatifs de l’activité industrielle sont, dans beaucoup de cas, mal adaptés et à l’approche muséologique. On peut espérer néanmoins que certains e ces produits parmi les plus grands pourront prendre place au Musée. Le parc pourra, par ailleurs, offrir des possibilités d’exposition, au moins temporaire, pour ceux qui n’auraient pas pu, pour des raisons pratiques, être inclus dans le bâtiment principal.

Une ouverture sur le monde de demain

Enfin, on ne se contentera pas dans certains des thèmes de montrer l’état actuel de la science et de l’industrie : il faudra s’efforcer de créer des ouvertures vers le monde de demain, en montrant, en particulier au visiteur comment le choix technologique d’aujourd’hui conduisent à différents types d’avenir possibles.

Les thèmes peuvent être illustrés de façon plus ou moins complète. On peut, s’agissant du Centre de La Villette, s’interroger sur la surface occupée par chacun d’entre eux. Celle-ci est destinée à varier, bien entendu, d’un thème à l’autre, mais il conviendrait de veiller à ce que les thèmes ne soient pas étendus, au risque pour le visiteur de se sentir perdu dans un ensemble trop vaste et trop détaillé. A priori, une surface de l’ordre de 1000 à 2000 m2 par thème paraîtrait raisonnable. L’important est que l’ensemble forme un tout cohérent et conduise le visiteur à quelques idées synthétiques simples.

2. Sa mise en œuvre

4) Les liaisons entre les thèmes

Retrouver les éléments unificateurs de la représentation scientifique du monde.

L’approche thématique est sans doute celle qui permet d’intéresser le plus grand nombre de visiteurs, en raison de la simplicité du point de départ et de la souplesse qu’elle permet de conserver dans l’exposition. Elle comporte, cependant, quelques inconvénients. D’une part, le public scolaire, habitué à une approche à une approche disciplinaire traditionnelle, risque d’être dérouté s’il la retrouve éclatée entre plusieurs thèmes. D’autre part, et c’est plus important, les thèmes pris isolement ne permettent pas de faire appréhender facilement un certain nombre d’éléments unificateurs fondamentaux qui sont à la base de la compréhension scientifique.

L’approche thématique risque donc de ne pas donner au visiteur une vision correcte de l’étende de la synthèse que constitue la représentation scientifique du monde. Il risque de ne pas percevoir des constantes qui apparaissent dans différents domaines pluridisciplinaires : par exemple, les transformations de l’énergie, les structures, la régulation des systèmes, le traitement de l’information, etc.

Ces inconvénients ne sont pas cependant de nature à remettre en cause notre proposition d’une approche thématique. Un parti pris unificateur ne toucherait qu’un public limité : il convient de donner la priorité à la possibilité de toucher un public très large. D’autre part, on peut remédier aux inconvénients décrits ci-dessous de deux manières :

– par la topologie, qui permet d’établir des liaisons entres les thèmes aux nœuds qui correspondent à des relations entre eux (voir les exemples donnés en Annexe) ;

– par l’introduction de thèmes « horizontaux » qui recouvrent et unifient plusieurs thèmes.

Il faut remarquer que la topologie et le schéma de circulation sont dans un Musée choses très importantes et qui devraient retenir toute l’attention des réalisations de la partie quasi-permanente. Ils permettent, en effet, non seulement de faire apparaître les liens qui existent entre les thèmes, mais également de visiter le musée à des niveaux variables correspondant aux intérêts des différents publics que nous avons analysés. Cependant, il faut veiller à ce que les schémas de circulation ne soient jamais contraignants car il faut préserver la liberté du visiteur, faute de quoi le Musée perd rapidement tout attrait pour lui.

b) Les thèmes horizontaux

Des thèmes unificateurs consacrés à quelques grands problèmes contemporains

Comme nous l’avons dit, il existe des concepts unificateurs fort importants qui ne peuvent être traités correctement à l’intérieur des thèmes dont il a été question jusqu’ici. Il convient donc de ne pas être systématique et d’essayer de résoudre ce problème en consacrant des surfaces, convenablement situées, à un regroupement de certaines composantes communes à plusieurs thèmes. Il n’y aurait, cependant, pas du tout de duplication : pour illustrer un thème, il faut, comme nous l’avons dit, un grand nombre d’éléments. Certains de ceux-ci, convenablement choisis, se trouveraient dans les ensembles horizontaux au lieu d’être dans les thèmes verticaux proprement dits. Si on prend, par exemple, le cas de l’énergie, il est possible de décrire les différentes sources d’énergie à l’intérieur des thèmes : les énergies fossiles apparaissent avec « la terre », l’énergie nucléaire avec « l’atome », l’énergie solaire avec « la lumière », etc. Mais une fois qu’on a présenté ses différentes sources, on est loin d’avoir traité véritablement le problème de l’énergie : les transformations, la mesure, les économies d’énergie, les conséquences économiques et internationales, etc. étant donné l’importance de ces différents aspects, il convient donc d’établir un thème horizontal qui permette de les aborder.

D’autres thèmes horizontaux sont envisageables : la liste devra en être arrêtée plus tard, et même probablement en cours de développement du Musée. Donnons cependant quelques exemples :

– L’industrie et le travail humain : ici encore, les produits de la technologie apparaissent tout naturellement avec les thèmes. Mais quand on a vu ces produits, on est encore loin de se faire une idée exacte de qu’est l’entreprise industrielle, ses méthodes de production, les problèmes économiques, techniques, sociaux qu’elle a à résoudre. Il faut également montrer que le travail industriel peut offrir, s’il est conçu à l’échelle humaine, des possibilités d’autonomie, d’accomplissement et de dépassement de soi ; expliquer aussi tous les changements que le développement accru de l’automatisation apporte dans l’industrie au niveau des structures, de la formation et de l’emploi. Nous pensons donc qu’il y aurait intérêt à essayer de présenter ces aspects dans un thème unificateur, à la réalisation duquel l’industrie devrait d’ailleurs être étroitement associée.