Guerre d’Algérie : la parole libérée L’enquête de Sébastien Baer

Nous parlons histoire ce matin dans « Le PLUS de France Info ». Quarante huit ans après la fin de la Guerre d’Algérie, un livre coédité par France Info et les éditions Les Arènes sort aujourd’hui, il est consacré à ces années terribles de l’histoire de France. Un conflit de sept ans, qui a causé la mort de dizaines de milliers de soldats. Bonjour, Sébastien Baer.

Sébastien Baer : Bonjour, ( ? il manque le nom du journaliste)

Vous avez rencontré plusieurs des anciens combattants de cette guerre, les acteurs de ce conflit.

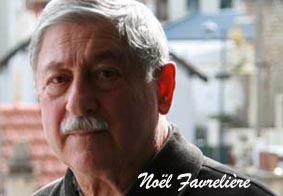

Sébastien Baer : Ces appelés, qui avaient à peine plus de 20 ans à l’époque, sont pour beaucoup des soldats malgré eux. Ils considèrent cette guerre dégradante, injuste, perdue d’avance. La plupart sont d’ailleurs favorables à l’indépendance de l’Algérie, et le premier choc pour eux c’est d’être appelé pour participer à ce conflit. Pour Noël Favrelière, c’était en 1956, il avait alors 22 ans.

Noël Favrelière : Je ne comprenais pas que seulement quelques années après s’être libéré des Allemands, on envoie des jeunes couillons de mon espèce se battre contre des gens qui voulaient la même chose, libérer leur pays. Et j’étais persuadé de toute façon que l’indépendance était inéluctable. Il y avait la Tunisie, il y avait le Maroc qui était déjà libres, l’Afrique noire qui remuait ses chaînes, il n’y avait aucun doute que cela ne pouvait finir que comme ça.

Premier choc, être mobilisé. Deuxième choc, la découverte de la réalité de la Guerre.

Sébastien Baer : Officiellement, ils sont en Algérie pour une mission de pacification mais la réalité est bien différente. C’est le constat que fait Stanislas Hutin, dès son arrivée en Algérie en 1955 : la journée il est instituteur, la nuit, il est soldat.

Stanislas Hutin : On était en pleine contradiction : d’un côté la pacification, avec les écoles et les dispensaires, qu’on remontait, et de l’autre côté torturer les papas des enfants que l’on a à l’école, pour obtenir des renseignements au titre de la guerre que l’on mène. Voilà, la contradiction : pacification d’un côté, soi-disant, en espérant que l’on va se rallier les gens, alors qu’on est sans arrêt en état d’exaction au titre de cette guerre. C’est le summum de la contradiction !

Sébastien Baer, c’est donc clairement la violence de la guerre qui a pris le dessus sur cette prétendue, cette soi-disant mission de pacification ?

Sébastien Baer : Avec les exécutions de prisonniers, la torture, la gégène, le supplice de la baignoire, cinquante ans après beaucoup d’appelés vivent toujours avec ces cauchemars. Albert Nallet, mobilisé entre 1957 et 1959, a tout raconté dans son journal de bord.

Albert Nallet : J’ai assisté à des tortures de femmes, torturées à l’eau. La femme était couchée par terre puis on lui mettait un entonnoir dans la bouche et on versait de l’eau, elle avait le ventre qui gonflait et une souffrance épouvantable. C’était à l’intérieur de la maison et à l’extérieur, il y avait un homme qu’on tenait contre le mur et on le frappait, des coups de marteau sur le crane, pour qu’il avoue. Ni l’un, ni l’autre n’ont avoué. Et il y avait un capitaine qui regardait et qui nous dit : avec ces gens-là, c’est comme ça qu’il faut y aller.

Sébastien Baer : Et puis, il y a toujours en toile de fond, la propagande de l’armée française, les petits dépliants distribués aux populations pour vanter l’action de la France et ces cadavres de combattants du FLN qu’on exhibe pour décourager toute action de résistance.

Certains appelés, Sébastien, vont quand même rester fidèles à leurs convictions, ils essayeront de s’opposer comme ils peuvent à cette guerre.

Sébastien Baer : Comme Albert Nallet, qui arrachait sur les murs les affiches de propagande, collées par ses camarades, ou comme Stanislas Hutin qui essayait de faire partager à ses camarades son opposition à la guerre.

Stanislas Hutin : Je faisais réfléchir ces jeunes-là du contingent à l’inanité de cette guerre. Ils finissaient par accepter un peu mes vues et même certains ont refusé certaines actions qu’on leur avait recommandées, comme les corvées de bois, par exemple. La corvée de bois, vous savez ce que c’est, on dit au prisonnier : « allez, vas-y fout le camp, t’es libre », puis on lui tire dans le dos, on l’abat comme ça. J’étais considéré comme l’antimilitariste, dangereux communiste, etc. Et, ils me l’ont fait bien sentir. Un jour, deux copains m’ont pris à part et m’ont dit : Hutin, n’accepte jamais d’aller en embuscade avec les paras parce qu’ils ont juré qu’ils te descendraient.

À l’époque le service militaire dure 27 mois réglementaire et après, Sébastien, chaque soldat est autorisé à rentrer chez lui, en France.

Sébastien Baer : Oui, la fameuse « quille » tant attendue, tant espérée par les appelés. Pour les militaires, c’est le retour en France, comme ils étaient arrivés, en bateau. Pour Albert Nallet, c’était le 2 août 1959.

Albert Nallet : Tous ceux qui ont fait l’Algérie l’ont quittée dans la joie. On ne pensait qu’à une chose, la « quille », la « quille ». On ne pensait qu’à ça, c’était une grande délivrance de prendre ce bateau, c’était formidable. Malgré tout ça a été entaché, sur le port d’Alger, avant de monter sur le bateau, il y avait 20 cercueils de soldats français, on a assisté à la prise d’armes, avec la déclamation : « mort pour la France ! » Et moi, je note dans mon journal et c’était dans mes pensées : « Non, ils ne sont pas morts pour la France, ils sont morts pour le colonialisme, victimes du colonialisme ».

Sébastien Baer : Bilan de cette guerre de 92 mois, 25 000 victimes françaises, 250 000 morts parmi les Algériens, et des blessures, des souvenirs encore très vifs pour ces milliers de soldats mobilisés en Algérie.

Ces blessures, liées à la Guerre d’Algérie, on va en parler tout au long de la journée sur France Info, avec vous, Sébastien Baer. Vous signez ce Plus de France Info, le dossier sur la Guerre d’Algérie, est à retrouver cette semaine dans le Nouvel observateur, et bien sûr sur notre site internet : France-info.com

L’historien Benjamin Stora réagit au reportage de Sébastien Baer

Nicolas Poincaré : Dans les choix de France Info, on va parler ce matin de la France d’il y a 50 ans. Il y a 50 ans, la France était en guerre mais on ne le disait pas, on appelait ça : « les événements d’Algérie ». Bonjour, Benjamin Stora.

Benjamin Stora : Bonjour.

Nicolas Poincaré : Vous êtes historien et vous publiez aux Arènes, et avec France Info, un livre très particulier, qui s’appelle « Algérie 1954-1962 / Lettres, carnets et récits des Français et des Algériens dans la guerre », mais c’est écrit dessus, c’est un livre objet, ce n’est pas qu’un livre, c’est plein de documents. Racontez nous.

Benjamin Stora : Effectivement, c’est un livre très particulier puisqu’il y a bien sûr, comme d’habitude, des chronologies, il y a bien sûr des récits d’histoire mais il y a surtout des documents, qui ont été insérés à l’intérieur du livre et reproduits à l’identique : ce sont, par exemple, des tracts de l’OAS, du FLN, des brochures de propagande de l’armée française, des cartes postales…

Nicolas Poincaré : Je l’ouvre en même temps que vous parlez, effectivement on a entre les mains, même un papier qui fait penser à ces années-là, une copie exacte des tracts, par exemple de l’armée française. Voici l’image du fellaga, et on voit une sauterelle masquée ou bien d’autres tracts, « La voix de la vérité », etc.

Benjamin Stora : C’est des reproductions des facsimilés, des journaux aussi d’époque, par exemple la signature du cessez-le-feu en Algérie, qui est signé, comme vous le savez, le 19 mars 62, des reproductions de journaux algériens aussi. Donc, ça a été un travail absolument colossal, qui a été fait par cette maison d’édition. Je ne connais pas d’équivalent, personnellement. J’ai beaucoup travaillé sur l’histoire de la Guerre d’Algérie, depuis très longtemps, c’est la première fois, quand ils m’ont proposé de travailler sur ce matériau, je n’avais jamais rien connu rien de semblable. Ce ne sont pas des archives que l’on peut lire sur des pages imprimées, non, non, ce sont des archives que l’on peut enlever du livre. On peut enlever les tracts, enlever les brochures, enlever les facsimilés de journaux et les lire en tant que tels. Il y a même des cartes routières de l’Algérie des années 50. Il y a bien sûr des correspondances aussi, de soldats, d’appelés, etc.

Nicolas Poincaré : Quand il y a une lettre, on a l’enveloppe, on ouvre l’enveloppe et à l’intérieur on retrouve une reproduction de la lettre, c’est assez émouvant. On va y revenir. Mais on va profiter, puisqu’on parle de cette époque, et de la sortie de ce livre aux Arènes, avec France Info, Vous Sébastien Baer, bonjour…

Sébastien Baer : Bonjour Nicolas.

Nicolas Poincaré : Vous avez choisi d’aller rencontrer deux acteurs de cette période : l’un ancien militaire français, engagé volontaire dans les parachutiste et puis l’autre, un ancien combattant du FLN.

Sébastien Baer : Oui, ils s’appellent René Técourt et Bachir Hadjadj. À l’époque, ils ont une vingtaine d’années et chacun combat pour ses idées : Bachir Hadjadj, dans l’armée de libération algérienne, pour obtenir l’indépendance, face à lui, René Técourt, le jeune homme a rejoint les parachutistes, les troupes de choc, son objectif, défendre l’Algérie française.

René Técourt : J’avais d’une part la trippe militaire, l’armée me faisait fantasmer et l’Algérie c’était l’empire français, il fallait qu’on le garde, je n’ai pas de raison de la laisser au FLN. Pour dire la vérité, je me prenais même pour Jeanne d’Arc. D’ailleurs si vous relisez même les journaux de l’époque, Monsieur François Mitterrand, ministre de l’intérieur avait déclaré : « L’Algérie, c’est la France et le seul dialogue qu’il y aura avec le FLN, c’est la guerre ».

Bachir Hadjadj : Nous étions les dominés, à l’évidence. Nous ne pouvions pas rêver, jeunes, d’être un jour sous-préfet, d’être un jour commissaire, d’être un jour pilote d’avion, d’être…, on décidait pour nous. C’est ce qui a fait que j’ai rejoint l’armée de libération nationale. C’était la possibilité, pour les Algériens, que cela soit autrement.

Nicolas Poincaré : Alors, on a compris qu’à l’époque les deux hommes étaient adversaires, quelles étaient leurs missions ?

Sébastien Baer : Bachir Hadjadj était chargé d’approvisionner les combattants du FLN en vivres, en armes, en équipements. René Técourt était, lui, à la tête d’un commando de parachutistes de 30 hommes dans le djebel, dans la montagne. Il remonte les réseaux, traque les rebelles, ces ennemis qu’il déteste.

René Técourt : C’était viscéral, je ne peux pas mieux vous comparer, c’est comme agiter un chiffon rouge devant un taureau. C’était l’ennemi, exécré. Il voulait toucher au drapeau, il voulait toucher à l’empire, toucher à la France. Pour moi, c’était comme si on avait attaqué ma mère ou je ne sais pas, on ne réfléchit pas dans ces cas-là. Pour moi, la France était l’être le plus chèr que j’avais à l’époque.

Bachir Hadjadj : Pour moi, je n’avais pas cette haine-là. Pour moi, il y avait deux France : il y a la France qui m’a émancipé, j’adhère à ses valeurs, et puis il y a la France qui m’a humilié. Cette France qui m’a humilié, je ne l’aime pas. Je ne crois pas avoir de haine mais par contre il fallait que cela change. L’indépendance était quelque chose de justifié. L’Algérie française, était quelque chose qui ne se justifiait pas. C’est ça l’important.

Sébastien Baer : Vers la fin de la guerre, René Técourt s’engage au sein de l’OAS, l’Organisation de l’armée secrète, ce sont les ultras de l’armée, ceux qui n’acceptent pas l’indépendance de l’Algérie mais ce putsch de l’OAS, sera finalement un échec.

Nicolas Poincaré : Alors, la fin de la guerre justement Sébastien Baer vous en parlez, quel souvenir ces deux hommes en gardent ?

Sébastien Baer : Un souvenir très difficile, très délicat, pour René Técourt, le parachutiste, le militant de l’OAS, le défenseur acharné de l’Algérie française. 50 ans après, il n’a toujours pas pardonné au général de Gaulle d’avoir négocié avec le FLN.

René Técourt : On a aidé les fellagas à s’imposer en Algérie. De Gaulle, lui, il n’aimait pas l’armée et il l’a dit. Il a dit : l’armée s’est toujours trompée. Elle était antidreyfusarde, elle était pour Pétain et maintenant elle est pour l’Algérie française. Il a même crié : « Vive l’Algérie française » pendant son périple en Algérie, alors qu’il avait déjà engagé des pourparlers avec les fellagas. Pour moi, il y a trahison.

Bachir Hadjadj : L’Algérie a gagné son indépendance alors qu’elle a perdu la guerre sur le terrain. C’est-à-dire que les idées politiques que défendaient les Algériens étaient plus fortes que la victoire militaire remportée par les généraux français en Algérie.

Sébastien Baer : Bachir Hadjadj a quitté l’Algérie, 10 ans après l’indépendance. Pour échapper à la prison, René Técourt, le rebelle de l’OAS, s’est, lui, réfugié plusieurs années en Espagne, il a du vivre longtemps sous une fausse identité.

Nicolas Poincaré : 50 ans après la fin de cette guerre, c’est une période qui est encore très présente dans leurs esprits.

Sébastien Baer : Et ils ressentent oui, tous les deux une certaine amertume. Bachir Hadjadj, l’ancien combattant du FLN dénonce l’amnésie de la France. En face, René Técourt regrette l’abandon des pieds-noirs.

René Técourt : On pouvait très bien donner l’indépendance à l’Algérie mais ménager au moins l’intérêt de nos propres citoyens. Le million de pieds-noirs qui a été rapatrié a été accueilli par Monsieur Gaston Defferre, maire socialiste de Marseille, qui les a accueilli au cri de : on devrait les rejeter à la mer. Alors ça, non, ça ne passe pas.

Bachir Hadjadj : Ce qui devrait être fait, c’est de dire ce qui s’est passé. Oui, il y a eu colonisation, il y a eu des monstruosités mais ce n’est pas les Français d’aujourd’hui qui sont responsables. Par contre, on ne peut pas accepter que cela ne soit pas dit. On ne peut pas rester dans le déni.

Sébastien Baer : Aujourd’hui, les deux hommes ont 71 ans et 73 ans. Ils vivent à Paris mais ne se sont jamais rencontrés.

Nicolas Poincaré : Merci, Sébastien Baer. On est toujours avec Benjamin Stora, à l’occasion de la sortie d’un livre d’histoire, de photos et de documents, une centaine de documents, dans ce livre qui s’appelle : « Algérie 1954-1962 », publié par les Arènes avec France Info. Benjamin Stora, quand on entend ce portrait croisé, réalisé par Sébastien Baer, on s’aperçoit qu’ils ont 70 ans 73 ans. C’est ça qui est passionnant pour vous, spécialiste de cette époque. Vous travaillez sur une époque où les acteurs sont encore vivants, au soir de leur vie.

Benjamin Stora : C’est-à-dire que l’on a le sentiment que plus on s’éloigne de la période de la Guerre d’Algérie, plus les passions sont encore très vives. Cela fait 50 ans maintenant que l’Algérie est indépendante, 50 ans, un demi-siècle, et on a le sentiment, en écoutant ces deux personnages, que c’était hier. Hier qu’ils descendaient du bateau, qu’ils arrivaient en France. C’est quelque chose qui ne passe pas. C’est-à-dire qu’il n’y a pas de consensus de mémoire. Il y a une réconciliation mémorielle très difficile et très compliquée ans la mesure où chacun ne veut pas admettre sa propre responsabilité dans la situation qui s’est passée, d’un côté comme de l’autre. Donc, à partir de là, la tâche prioritaire des historiens c’est de dire et d’écrire l’histoire, c’est-à-dire de montrer des documents, de confronter les mémoires, de restituer ces mémoires, pour essayer précisément, en établissant la vérité historique, en s’approchant au plus près de la vérité historique, d’essayer de surmonter encore une fois ce traumatisme, pour que dans les nouvelles générations qui arrivent, qu’il n’y ait pas cette transmission du traumatisme, parce que c’est cela le problème.

Nicolas Poincaré : Est-ce qu’il y a des tabous encore, des choses qui n’ont pas été dites, qu’on a du mal à dire ?

Benjamin Stora : Il y a des choses qui ont été portées à la connaissance du plus grand nombre, beaucoup de documentaires ont été réalisés sur la Guerre d’Algérie, les manuels scolaires commencent à intégrer, je dis bien commencent à intégrer, cette page très sombre de l’histoire, difficile, cruelle. Donc, il y a une progression incontestable. Mais il reste encore bien sûr un certain nombre de choses à dire, en particulier sur les condamnations à mort, les corvées de bois, le problème de la torture, la liquidation physique des opposants du FLN, par le FLN, parce que ce sont des choses terribles aussi qui se sont passées à l’intérieur du nationalisme algérien. Bref, il y a encore beaucoup de chose à dire, à écrire et à montrer au sujet de la Guerre d’Algérie.

Stanislas Hutin, séminariste, appelé en Algérie contre son gré, raconte le refus de la guerre.

Stanislas Hutin : J’ai très, très mal pris, je me suis même posé la question de la désertion. Pourquoi ? Parce que je revenais de Madagascar après avoir découvert ce qu’étaient les pratiques coloniales de là-bas à cette époque. Alors partir à ce moment-là avec des amis qui se trouvaient au Cameroun, en Côte-d’Ivoire, tous les mouvements qui commençaient à se déclencher, des mouvements de volonté d’autonomie à l’époque et parfois d’indépendance, comme au Cameroun, cela me faisait vraiment mal aux tripes. Je ne pouvais pas imaginer d’aller faire la guerre à des gens qui voulaient leur indépendance. Pour moi, c’était clair. Et c’était manifestement le départ en guerre. Moi, j’étais dans la coloniale, j’étais avec des officiers qui revenaient d’Indochine, qui venaient de perdre la guerre, et qui se disaient : on ne va pas nous la faire deux fois. Donc, ils partaient à la guerre et ils partaient en conquérants, c’était évident. Et tout ce que je raconte dans mon carnet de notes, de toutes les exactions qui ont déjà commencées dès 55, on était en novembre 55 à l’époque, c’était, je dirais, complètement couvert sinon déclenché, organisé par notre encadrement, ces anciens d’Indochine qui pensaient que les Arabes, on les vaincrait en moins de deux. Ils venaient de se farcir les Vietnamiens, et on sait avec quelles difficultés, pour eux, les Arabes qui n’étaient pas armés, qui étaient rien du tout, qui naviguaient avec des fusils de chasse on liquiderait ça en quelques temps. Dès novembre 55, au départ de Rennes, où on avait été rassemblé, on a fait un barnum pas possible pour arriver à Rivesaltes, où tous les anciens de la coloniale aétaient rassemblés. Tous les jeunes qui avaient fait leur service militaire comme engagés par devancement d’appel dans l’Afrique équatoriale, l’Afrique Occidentale ou Madagascar, comme moi, on s’est retrouvé à Rennes, puis envoyés à Rivesaltes. Et dans le trajet, Rennes-Rivesaltes, ça a été l’horreur. On a mis à sac le restaurant de la gare de Nantes, les CRS sont donc arrivés, on les a caillassés avec les cailloux du ballast. Ça n’a pas arrêté tout le long du parcours avec écrit sur les wagons : « CRS dans l’Aurès », « Le Maroc aux Marocains », « La Tunisie aux Tunisiens », « L’Algérie aux Algériens ». C’est comme ça qu’on est partis.

Sébastien Baer : Déjà, il y avait…

Stanislas Hutin : Déjà, en novembre 54. Ça a été parmi les tous premiers événements et manifestations un peu de révolte du contingent. Les officiers n’ont rien pu nous faire faire. On était en état de désobéissance totale. Quand on a embarqué à Port-Vendres, sur le Président de Cazalet, le bateau qui nous amenaient en Algérie, il y avait le général, je ne sais pas si je dois dire son nom, qui était sur le quai, le général Fauconnier ( ? orthographe incertaine), qui commandait la région, je n’ai jamais vu quelqu’un se faire insulter pareillement par je ne sais pas combien on était sur le bateau, 500-600 troufions qui partaient, on ne savait d’ailleurs pas où, si c’était le Maroc, la Tunisie ou l’Algérie, on ne nous avait rien dit. Mais le pauvre homme s’est fait insulté comme ce n’était pas possible. Et mon père qui était venu m’accompagner, lui ancien combattant de Verdun, en était complètement bouleversé. Il pleurait comme une Madeleine, comme je ne l’avais jamais vu pleurer, devant cette espèce de débordement presque de haine à l’égard de l’armée et de ce qu’on allait… Voilà, c’était invraisemblable. Nous, on nous disait qu’on allait faire la pacification. Alors, d’un côté effectivement, comme je le raconte : ouvert des écoles ouvert des dispensaires et d’un autre côté la guerre larvée qui commençait a devenir vraiment de plus en plus sérieuse. Ce début de la guerre, enfin moi les six premiers mois que j’en ai vécus, ont été vraiment horribles. Mais je n’aurais jamais imaginé que cela puisse aussi vite aller aussi loin. Ça, c’est sûr ! On a eu des ordres, au début, très vite très stricts de ne pas avoir de contact avec la population, pour maintenir cette distance par rapport à la population et ne pas se laisser embobiner par elle. C’était complètement contradictoire parce que moi d’un autre côté j’ai été nommé instituteur, je ne pouvais faire la classe que dans un gourbi, qui avait été réquisitionné et qui se trouvait à quelques encablures du camp, et puis je participais aux gardes et aux embuscades de nuit. Dès que j’étais sorti de l’école, j’étais un militaire comme un autre. Inutile de vous dire que moi, j’étais séminariste à l’époque, j’étais très, très mal vu effectivement de mes officiers puisque je faisais réfléchir ces jeunes là, du contingent, à l’inanité de cette guerre et de ses méthodes. Et ils acceptaient, quand le soir, sous la guitoune, on parlait, ils finissaient par accepter un peu mes vues et ils comprenaient. Souvent ils me disaient d’ailleurs : mais toi, tu es curé, c’est normal que tu penses ça, mais ne nous demande pas à nous… etc. mais quand même certains finissaient par réfléchir, et même certains ont refusé des corvées qu’on leur avait commandées, comme les corvées de bois. Ça, ils l’ont refusé. Les corvées de bois, vous savez ce que c’est, on dit au prisonnier : « allez, vas-y fout le camp, t’es libre », puis on lui tire dans le dos, on l’abat comme ça. J’étais considéré comme l’antimilitariste, le dangereux communiste, etc. Donc, j’étais l’emmerdeur, Et, ils me l’ont fait bien sentir. Et un jour, deux copains qui revenaient du mess m’ont pris à part et ils m’ont dit : Hutin, n’accepte jamais d’aller en embuscade avec les paras parce qu’ils ont juré qu’ils te descendraient.

Albert Nallet, appelé en Algérie. Il raconte les mensonges de la guerre

Albert Nallet : On avait toujours espoir de ne pas partir. Pour la plupart des jeunes appelés du contingent, si on pouvait éviter l’Algérie, c’était bien. C’était trop dangereux, c’était une incertitude, c’était ne pas revenir avant un an, avoir une permission. Non, c’était trop dur. En tous les cas, pour moi, qui étais engagé dans le mouvement pour la paix en Algérie, j’étais à l’époque à l’Union des jeunesses républicaines de France, je manifestais pour la paix, j’étais convaincu que les Algériens menaient une lutte juste pour leur indépendance, donc pour moi c’était très dur de partir là-bas. Je partais dans l’inconnu, je ne savais pas comment j’allais me débrouiller avec ça. En 1957, il y avait déjà pas mal de combats, pas mal de morts qui nous arrivaient. Il y avait ce danger-là, participer aux opérations militaires, c’était quand même une appréhension. À la fois on avait des informations mais peu d’informations. De toute façon on ne connaissait pas le pays, on partait dans l’inconnu. Mais moi, je suis parti d’ici, là je suis dans ma campagne, j’ai quitté ma campagne, je suis descendu par le train dans le Midi, c’est la première fois que j’allais dans le Midi. On imagine mal aujourd’hui. Je suis resté trois jours à Marseille, puis embarcation sur l’Algérie. Mais c’était l’inconnu et puis cette appréhension de ce qu’on allait connaître. Je me souviens bien de ce voyage en camion d’Alger jusqu’à Fort National, ça a été vraiment la découverte. C’est drôle parce qu’on ne savait pas et pourtant ça se passait dans ce pays. On ne savait pas, on ne nous disait rien. Mais moi, cette découverte de voir qu’on était dans des camions, protégés par l’aviation, avec des militaires qu’il y avait dans tous les virages stratégiques, armés jusqu’aux dents, les casques, mais c’était une découverte, là, traumatisante d’ailleurs ! On ne savait rien, on nous cachait. On allait participer à des opérations de maintien de l’ordre, voilà, c’est tout ! Et quand il y avait même des accrochages sérieux entre l’armée de libération nationale algérienne et l’armée française, on en parlait difficilement. L’armée de libération nationale avait toujours beaucoup de morts, dans l’armée française, il n’y en avait jamais, dans les communiqués, il ne fallait pas démobiliser les soldats, il ne fallait pas non plus que la population sache, il y avait ça aussi. On a caché, c’était une guerre… On a caché sa nature, la mission c’était le maintien de l’ordre, ce n’était pas une guerre. C’est le maintien de l’ordre, c’est-à-dire qu’il faut maintenir l’ordre français, on n’appelait pas ça l’ordre colonial, l’Algérie c’était la France. L’Algérie, c’était trois départements Français, donc la Kabylie, c’était la France. Donc, ce mouvement armé, pour faire aboutir l’indépendance était animé forcément par des hors la loi qu’il fallait éliminer. Et on nous présentait ces combattants algériens, qu’on appelait les hors la loi, qu’on appelait aussi les fellagas, comme des gens ennemis de la civilisation, ennemis de la culture, il faillait donc - la propagande officielle c’était ça – protéger les populations de ces gens-là, qui emmenaient l’Algérie au chaos. Nous on amenait la civilisation tandis qu’eux c’étaient des sauvages. Cette propagande existait parce qu’on avait réussi à faire croire aux gens que l’Algérie ne pouvait pas être indépendante. On avait réussi à faire croire, à force de propagande, que les Algériens n’étaient pas capables de se gouverner eux-mêmes, donc, il fallait qu’on soit là et que c’était leur rendre service d’être là. C’est pour ça que quand je suis parti en 57, il y a eu un sondage, je le cite dans mon livre, il y avait 18%, c’est-à-dire moins de 20%, des Français qui pensaient que l’Algérie pouvait accéder à l’indépendance. C’est-à-dire que la propagande officielle avait réussi à faire croire ça. Ça ne pouvait être autrement, c’était des sous-hommes.

Jean-Pierre Villaret, engagé volontaire chez les parachutistes. Il explique les raisons de son engagement.

Jean-Pierre Villaret : D’abord j’ai été élevé dans une famille avec des principes, une éducation assez stricte, et au cours de cette école que j’ai reçu dans ma famille, il était toujours question du drapeau, de l’honneur, de la patrie, etc., les grandes valeurs. Ça, c’est un premier point. Deuxième point, j’ai toujours été, comme on dirait dans le Midi, un castagneur. Depuis petit, j’aimais la bagarre, me frictionner, me taper, en grandissant cela ne s’est pas beaucoup amélioré. Donc, j’avais envie de me défouler et de partir là-bas pour me battre, tant qu’à faire cela ne m’intéressait pas d’être dans une unité, à l’arrière ou dans un bureau, comme beaucoup, maintenant, chacun son caractère, chacun son tempérament. Et moi, j’avais un caractère peut-être un peu d’aventurier et pour moi c’était l’occasion, pensais-je, de vivre une aventure.

Sébastien Baer : La cause, elle vous semblait bonne aussi, défendre l’Algérie française ?

Jean-Pierre Villaret : Écoutez, en ce qui concerne la cause, je remarque quand même une chose, c’est qu’honnêtement il était difficile, quand on voulait se pencher sur le problème, réfléchir, le Maroc avait son indépendance, la Tunisie aussi, que faisait-on avec l’Algérie, qui était devenue une véritable enclave ? Alors, départements français, ça, c’était tout à fait d’une autre époque. Je pense qu’il eut été mieux de carrément négocier dès le départ, cela aurait évité beaucoup de morts quand même chez nous, 26 000 morts, c’est beaucoup je trouve. Ceci étant, dans la mesure où le gouvernement français, l’État avaient décidé de combattre là-bas et de faire en sorte que l’Algérie reste française, bon, pourquoi pas, d’accord, et quitte à aller là-bas, oui, oui, j’allais y aller mais dans cette optique, conserver l’Algérie à la France.

René Tecourt, engagé chez les parachutistes et militant de l’OAS. Il évoque son engagement chez les paras.

René Tecourt : J’avais d’une part la trippe militaire, l’armée me faisait fantasmer, depuis tout petit. Je me rappelle, c’était en 54, j’avais 15 ans, je suivais dans « La Vigie marocaine », le journal de l’époque, ce qui se passait à Dien Bien Phu, avec les pertes d’Isabelle, des positions, etc. Bigeard, on en parlait déjà. Et quand Dien Bien Phu est tombé en 54, j’ai pleuré. Pour moi, c’était quelque chose que je vivais personnellement. Et l’Algérie représentait pour moi, non, c’était l’empire français. Il fallait qu’on le garde. Et quand j’ai résilié mon sursis en novembre, c’était 60, oui, il y a eu après ça, - le temps que l’armée réagisse et m’appelle sous les drapeaux - les barricades de janvier 61, et j’ai dit : là, c’est foutu, de Gaulle va leur donner l’indépendance et j’arriverai trop tard en Algérie. Mon souci était d’arriver trop tard. J’étais vraiment fana-mili, comme on dit maintenant, je voulais participer à cette guerre. Pour dire la vérité, je me prenais même pour Jeanne d’Arc. Personne n’a compris dans ma famille cette idée folle qui m’a prise de résilier mon sursis et de partir volontairement. Les journaux à l’époque, il y avait des photos, dans Paris-Match, de Bigeard, de ses paras dans les Aurès et en Kabylie, c’était pour moi l’élite de l’armée, il n’était pas question d’aller ailleurs que dans les paras. En même temps, j’en avais une trouille bleue parce qu’à l’époque j’étais un petit-bourgeois douillet et frileux et en les montrait comme des bêtes de guerre qui risquaient leur peau tous les jours, mais il n’était pas question d’aller ailleurs que dans les paras. Je me suis trouvé quand même balancé à 20 ans chef de section, de 30 paras, et mes sous-officiers étaient des gars qui avaient 10 ans de plus que moi, qui avaient fait l’Indochine, qui étaient bardés de décorations jusqu’au ventre, et moi, jeune gamin de 20 ans, je me suis demandé si j’arriverai à faire le poids. Il n’y a pas eu de problèmes. On était vraiment tous unis dans un même but, on voulait que l’Algérie reste françaises, on était prêt à mettre le paquet pour ça. Nous étions, les parachutistes, avec la Légion, ce que l’on appelait les troupes de réserve générale. C’est-à-dire que l’essentiel de l’armée là-bas était disséminé dans le quadrillage des territoires, la majorité des appelés passait l’essentiel de leur service isolés sur un piton, pendant 20 mois à surveiller ce qui se passait, essayer d’encadrer les populations, alors que nous, nous n’étions pas assignés sur place, on nous appelait dès que ça accrochait quelque part. C’étaient les troupes de choc, c’était le but de la manœuvre, le général Challe avait voulu constituer justement ce qu’il appelait les troupes de réserve générale, c’est-à-dire celles qui restaient en repos et que l’on appelait quand ça bardait quelque part. C’était pour ça que j’étais parti, être au feu. J’avais vu étant jeune, comme tout le monde, des tas de westerns quand ils se tirent dessus, ils restent debout et ils tuent, quand ils prennent une balle, il y a une légère grimace puis ils continuent, la réalité est bien plus dégueulasse à voir. D’abord, quand les premiers coups de feu partent on a une trouille bleue, et ça je ne connaissais pas, cette peur, l’impression d’avoir un caillou sur l’estomac et là, ça m’a traversé la tête : mais qu’est-ce que tu es venu foutre dans cette galère, toi qui était tranquille comme étudiant ? Surtout que quand les coups de feu partent, on ne sait pas d’où ils viennent, la première difficulté, c’est de localiser d’où partent les coups de fusils qu’on reçoit. Ensuite, dès qu’il y a l’action, alors là il n’y a plus de problème, toute la peur qui a été accumulée se transforme en énergie, de l’adrénaline, pour gueuler à l’assaut, et là les gars suivent. Je regarde d’un œil très circonspect les récits et de la Deuxième Guerre mondiale et des autres conflits, le récit en effet par les vainqueurs, et c’est en général, oui cela représente une part de la vérité mais cela ne représente pas toute la vérité. Malheur aux vaincus ! Vae Victis Non seulement je ne regrette rien de ce que j’ai fait, mais j’en suis fier parce que cela m’a coûté de faire ce que j’ai fait. La seule chose que je regrette c’est la haine et le mépris que j’avais pour les fellagas, ils méritaient mieux que ça. Ce qui m’a écœuré, à lire la fin de mon séjour de l’Algérie, de Gaulle, lui, à la fin, envoyait ses barbouzes dont la mission, nommément, était de flinguer l’OAS pour établir le FLN en Algérie, donc il s’agit plus que de brader, pour moi, il y a trahison. Il y avait une population française en Algérie, ne parlons pas même pas des Musulmans, uniquement de ce million de Pieds-noirs qui était en Algérie, eux avaient versé leur sang pour la France, et ces gens-là, quand ils sont agressés par le FLN, on envoie des barbouzes pour tirer sur l’OAS qui veut garder l’Algérie française, pour favoriser le FLN, ça a été l’horreur ! Les harkis, qui étaient nos supplétifs, qui s’étaient engagés volontairement à servir la France, non seulement on les a désarmés et abandonnés mais ceux qui avaient réussi à monter sur le bateau, Messmer a donné l’ordre de les faire redescendre parce que le FLN l’exigeait. Le lieutenant musulman, qui commandait le commando Georges, qui faisait parti des troupes d’élites de Bigeard, était un ancien fellaga rallié, qui s’est battu avec la France, on l’a désarmé, laissé sur place, il a été bouilli vif, un lieutenant de l’armée française, le commando Georges ! On a aidé les fellagas à s’imposer en Algérie. Vous savez, j’ai maintenant 71 ans, je suis plus prêt de la fin de ma vie que du départ, je ne veux pas partir avec le cœur plein de rancœur, de vengeance, etc., j’essaye de faire la paix, je veux partir en paix. Les fellagas finalement, dieu sait que je les ai haïs, détestés, on s’est battu loyalement, on avait tous les deux en tout cas cette chose qui était que, comme l’écrit le capitaine Sergent dans un de ses bouquins, j’ai mis ma peau au bout de mes idées, eux faisaient la même chose. On peut s’estimer malgré les horreurs qui ont été commises, et je me suis rendu compte que ces fellagas que j’ai tellement détestés, j’ai maintenant plus de compassion pour eux que je n’ai de haine. En revanche, ceux, j’avoue, envers qui j’ai du mal à avaler, c’est les porteurs de valise du FLN, le réseau Francis Jeanson. Collecter de l’argent pour le remettre à des fellagas, qui en Algérie allaient tuer des soldats français et des civils français, il n’y a qu’en France qu’on voit ça. C’est plus que de la tolérance envers l’ennemi, compréhension ou autre chose, là, est la volonté délibérée de faire tuer des Français, c’était de l’argent couvert de sang, parce que le FLN égorgeait les Algériens de France qui ne voulaient pas cotiser. Un, et deux, cet argent allait servir à acheter des armes, qui allaient tuer des soldats français et les civils, hommes, femmes et enfants d’Algérie, ça, j’avoue, j’ai du mal. Ça, j’ai du mal. Je peux comprendre que des Français estimaient que l’Algérie devait devenir indépendante, qu’ils aient de la sympathie mais acheter des armes à des ennemis pour leur permettre de tuer des Français, j’avoue, 50 ans après, ça ne passe pas.

Noël Favrelière, officier parachutiste et déserteur. Il n’a pas eu d’autre choix que de fuir les troupes françaises.

Noël Favrelière : Je ne comprenais pas que seulement quelques années après s’être libéré des Allemands, après s’être battu, comme l’ont fait mon père et mes oncles par exemple contre les Allemands, on envoie des jeunes couillons de mon espèce se battre contre les gens qui voulaient la même chose, libérer leur pays et obtenir une indépendance. Je trouvais cela absolument injuste. Et j’étais persuadé que de toute façon l’indépendance était inéluctable. Il y avait la Tunisie, il y avait le Maroc, déjà libres, l’Afrique noire qui remuait ses chaînes, il ne faisait aucun doute que cela ne pouvait finir que comme ça, et le plus vite cela aurait été le meilleur, cela aurait économisé tant de vies. Pourquoi le Maroc ? Pourquoi la Tunisie ? Oh, si, je le comprenais très bien pourquoi : d’une part il y avait le pétrole, il y avait aussi les riches propriétaires d’Algérie qui avaient tout intérêt à garder les Algériens comme des demis citoyens, au mieux. Vous voyez un petit peu l’intérêt qu’ils avaient à garder l’Algérie telle qu’elle était. Mon père m’a emmené, au moment où j’étais rappelé, au train, il m’embrasse en montant sur le marchepied et me dit : ne deviens pas un Boche. Lui, il disait ça parce qu’ancien prisonnier évadé puis ensuite Résistant. Puis, le train a bougé, mon père s’est mis à courir et est remonté sur le marchepied et m’a dit : excuse moi fils, je n’aurais pas dû te dire ça, je sais que tu ne le seras jamais. Il pensait absolument comme moi. J’étais absolument contre cette guerre. C’était pour six mois disait-on, puis avec les congés, etc. cela aurait été cinq mois, seulement cinq mois ou alors je refusais et je me retrouvais en taule. Alors pour cinq mois, surtout qu’à l’époque il n’était encore pas question d’une guerre, c’était une opération de police, c’est ça : ça ne durera pas longtemps et ce n’est pas méchant, mais dès mon arrivée là-bas, les bavures, comme la mort d’une petite fille, comme brûler une forêt, on allait de bavure en bavure, de plus en plus grave et comme si c’était normal. On allait devenir des Boches si on s’était laissé faire. Il fallait réagir. Justement, avec les copains, on en discutait, on était tous d’accord et quand moi je proposais de faire une action disons plus collective, je me suis retrouvé tout seul. Ce qui fait que plus tard, quand j’ai retrouvé un de mes amis à Paris, un peu par hasard, dans une galerie d’art, on a parlé des autres et je lui ai dit : je serais bien heureux, bien content de les revoir, de les rencontrer. Il m’a dit : mais eux, ils ne veulent pas te voir, ils ont honte d’eux-mêmes parce qu’ils pensaient comme toi mais ils n’ont rien fait. Je ne voyais qu’une chose à faire, c’était de déserter en même temps je sentais ça comme un énorme « Merde » que je criais à l’armée et à cette France colonialiste.

Jean-Jacques Gonzales, fils de pieds-noirs. Né à Oran en 1950. Il se souvient de la guerre vue par les pieds-noirs.

Jean-Jacques Gonzales : La Guerre d’Algérie a été très courte en Oranie mais elle a été extraordinairement violente, c’est probablement là où ça a été le plus violent. Donc, les deux dernières années que j’ai passées en Algérie, l’année 60-61 et 62, ça a été absolument épouvantable. C’était les attentats, les meurtres, les cadavres dans la rue. Moi, en allant au lycée, j’avais dix ans, dix ans et demi, 11 ans, j’ai enjambé des gens par terre. Il y avait plein de sang. Ça, je l’ai vécu, j’ai vécu les mitrailleuses, les balles qui passaient à travers les murs, tout ça, quand j’avais 10-11 ans. C’était la guerre. La guerre qui arrivait. Alors, évidemment, les choses étaient très schématisées : c’étaient les Arabes, les Européens. C’est les Arabes qui ont tué un Européen, ils veulent nous faire partir, c’est la guerre. C’était un petit comme ça que c’était véhiculé. Quand je suis rentré en France, en 1962, j’ai mis plusieurs années à réussir à marcher dans la rue sans me retourner, parce que j’étais tout le temps en train de me retourner pour savoir s’il n’y avait pas quelqu’un qui allait venir derrière mois avec un révolver, puisque la technique de l’attentat c’était ça : quelqu’un qui arrivait derrière, posait un pistolet sur la nuque, tac, deux coups puis il partait. Donc, quand j’entendais des gens marchaient derrière moi, j’étais toujours en train de me retourner, j’ai mis beaucoup de temps à me débarrasser de ça. Et donc, effectivement, c’était une empreinte, l’empreinte de la guerre bien sûr. Quand je suis parti d’Algérie pour la France, moi j’ai attendu trois jours dans des lits de camp, sous des tentes à l’aéroport, pour pouvoir prendre l’avion. Il y avait des milliers de personnes qui faisaient la queue pour prendre l’avion. Ah, non, non, moi je l’ai vécu ça. J’étais sans mes parents, j’étais avec ma sœur, moi j’avais 11 ans, elle, elle avait 18 ans. On était là tous les deux et on attendait qu’on nous appelle pour partir en avion, dans des espèces de camps avec des valises énormes. Il faisait une chaleur extraordinaire, c’était en juin, les gens avaient des pulls et des manteaux les uns sur les autres parce qu’ils n’avaient plus de places dans les valises. C’était eux-mêmes la valise. Je suis parti avec une certaine impatience, une certaine ivresse finalement de retrouver le pays de Cocagne, ce dont les livres parlaient, la France. Et c’est plus tard que je me suis rendu compte qu’arrivant là, je n’y connaissais rien et je m’y suis trouvé étranger. Et ça, je crois que cela a été le grand drame de beaucoup de gens de ma génération, c’est-à-dire étranger en Algérie, étranger en France. Un double exil, si vous voulez : l’exil de l’Algérie puis l’exil de la France.

Mohamed Ghafir, dit « Moh Clichy », responsable du FLN à Paris-Nord. Il revient sur le rôle du FLN en France.

Mohamed Ghafir : On se battait pour la liberté. Je ne vois pas la France pourquoi elle s’est battue la Première et la Deuxième Guerre mondiale c’est pour sortir les Allemands parce qu’ils veulent rester libres parce qu’ils étaient libres, eh bien, nous on se battait pour la liberté et pour l’égalité aussi. L’ordre a été donné de rester en France et de créer cette fédération de France du FLN. Chaque Algérien, chaque Algérienne là où il est a un rôle à jouer pour défendre la liberté, pour cette révolution qui est enclenchée soit sur le plan des finances, il paye des cotisations, soit sur le plan des renseignements, soit sur le plan de la sensibilisation de la population française, par exemple ceux qui habitent dans les villes ici peuvent faire marcher que ce n’est pas une guerre de sauvages, ce n’est pas une guerre d’Algériens contre les Français, c’est une guerre de libération nationale. Comme vous avez lutté pour libérer la France du joug allemand, la Première et la Deuxième Guerre mondiale, nous aussi on demande notre liberté. Le fait de le dire à ses voisins, à ses amis, etc., c’est une lutte, c’est une participation active pour la libération de l’Algérie. Clandestinement, nous, dans chaque quartier, dans chaque région, dans chaque secteur, dans chaque arrondissement, il y a une organisation du FLN clandestine. On ne se réunissait que la nuit d’ailleurs dans des cafés, des chambres d’hôtel, etc., on changeait. Dans chaque quartier on a des endroits où on se réunissait. Nous, notre premier objectif, c’est de réunir tous les Algériens, c’est-à-dire de faire intégrer toute la population de l’immigration au sein du FLN. Une fois que cette masse est entrée, donc on a une rentrée d’argent déjà conséquente, les statistiques l’ont prouvé, c’est grâce à l’immigration que la révolution algérienne a été financée à 80%. C’est les statistiques données par le Gouvernement provisoire de la république algérienne et par nos chefs de Tunis à l’époque. L’immigration a financé la révolution algérienne, sur le plan des armes, tous les plans. Tous les bateaux d’armes qui sont achetées un peu partout dans les pays, ils sont payés avec l’argent de l’immigration, qui ont transité dans des pays connus, avec des trafiquants pour être embarquées justement et envoyées au maquis. On a structuré les gens, maintenant on s’est préparé à un maquis en France, parallèle à celui qui s’est fait en Algérie, pour préparer cette lute armée en France, cibler les objectifs militaires et économiques. Militaires, cela veut dire les casernes, les dépôts d’armes, etc. les commissariats de police, faire dérailler les trains, incendier les forêts, c’est des actions comme ça de destruction. Surtout, la directive était précise, épargner les civils.

Sébastien Baer : Vous étiez forts à Paris ?

Mohamed Ghafir : Bien sûr, nous étions cent et quelques milles, Paris seulement, Paris et la grande banlieue bien sûr. Nous étions puissants bien sûr. Il y a eu des victimes parmi les policiers, les harkis il y en a à gogo, parce que les harkis c’est une cible pour nous, ils trahissaient l’Algérie, parce que si on les a amenés ici déjà parce qu’ils sont sanguinaires, en Algérie ils ont fait des massacres, c’étaient des cibles. Ceux-là, ils ont pris, je ne vous dirais pas comment on les supprimait, on le descend dans la cave et on l’étrangle, ça je vous le dis carrément, on l’étrangle et puis le soir en le jette dans la Seine. C’est tout, la guerre, c’est la guerre voilà !