Jeudi 10 décembre 2020, ouverture du Colloque [1] par Stéphanie THIÉBAULT, Directrice de l’Institut écologie environnement du CNRS ; Bruno DAVID, Président du Muséum national d’Histoire naturelle. Présentation des thèmes du Colloque par Serge MORAND (ISEM - CNRS et CIRAD, Bangkok) et Frédéric DENHEZ, journaliste.

Stéphanie THIÉBAULT : Bonjour Mesdames et Messieurs. Nous allons introduire, tout de suite, ce colloque sur l’animal à l’Anthropocène. Je me présente. Je suis Stéphanie THIÉBAULT. Je suis la Directrice de l’Institut écologie et environnement du CNRS. Je vais présenter et introduire ce formidable colloque.

C’est en février, depuis février 2017, lors des prospectives de l’Institut d’écologie et d’environnement, qui s’étaient tenues à Bordeaux, que l’idée d’un colloque sur la relation homme-animal a été proposée. À ce moment-là, il y avait un groupe, d’une douzaine de chercheurs, qui proposaient de remettre l’animal au cœur de notre environnement et de nos sociétés. Ils considéraient en effet l’humanité comme une nouvelle force évolutive des espèces animales à l’échelle mondiale.

Peu de temps après, Serge MORAND, que je salue ici, proposait à son tour un grand colloque autour de l’animal à l’Anthropocène. Nous y voilà donc.

L’Anthropocène, comme vous le savez, est caractérisé par la domination des activités humaines, en capacité de modifier le fonctionnement global de la planète. L’Anthropocène peut donc se lire au regard des effets sur l’évolution des liens utilitaires et affectifs avec le vivant. Mais tout cela prend ses racines dès le Paléolithique en fait, dès l’aube même de l’humanité, et depuis le Paléolithique où à travers les représentations saisissantes des chevaux, des bisons, des reines dans les grottes, il est bien entendu que déjà les relations entre les premières sociétés humaines et les animaux étaient fortes et très proches. La domestication animale a été cette première phase de l’appropriation de la productivité biologique primaire par les humains, afin d’obtenir à la fois des protéines et à la fois des forces de travail. L’agriculture et l’élevage ont permis l’émergence des sociétés agraires et la première mise à distance du sauvage. L’industrialisation, avec la libération de la dépendance au travail des animaux a réduit beaucoup les fonctions de l’animal domestique à l’alimentaire, ou bien à la compagnie, tandis que « l’animal sauvage », entre guillemets, a vu son espace de liberté et de vie de plus en plus restreint.

Aujourd’hui, l’animal d’élevage est devenu une espèce de machine vivante, optimisée pour la production de protéines, et l’industrialisation de l’élevage, comme on le voit, en est en plein dedans, cela devient source de crises sanitaires à répétition. C’est justement là que nous arrivons aujourd’hui avec cette crise extraordinaire que nous vivons. Si l’animal sauvage est géré comme ressources biologiques ou espèces en danger, l’animal sauvage est aussi surveillé pour ces risques, réels ou supposés, ou rêvés ou on ne sait quoi, sur la santé des humains et des animaux domestiques. Les modifications passées, ou en cours, ces liens utilitaristes à animales ont des conséquences sur les liens politiques, sensibles et affectifs, moins aujourd’hui, entre l’homme, les humains et l’animal.

Aujourd’hui donc et demain, ce colloque, oh combien d’actualité, est rendu possible grâce à l’investissement de plusieurs personnes, que je remercie : Martine HOSSAERT, Serge MORAND, Jean-Denis VIGNE, et tout le conseil scientifique du colloque. Rendu possible grâce à des organismes, comme le CNRS. Je remercie tout particulièrement la Mission pour l’interdisciplinarité et les initiatives transverses, et sa pilote Martina KNOOP. Et bien entendu, le Muséum d’histoire naturelle, où nous devions initialement nous réunir.

Et je vous remercie d’assister à ce colloque. Et puisque je parle du Muséum, je laisse tout de suite la parole à son président, Bruno DAVID.

Merci d’assister à ce colloque qui promet d’être absolument passionnant.

Bruno DAVID : Merci.

Je suis Bruno DAVID, Président du Muséum. Très classiquement je voudrais vous souhaiter bienvenue. Bien sûr, j’aurais préféré vous souhaiter la bienvenue dans les superbes locaux du Musée de l’Homme, comme c’était prévu initialement, et où bien sûr j’aurais pu vous accueillir avec tout ce qu’il fallait pour que ce colloque, cette réunion en présentiel soit vraiment une réussite.

Au-delà de ça, comme Stéphanie, je voudrais remercier déjà un certain nombre d’organisateurs, de pré-organisateurs de ce colloque, ceux par qui cette idée est née, que cela soit Stéphanie THIÉBAULT, du CNRS INEE, Martine HOSSAERT, également du CNRS INEE, Jean-Denis VIGNE, Serge MORAND, l’ensemble du Conseil scientifique, les animateurs de ces deux journées, Frédéric DENHEZ aussi, qui va nous accompagner et faire en sorte que tout se déroule au mieux.

Je trouve que c’est une très belle collaboration également entre le Cnrs INEE et le Muséum. Ce n’est pas la première, ce n’est pas la seule, il y en aura beaucoup d’autres derrière. À chaque fois, je me réjouis de ces collaborations.

Comme je le disais, on peut regretter que cela soit en virtuel, on a commencé, malheureusement, à prendre l’habitude de faire ces choses en virtuel. On tenait quand même à maintenir cette manifestation, même si c’était au virtuel, parce qu’à force de repousser, les années n’ont que douze mois, on ne pourra pas faire en 2021, 2020 plus 2021, cela ne sera pas possible, il fallait absolument qu’on puisse avancer. Je suis content qu’on l’ait fait.

Maintenant, pour parler un petit peu de cet animal à l’Anthropocène, d’abord, j’ai constaté, compte tenu du déroulé des présentations, qu’implicitement, l’Anthropocène commençait au Néolithique, dans ce colloque. Stéphanie parlé du Paléolithique, éventuellement du Paléolithique supérieur, pourquoi pas le faire commencer au Néolithique. Je rappellerais de toute manière, parce que ça, c’est vraiment une position scientifique à laquelle je tiens, que l’Anthropocène n’est pas une période géologique, du moins pas encore, on verra peut-être dans deux cent mille ans, avec un peu de recul, si on peut considérer que c’est période géologique. En tout cas, c’est une période de l’histoire, et c’est un concept qui est très utile pour caractérisé quelque chose. Pour caractériser effectivement l’emprise de l’espèce humaine sur la planète. Donc, c’est important, et je trouve que c’était bien dans cette manifestation, pendant ces deux jours, de prendre suffisamment de recul, de prendre aussi un recul historique et pas simplement avoir le nez sur le guidon, de ce qui se passe aujourd’hui. Pour cela, je suis très reconnaissant aux organisateurs d’avoir pensé à prendre ce recul historique. Je pense qu’avec Jean-Denis VIGNE, cela aurait été difficile de ne pas le faire. En tout cas, c’est bien.

Globalement, sinon, la question, c’est la question des relations entre les hommes et les autres animaux. La relation entre les hommes et les autres animaux, cela me rappelle un petit peu quelque chose, le troisième Manifeste Muséum, je ne sais pas si on le voit bien, qui s’appelait « L’humain et autres animaux », que le Muséum a publié l’an dernier. Donc, on est vraiment dans la même dynamique intellectuelle. Ce n’est pas une répétition, c’est important de pouvoir à chaque fois rajouter des choses. C’est en fait, le sujet de comment on enracine l’homme dans le reste de la nature, et comment on essaye de sortir d’une forme d’opposition dualiste, avec les hommes d’un côté et les animaux de l’autre. C’est important de rappeler que l’homme aussi est un animal, qu’il interagit bien sûr avec le reste de la diversité. En ce sens, on est bien au Muséum et c’est bien que cela se tienne au Muséum.

Sur les questions abordées avec des regards croisés, je vais reprendre deux titres qui était dans le Manifeste du Muséum : « Les humains avec les animaux » et « Les animaux pour les humains ». J’ai l’impression qu’on retrouve un petit peu ça. Les animaux pour les humains, c’est aussi, par exemple, pour parler d’actualité, un sujet qui est sur la scène médiatique depuis quelques mois, c’est le pangolin, Serge MORAND pourra nous en parler, puisqu’il est en Thaïlande, il n’est pas loin de ces pangolins, du pangolin malais. Comment finalement, ce pauvre pangolin se retrouve mis sur le devant de la scène ? Tout cela fait partie des relations entre les hommes et les animaux. Cela s’accompagne également, Stéphanie l’a dit, d’une prise de conscience. Les sociétés évoluent, le degré de souffrance animale que l’on peut supporter n’est plus le même qu’il y a vingt ans, 50 ans ou 100 ans, encore moins 200 ans. Il y a une vraie préoccupation pour les souffrances animales. Ça, cela fait partie d’un tout. On voit les associations, comme L214, ou d’autres associations qui manifestent de manière plus ou moins intenses et visibles sur ce genre de sujets, je pense que cela fait partie des questions qu’il ne faut pas hésiter à aborder. Ce sont des questions qu’il va falloir aborder, et que vous abordez, de manière pluridisciplinaire, ce n’est pas l’objet d’une seule discipline, il faut que justement des regards croisés pour pouvoir avancer. Je pense qu’il est très important de réfléchir, il est très important que le CNRS et le Muséum s’en emparent.

Je ne vais être plus long. Je pense que cela n’est pas nécessaire. Je vais laisser à Serge MORAND le loisir de présenter les thèmes du colloque et d’approfondir tout ce que je viens de vous raconter, et ce que Stéphane également vous a dit.

Bon colloque à tous !

Merci au CNRS pour ce partenariat.

Bravo aux organisateurs, qui ont travaillé dans des conditions qui n’étaient pas faciles, pour réunir à nous réussir virtuellement pendant ces deux jours.

Bons travaux et bonne continuation.

Merci beaucoup !

Frédéric DENHEZ : Serge MORAND, je vous laisse la main et ensuite je ferai mon petit mot d’introduction, après vous.

Enfin, je vous vois, on s’était loupé à Lyon, après une tempête à Bangkok.

Serge MORAND : Tout à fait.

Frédéric DENHEZ : Manifestement, il n’y a plus de tempête, j’en suis ravi. On vous écoute.

Serge MORAND : Il fait très beau à Bangkok. Vous avez un grand bonjour d’ici, sans tous les problèmes qui sont beaucoup moins importants sur le front de la Covid 19 en Thaïlande qu’en France, ou même qu’en Europe.

C’est très difficile de rebondir après les deux splendides présentations du colloque que nous avons eu précédemment, par Stéphanie THIÉBAULT et par Bruno DAVID.

C’est juste pour vous dire que c’était vraiment cela, cette idée issue, il y a deux ans déjà, avec un jury d’HDR, en archéo-parasitologie, c’était avec Stéphanie THIÉBAULT et Jean-Denis VIGNE. C’était des préoccupations qui tournaient autour des animaux d’élevage, de leur place actuelle, de plus en plus importante, avec une grande accélération des animaux élevés. Finalement, quand on regarde le poids des vaches sur la planète, il est plus élevé que le poids des humains, de tous les humains. Et par exemple le nombre de poulets, de poules, de canards, est plus important que le nombre de tous les oiseaux sauvages. Alors, est-ce que cela relève de l’Anthropocène ? En tout cas, cela relève d’un aspect important, d’une relation particulière que nous avons avec les animaux, je dirais de rente. Et d’un autre côté, avec ces animaux sauvages, qui sont en danger de plus en plus importants d’extinction. De rapport alarmant en rapport alarmant, le dernier étant le Rapport « Planète Vivante » du WWF, qui nous montre que les statistiques sur les populations, en tout cas de vertébrés, sont plutôt alarmantes, pratiquement sur toute la planète. Derrière ça, à l’époque déjà où je m’y intéressais, depuis quand même plusieurs années, on assistait à une augmentation de zoonoses, une augmentation d’épidémies, de plus en plus d’épidémies qui deviennent des pandémies, et ça, c’était il y a deux ans, pour aboutir aujourd’hui avec une zoonose fantastique, qui a réussi à paralyser toute la planète. Nous avons une crise sanitaire globale, qui est aussi une crise sociale, une crise écologique, une crise économique, et on espère qu’elle ne va pas finir aussi en crise de violence. C’est aussi une crise de distance avec le politique, et paradoxalement, alors que c’est une zoonose, on a oublié, on oublie tout le temps que c’est une zoonose. On s’en rappelle simplement quand au Danemark on fait abattre 15 millions de visons dans un élevage, tout simplement par principe de prévention, parce qu’on s’est rendu compte que le virus pouvait passer, il y avait une très bonne virémie, et que le virus pouvait aussi évoluer, repasser chez les humains et mettre en péril les vaccinations qui nous sont promises. C’est là qu’on l’a redécouvert, sinon, on ne parle toujours pas du rôle des animaux, notamment de notre relation avec les animaux aussi bien domestiques que les animaux sauvages dans les pandémies.

Je voudrais vous dire aussi que la dernière pandémie de 2009, c’était ce qu’on appelait au départ la grippe porcine, ou la crise mexicaine, comme il ne fallait pas donner du mal ni au Mexique ni aux élevages de cochons, on l’a appelé la grippe H1N1, mais qui est issue d’une méga-ferme de cochons en Amérique du Nord.

Voilà, c’est autour de cela que cela permet de discuter, de la redéfinir vraiment bien dans cette proche de l’Anthropocène, que Christophe BONNEUIL va nous expliquer, parce que c’est finalement les sciences sociales qui se sont emparées de l’Anthropocène, qui nous font réfléchir à cet événement particulier, de notre lien à la planète. Et, autour de quatre thèmes, on pas prendre tous les thèmes qu’on aurait voulu les prendre, on n’a que deux jours, on espère bien, comme l’a dit Bruno DAVID, continuer, c’est une étape dans une réflexion que nous allons continuer avec de nombreux chercheurs, mais aussi avec la société, je pense aussi avec les politiques, avec les éleveurs, avec la conservation, tous ensemble autour de la place et du rôle de la domestication et la place des animaux domestiques à l’heure actuelle.

Alors, ça, c’est un thème que va piloter tout à l’heure Jean-Denis VIGNE, CNRS et Muséum d’histoire naturelle, pour passer plutôt l’après-midi sur un deuxième thème qui va vraiment nous concerner, entre plus les animaux sauvages, entre cette défaunation qui est annoncée, qui est déjà visible, et aussi toutes ces perspectives de refaunation, je dirais même de récréation, et là il faut remercier énormément Hélène SOUBELET et tout la FRB, la Fondation de recherche pour la biodiversité, qui a été très active dans notre colloque.

Puis, ces animaux sauvages, ils sont surveillés, de plus en plus maintenant, et ils sont, ce que va nous présenter Frédéric KECK, son thème, c’est des sentinelles des épidémies. Ce sont les autres enjeux mêmes pour les sciences sociales, de bio-surveillance, de biosécurité. La bio-surveillance et la biosécurité, qui étaient normalement pour les animaux domestiques, arrivent pour les animaux sauvages. Elles arrivent aussi dans la vie post-Covid19 pour les humains. On va se retrouver tous en biosécurité, en bio-surveillance, tel qu’on nous le promet.

Là-dedans, cela va nous faire réfléchir d’un point de vue éthologique, anthropologique, philosophique, mais aussi du point de vue de la réflexion pour nos sociétés, sur quels sont ces savoirs sur les animaux qui sont aussi bien sauvage que domestiques ? Comment développer, s’inspirer (bio inspiré), de ces animaux ? Là, je remercie aussi Sabrina KRIEF et Fabienne AUJARD, qui ont construit cet événement.

Je vais m’arrêter là, pour remercier vraiment aussi d’abord le CNRS, l’Institut national écologie et environnement, sa directrice Stéphanie THIÉBAULT. Remercier énormément aussi la Mission pour les initiatives transverses interdisciplinaire, sa directrice Martina KOOP, qui ont été vraiment importants dans cette construction. Ils nous ont donné, avec Martine HOSSAERT, la chance de pouvoir créer un collectif, ce Comité scientifique, qui a travaillé fortement sur ce programme de colloque. C’est leur programme, leur projet et j’en suis content. Je pense que nous allons passer un très bon moment. Et remercierles services de communication du CNRS, qui ont été très présents. Les personnes qui assurent la qualité de cette transmission. Et puis, je voudrais, encore une fois, remercier Martine HOSSAERT.

Frédéric DENHEZ : Merci, Serge MORRAND. Moi aussi, je remercie Martine HOSSAERT, qui est ma voisine dans la salle dans laquelle je me trouve, avec Élodie VIGNIER.

Je m’appelle Frédéric DENHEZ, je suis auteur, chroniqueur, journaliste, animateur de débats. J’ai animé l’autre jour la journée annuelle de la FRB, consacrée aux aires protégées, et je suis très heureux d’avoir été choisi pour animer ces deux jours de débats, sur un sujet, qui pour nous autres journalistes et vulgarisateurs, est un sujet très compliqué, un sujet bipolarisé, un sujet dans lequel on tombe vite dans le manichéisme, dans l’émotionnel pur, sur lequel chacun est tenu de se positionner, pour ou contre l’animal, cela revient presque à ça, dans les débats plus ou moins publics. L’animal est devenu un totem, autour duquel chacun tourne en chantant sa propre chanson. Donc, c’est bien qu’ils aient deux jours de débats, de colloque entre gens raisonnables et rationnels, pour ramener les choses à la juste proportion des faits, des arguments et de la science, parce que sinon, on tombe vite … J’ai lu ça, ce matin, qui arrivera à me trouver l’auteur de ce roman, je lui offre un masque et un vaccin à ARN, je vous lis juste un petit passage, deux phrases : « […] Les chèvres puant le bouc, ayant des caprices et des entêtements de filles, offrant leurs mamelles pendantes à tout venant, étaient restées pour lui des créatures l’enfer, suant la lubricité[…] » Voilà comment certains ou dix-neuvième siècle considéraient les animaux. Bon, je vous le dis, c’est dans « La Faute de l’abbé Mouret » de Zola. L’abbé Mouret est effrayé par le règne animal qu’il assimile au mal. Ces eux jours de débats vont montrer qu’il n’en est rien.

Et ces deux jours de débats vont démarrer avec Christophe BONNEUIL. Vous êtes directeur de recherche au CNRS, au Centre Koyré de recherche en histoire des sciences et des techniques, à l’École des hautes études en sciences sociales, et vous allez nous introduire, ce qui a été plus ou moins introduit par Bruno DAVID, l’Anthropocène. On vous écoute, et en plus on est à l’heure, ce qui est très rare.

Conférence introductive :

« L’Anthropocène, mutation des rapports avec le vivant »

Par Christophe BONNEUIL (CRH - CNRS / EHESS, Paris)

Christophe BONNEUIL Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Est-ce que ça marche pour vous ?

Frédéric DENHEZ : Ça marche parfaitement.

Christophe BONNEUIL : Est-ce que cela serait mieux, si je passe en plein écran ?

Frédéric DENHEZ : En plein écran, oui, cela sera mieux.

Christophe BONNEUIL : Le problème est qu’il faudrait que j’arrive …

Frédéric DENHEZ : Sinon, restez comme ça.

Christophe BONNEUIL : Je vais être obligé de rester comme ça, parce que j’ai le zoom qui me bloque l’endroit où je devrais pouvoir appuyer sur plein écran.

Frédéric DENHEZ : Ctrl L, me dit-on de vous dire.

Christophe BONNEUIL : Voyons.

Frédéric DENHEZ : Et là tout s’arrête !

Christophe BONNEUIL : Non, cela ne marche pas.

Frédéric DENHEZ : Laissez comme ça, allez-y.

Christophe BONNEUIL : Je ne sais pas pourquoi, j’ai la barre du zoom qui est sûr le haut, à l’endroit où je devrais pouvoir … Tant pis !

Merci à Serge et à toute l’équipe du Comité scientifique, pour cette invitation. Je suis d’autant plus touché que je suis spécialiste du végétal, des savoirs, des façons de connaître, de manipuler, d’optimiser le végétal, mais bon, merci !

Quand on parle d’extinction, de défaunation, de conservation, comme vous le voyez sur cette première diapositive, on est le plus souvent sous le signe de « in the anthropocene » et ce colloque n’y échappe donc pas, dans son titre. Les fonctions d’une telle association sont multiples. Pour certains, cela consiste à considérer l’Anthropocène comme un événement intellectuel récent, celui de la prise de conscience que les activités humaines vont devenir une force géologique, toute la planète porte l’empreinte humaine et donc la nature sauvage n’existe pas. Ils s’autorisent de cet événement intellectuel, de la fin de la nature, pour promouvoir une « new conservation », qui assume une biodiversité plus ordinaire et une conservation plus utilitaire.

Pour d’autres, ce geste d’inscrire des questions de conservation dans l’Anthropocène, consiste à souligner le caractère exceptionnel de la défaunation en cours dans histoire longue de la terre, donc de faire de cette sixième crise d’extinction, un marqueur clé d’un nouvel état du système terre, ou même titre que le dérèglement climatique. Pour d’autres encore, c’est un appel à raisonner les stratégies de conservation à une autre échelle temporelle, non pas dans un économicisme moyen termiste, des services écosystémiques, mais pour un maintien des potentialités évolutives à très long terme. Je pense à un article de Jane LECOMTE et François SARRAZIN.

Le colloque mettra peut-être au jour d’autres usages encore de cette association de l’écologique et géologiques. Moi, ce matin, ce que je vous proposerai, c’est un regard d’histoire environnementale qui essaiera de saisir des mutations dans les rapports entre les sociétés industrielles et le vivant et ses mutations. J’essaierai de les étudier comme des drivers matériels, drivers culturels de l’altération de la biosphère de l’Anthropocène.

D’abord, une mise en point. L’Anthropocène n’est pas encore validé officiellement par l’International Commisssion on Stratigraphy.

Nous vivrons encore dans l’échelle chrono-stratigraphique officielle dans l’étage de Méghalayen de l’Holocène. La dernière étape dans le processus d’instruction a été, en mai 2019, formelle, de l’Antropocene Working Group, pour proposer à la commission stratigraphique internationale de valider l’Anthropocène, ce qui prendra certainement un certain nombre d’années encore.

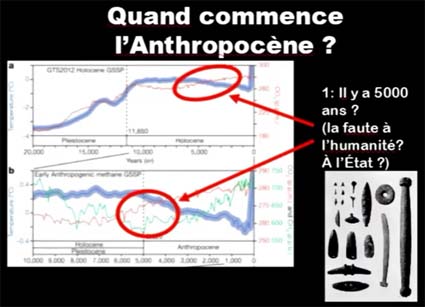

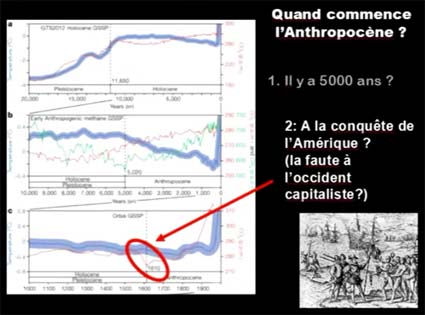

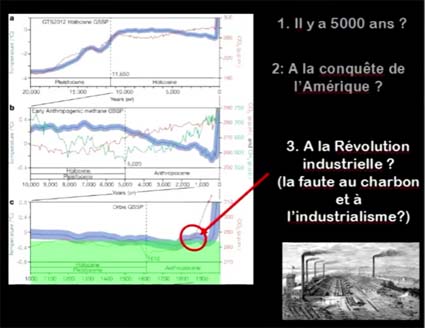

Il y a débat sur l’existence de l’Anthropocène, comme époque validée par les stratigraphistes, mais il y a également en débat sur quand est-ce qu’il faudrait la faire commencer. Le milieu du XXe siècle est le commencement privilégié par les stratigraphistes du groupe de travail sur l’Anthropocène, mais il y a eu ces dernières années d’autres propositions, sur le moment où s’achèverait l’Holocène et où commencer l’Anthropocène. Il me semble que ces débats sont intéressants car, pour chaque date - d’ailleurs le colloque hésite sur cette question de date – on a des éléments empiriques qui sont intéressants, même s’ils ne sont pas toujours définitivement convaincants, mais on a aussi des éléments politiques. Chacun des quatre débuts qui ont été avancés pour l’Anthropocène pointe vers un facteur qui est différent du basculement. Ils proposent finalement un récit différent de comment on en est arrivé-là.

La première date qui était proposée, c’est il y a environ 5000 ans. On voit avec le développement de l’élevage et de l’agriculture, l’apparition gaz à effet de serre, le CO2, il semble est en rouge sur la courbe, et le méthane en vert, donc l’atmosphère commence à être transformée par les activités humaines. Elle reste toutefois dans les fourchettes des douze-mille dernières années l’Holocène, ce qui fait que de nombreux scientifiques ne seraient pas d’accord avec ce début. En tout cas, ce qui est intéressant avec cette proposition-là, c’est que finalement l’Anthropocène, c’est le Néolithique, c’est le basculement vers l’agriculture. Comme on a moins de trente mille personnes qui ne sont pas agriculteurs aujourd’hui dans le monde, en gros c’est l’ensemble de l’humanité qui est concernée par ce basculement. Comment on en est arrivé là ? On en est arrivé là à cause de l’ensemble de l’humanité qui s’est sédentarisée, qui a domestiqué des animaux et des plantes, et qui a adopté l’agriculture. Donc, c’est la faute à tout le monde, si vous voulez.

Dans une lecture plus radicale de la même date, je pense notamment à James C. SCOTT et à son livre « Homo Domesticus ». On pourrait dire, c’est la faute à l’État, à une certaine forme d’organisation socio-politique, qui a favorisé des concentrations interspécifiques, qui a d’ailleurs généré un certain nombre de maladies, qui est à la fois un système politique, et qui pourrait être pointé comme le responsable de ce début de l’Anthropocène, si on prenait cette date de début.

Une deuxième date qui a été proposée, c’est celle de la conquête de l’Amérique par l’Europe, puisque entre 1492 et le début du XVIIe siècle, on observe une petite réduction de la quantité de dioxyde de carbone, en rouge sur la courbe, dans l’atmosphère. Pourquoi ? Parce qu’on passe d’une population amérindienne d’environ 55 millions d’habitants, en 1492, à environ 5 millions d’habitants, un siècle et demi plus tard, 50 millions qui sont décimés par la conquête, par la guerre, et surtout par les maladies. Cela fait probablement 50 millions d’hectares qui étaient cultivés à l’âge précolombien, qui revient à la friche et à la forêt, qui capture du carbone dans l’atmosphère, et dans les carottes glaciaires que les paléo-climatologistes ont trouvées dans l’Arctique et l’Antarctique, on observe la trace de ce génocide, de ce cet effondrement des populations amérindiennes, par cette transformation à de l’atmosphère. En même temps, on reste encore dans les fourchettes de l’Holocène, en termes de teneur de l’atmosphère en dioxyde de carbone, donc cela n’a pas été jugé convaincant par beaucoup d’autres scientifiques. Mais, malgré tout, il y a un autre argument qui pourrait aller dans le sens de ce commencement-là, c’est évidemment la réunification biologique du vieux continent et du nouveau continent. Vous savez qu’il y avait la Gondwana, il y a 200 millions d’années, qui s’est ensuite disloquée en deux, du coup on a eu des évolutions biologiques séparées de part et d’autre de l’Atlantique, et avec la conquête européenne, avec l’échange colombien des plantes, des animaux et des microbes, qui vont circuler de part et d’autre de l’Atlantique, dans une sorte d’une nouvelle mondialisation biologique, on a une sorte de réunification biologique de la planète. Et s’il y a encore des géologues dans quelques millions d’années, les traces paléontologiques porteront la marque de cette réunification biologique. Malgré tout, ce n’est pas le début qui a été retenu par la Commission du groupe de travail sur l’Anthropocène, ce qui n’empêche pas qu’il peut y avoir quelque chose d’intéressant et d’amusant dans cette date-là, parce que finalement c’est le début de l’expansion européenne, de la conquête du monde, c’est le début du capitalisme, c’est une certaine façon d’organiser la terre, dont nous sommes encore héritiers cinq siècles plus tard, qui s’est mis en place à ce moment-là, et de ce point de vue-là, cela pourrait faire sens de prendre cette date de commencement. Et si l’on adopte cette date de commencement, évidemment il y a un petit leçon morale et politique derrière, qui nous dit que si on en est arrivé là, c’est la faute au capitalisme. Du coup, tout un ensemble de débats politiques qui peuvent arriver derrière.

Troisième date, qui a été proposée, celle de Paul CRUTZEN, qui avait proposé le terme d’Anthropocène, comme nouvelle époque, au début des années 2000. Lui, avait proposé comme date la fin du XVIIIe siècle, date de perfectionnement des machines à vapeur, donc le moment de la généralisation de l’usage du charbon, le bouleversement du cycle du carbone à l’échelle planétaire, qui passe du carbone qui était enfermé dans la lithosphère qui se retrouve brûlé et libéré dans l’atmosphère. Effectivement, l’atmosphère sort des fourchettes de variation de l’Holocène, à peu près, en 1806. Donc, cela pourrait faire sens, de ce point de vue-là, de considérer que le système terre bascule à ce moment-là, à partir de l’entrée dans la révolution industrielle. Scientifiquement, cela n’a pas été retenu, parce que les stratigraphistes aiment bien avoir des pics bien nets, pour séparer des époques géologiques ; et juste une courbe du CO2 qui monte de façon continue cela ne fait pas un beau pic, un beau spike. De plus, l’atmosphère a un statut épistémologique plus faible que la roche, dans la culture épistémique de la géologie, donc, cela n’a pas été l’option privilégiée par le groupe de travail de l’anthropocène, en même temps, ce qui est intéressant, c’est que ce commencement-là est porteur également d’une leçon, d’un récit sur comment on en arriver là ; on en est arrivé là à cause des énergies fossiles, à cause du basculement vers une économie basée sur les énergies fossiles. Donc, la leçon implicite pourrait être de basculer vers des énergies entièrement décarbonées, les énergies vertes, etc., Ou bien dans une lecture plus radicale, plus critique, plus gauchiste, on pourrait dire, ce n’est pas seulement le charbon qui est en cause, c’est tout le système du capitalisme industriel, la logique l’industrialisation du monde, la logique de mise en économie du monde sans avec sa naissance de l’économie politique, etc. Donc, vous voyez qu’avec une même date, on peut faire des leçons un peu différentes.

Finalement, la date qui pour l’instant est retenue par le groupe de travail, c’est celle du milieu du XXe siècle, notamment parce qu’avec les essais nucléaires, les explosions nucléaires, à partir de 1945, on a relâché dans l’atmosphère des radionucléides, qui étaient inexistants, l’état naturel leur manque, qui ont monté en flèche dans l’atmosphère, se déposent sur le sol, jusque à un moratoire de 1962. Donc, là, vous voyez on a un beau pic, qui est tout à fait et élégant, comme un des paramètres pour bien marquer une coupure entre l’Holocène et l’Anthropocène. La leçon morale et politique qui découlerait de ce début, c’est le moment d’une mondialisation, un modèle productiviste et consumériste, c’est ce que d’autres scientifiques appellent la grande accélération. C’est à partir de cette course à la production et à la consommation en contexte de guerre froide, et de politique du développement au Sud qu’un certain modèle de développement se trouvait massifié, généralisé à l’échelle de la planète, aujourd’hui, c’est un pays comme la Chine qui en est le leader mondial.

Voilà, les différends débats de l’Anthropocène et son commencement. Je voudrais maintenant insister et sur le fait que du point de vue du vivant, la biosphère de l’Anthropocène a été marquée par un forçage anthropique, très net. Un forçage anthropique sur l’évolution de l’ensemble des espèces et des milieux de la planète. Un historien américain, John R. Mc NEILL, a pu parler d’un coup d’État biologie, au sens où le forçage humain a réellement été une force de pression-sélection énorme dans l’évolution de toutes les espèces animales, végétales et microbiennes, pour les espèces gagnantes, qui sont en augmentation d’abondance, on a toutes les espèces domestiquées. Quelqu’un disait tout à l’heure que l’Anthropocène c’est l’âge du poulet, il y a plus d’individus poulets que toutes les autres espèces d’oiseaux sauvages, les géologues, dans quelques millions d’années, trouveront plus de restes de poulets que d’autres choses. Il y a aussi les cochons, les bovins, la levure de bière, qui s’est trouvée industrialisée, multipliée en masse, est aussi dans le monde microbien une gagnante, toute une série de grandes plantes cultivées à grande échelle : les pins pour la foresterie industrielle, l’eucalyptus, le riz, le palmier à huile, etc. Donc, les domestiquées sont les gagnantes et également les espèces commensales, qui ont eu la capacité à pouvoir vivre aux côtés des humains, en profitant des restes, des résidus, du couvert, qui est proposé par les sociétés humaines : les rats, les cafards, les étourneaux, les moineaux, le chiendent, le virus du rhume, les champignons et autres espèces parasites des cultures industrielles, font partie de cette catégorie-là. Du côté des perdants, on a trois types de vivants : des espèces qui étaient considérées comme utiles mais qui n’ont pas pu être domestiquer et qui se sont trouvées surexploitées : l’histoire de la surexploitation de la morue, des bisons, des éléphants, des baleines, des lianes à caoutchouc, etc. Des histoires pas toujours d’extinction, mais en tout cas de sérieuses pertes en abondance et en diversité d’espèces, pour certains cas, je pense aux lianes à caoutchouc notamment. Deuxième catégorie de perdantes, des plantes qui n’étaient pas considérées comme nuisibles, mais qui étaient inadaptées aux espaces anthropisés, ou qui ont été intoxiquées, par exemple par les pesticides de synthèse de façon collatérale. On peut penser à l’orang-outan autour des plantations, au palmier à l’huile et son recul, les pollinisateurs sauvages, chez nous en Europe, les oiseaux en Océanie, qui n’avaient pas de prédateurs avant l’arrivée des Européens, les oiseaux spécialistes en milieux champêtres, agricoles, qui sont en recul par exemple en France, c’est le laboratoire de Denis COUVET qui a montré cela. Dernière catégorie de perdantes, des espèces qui ont été activement combattues, comme nuisibles : le virus de la variole, qui a été éradiqué, en étant un exemple de succès de ces combats. On n’a pas que des « success-story », on a aussi des effets rebonds dans ces tentatives-là.

Je voulais simplement vous dresser ce tableau un peu général de ce coup d’état biologique, comme le dit Mc NEILL. Maintenant je voudrais essayer de répondre avec vous à la question : Comment on en est arrivé là ?, et d’y répondre en historien, je ne vais pas travailler sur l’analyse très fine des impacts pour essayer de savoir quand est-ce commence le début de l’Anthropocène, ce n’est pas tellement ça qui est intéressant pour moi. Là, cela serait quelque chose d’un peu plus qualitatif, qui va mêler des dimensions politiques, matérielles et culturelles, et idéologiques, si vous voulez. Donc, je vais m’intéresser à une dynamique matérielle d’une transformation de la carte biologique du monde. Les vivants ont été bouleversés, mis en circulation, mobilisés à l’échelle planétaire. Deuxièmement, à l’intérieur de chaque milieu, espèce, ou de chaque variété, la structure intime, leur code génétique, des vivants est transformée, pour les rendre ou commensurables avec les logiques de production industrielle. Troisièmement, on va voir qu’au même moment, au tournant, en gros, entra la fin du XVIIIe siècle et la fin du XIXe siècle, apparaît un nouveau rapport au vivant, une nouvelle représentation du vivant, avec la catégorie de ressources. Une catégorie qui a pris un sens complétement nouveau, il y a moins de 250 ans.

Première dynamique, celle de la mobilisation généralisée des vivants à travers la planète. Évidemment, les processus de transferts de plantes et d’animaux ont eu lieu bien avant la modernité, mais moi je vais partir de là. LINNÉ envoie ses élèves un peu partout dans le monde. Vous voyez la carte des voyages de ses élèves, ils essaient de ramener du thé, … Il essaye de cultiver une drogue – est-ce de la cocaïne ? - je me souviens plus laquelle, en Suède, et cela ne marche pas très bien. Il essaie d’y cultiver du riz, etc. Tous, les projets d’acclimatation et de transfert ne marchent pas toujours très bien, mais par exemple, le transfert du café depuis l’Éthiopie, la corne d’Afrique jusqu’aux Antilles, va être un gros succès, au début du XVIIIe siècle et donner lieu à une économie de plantations. Donc, on a déjà au XVIIIe siècle des transferts le plantes et d’animaux, qui vont encore décupler en intensité et en volume à partir de 1829, lorsqu’on invente la serre Ward, que vous voyez sur la droite, qui est une sorte de haute technologie des transferts de plantes de l’époque. Puis, on va voir dans différents pays européens, également aux États-Unis, en Australie, naître des sociétés d’acclimatation qui vont faire circuler des eucalyptus, des autruches, toutes sortes de plantes et d’animaux, avec l’objectif qu’il y a peut-être des espèces qui pourraient être utiles quelque part mais que les hasards de l’évolution n’ont placé qu’à un seul endroit du monde. Donc, il s’agit de corriger cette erreur de l’évolution de façon que toute espèce utile puisse arriver dans la partie du monde où elle pourrait être utile alors qu’elle n’est pas encore implantée. Il y a vraiment cette idée de transformer la planète en champs d’essais, on va tout essayer de façon à ce que tout ce qui peut rapporter de quelque part puisse y être essayé et cultivé,. Dans ce processus-là, certains historiens ont parlé d’un impérialisme écologique, dire que les plantes et les années ont été les auxiliaires de la colonisation, penser à l’arrivée des porcs, des ovins, de bovins, comme outils de colonisation, en Amérique par les Européens, en Océanie, en Australie, en Nouvelle Zélande. On peut penser également à l’importation à la fin du XIXe siècle de bovins, qui arrivent d’Inde, par des Européens dans les premiers comptoirs en Afrique de l’Est, qui vont amener probablement la peste bovine, qui va décimer les troupeaux des populations de toute l’Afrique de l’Est, cela se combiner à la fin du XIXe siècle avec un épisode climatique, El Niño, et cela réellement provoquer des famines et des déstabilisations politiques dans toute l’Afrique. Ce qui va permettre, quelques années plus tard, aux colonisateurs européens d’arriver sur des régions largement désertées par les populations africaines dans les terres, ils vont avoir l’impression qu’il n’y a personne, l’Africain est un Éden d’animaux sauvages, et cela va favoriser la pénétration coloniale. Vous voyez, comment des phénomènes naturels et des phénomènes politiques peuvent s’articuler (manque un mot, inaudible. Les histoires d’invasions d’Australie par les lapins […]

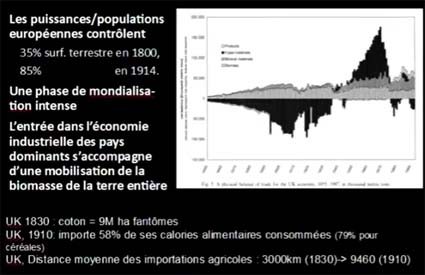

Ce mouvement de mise en circulation des êtres vivants s’intensifie au XIXe siècle, en gros, la puissance britannique qui s’industrialise ne peut s’industrialiser que parce qu’elle va importer massivement de la biomasse animale et végétale du reste du monde : de l’huile de baleine, du bois de la Baltique, du coton des Amériques. Les importations coton pour les filatures britanniques en 1830, cela représente, s’il fallait avoir des moutons sur les pâturages en Grande Bretagne, il faudrait 9 millions d’hectares de plus, pour avoir la même quantité de textile que ce qui est importé de d’Amérique, c’est à peu près un doublement de la surface agricole utile de l’Angleterre. On voit que l’industrialisation de l’Angleterre a été possible grâce à la capture, la mise au travail de terres lointaines, souvent travaillées par des esclaves à l’époque. L’Angleterre ayant fait le choix de l’industrialisation va sacrifier son agriculture au libre-échange et importer plus de la moitié de ces calories alimentaires au début du XXe siècle. Puis, on voit que la distance moyenne des importations agricoles britanniques passent de 3000 km au début du XIXe siècle à plus de 9000 km à la fin du XIXe siècle, on passe d’importations plutôt de proximité, venant d’Europe, de la Baltique, etc., à des importations d’animaux et de produits végétaux, qui viennent vraiment de l’autre bout du monde.

Frédéric DENHEZ : Il vous reste sept minutes, sans vouloir vous presser..

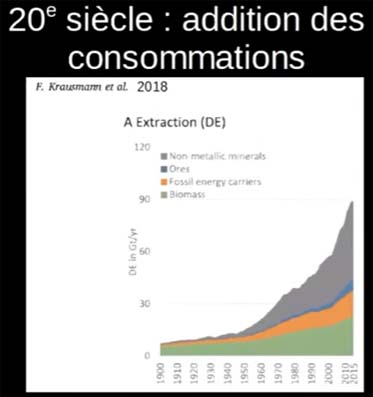

Christophe BONNEUIL : Ce mouvement-là, ne s’arrête pas au XXe siècle. On a souvent dit que le XXe siècle est un moment où les économies se minéralisent, on dépend beaucoup plus des minerais et des matières premières porteuses d’énergies fossiles, et on abandonne la biomasse, comme source d’énergie, par exemple, ou même comme fibres textiles, avec les fibres synthétiques, etc. C’est vrai en valeur relative, cette minéralisation, mais en valeur absolue, vous voyez sur la courbe en vert, que l’extraction mondiale et la consommation mondiale de biomasse a continué à croître tout au long du XXe siècle.

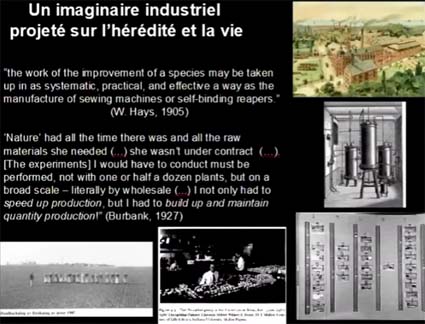

Alors, le premier fil, c’est la mise en circulation, de la mobilisation généralisée des êtres vivants ou du XVIIIe au XXe siècle. Le deuxième fil que je vais tirer, c’est le fait que les êtres vivants vont être considérés comme des machines industrielles. Vous voyez cette citation d’un professeur de zootechnie à l’Institut national agronomique, l’animal est une machine. Il y a la métaphore thermodynamique finalement, l’animal est ce qui transforme un aliment qu’on lui donne, qui doit coûter le moins cher possible, en kilogramme de viande. Donc, il y a une conversion thermodynamique il faut essayer d’optimiser, et qui s’apparente à la conversion thermodynamique qui s’opère dans la machine à vapeur.

Donc, il y a cette métaphore de l’animal machine et puis, il a cette transformation très profonde de la biologie et de la structure génétique des êtres vivants, de façon à ce qu’ils puissent être mobilisés dans les processus industriels, dans la production de masse. Le premier exemple assez massif, c’est la première bière industrielle de Carlsberg, au Danemark, en 1883. C’est la première bière, qui est faite à partir d’un clone de levure, c’est-à-dire une culture de levure de bière, qui est issue d’une seule cellule. Vous voyez l’usine en haut à droite et les premières cuves de culture pure de levure de bière ensuite. Puis, vous allez avoir ensuite les lignées pures pour les variétés végétales, et également, en bas à droite, vous avez les souris inbred, les premières lignes consanguine, sont produites à Harvard, par Clarence C. Little, en 1911, par des croisements frères-sœurs, ça va ensuite donné le Jackson memory laboratory, qui produit en masse, des centaines de milliers de souris standardisées, pour les essais thérapeutiques, pour les essais toxicologiques. Donc, on a besoin de produire des souris, des rats, des variétés de blé, en masse qui sont tout aussi standardisés que la Ford T, des productions automobiles qui sont faites à la chaîne.

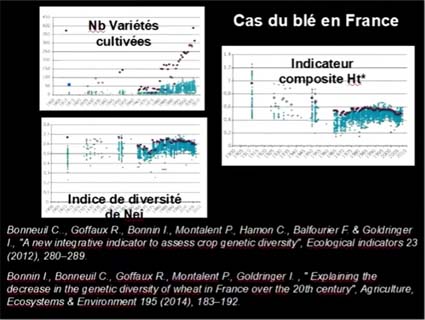

Quelles vont être les conséquences de cette industrialisation du vivant, la standardisation de leur génome, sur le modèle de la ligne pure, du clone, le mot cloner est inventé en 1903 ? C’est que l’on va considérer, en agriculture, que la diversité est l’année de la productivité, que moins il y a de variétés cultivées sur un territoire, mieux c’est pour la production. Vous voyez cette citation d’Émile SCHRIBAUX, en 1938, qui dit qu’il faudrait réduire le nombre de variétés de blé.

Effectivement un travail qu’on a fait avec des généticiennes de l’INRA, montre que qu’on passe de 400 variétés de blé au début du XXe siècle à 60 variétés blé, lorsqu’on a un processus d’inscription obligatoire au catalogue. Le nombre de variétés va ensuite ré-augmenter à la fin du XXe siècle, contre ces variétés sont très proches les unes des autres. Il y a des concentrations à l’échelle des coopératifs qui fait que sur un bassin de production on n’offre que deux, trois ou quatre variétés aux agriculteurs, ce qui fait que dans un indice de diversité, un peu plus complexe, dans lequel on prend en compte la diversité génétique réelle et la répartition spatiale des variétés, l’indice Ht* que vous voyez, on s’aperçoit qu’il y a un étiage dans les années 60, une légère remontée jusqu’aux années 80, et on redescend à l’étiage des années 60 ensuite, au début des années 2000. Donc, on n’a pas réussi à remonter par rapport à cet étiage de perte de diversité des blés du milieu du XXe siècle.

Frédéric DENHEZ : Il vous reste quelques minutes. .

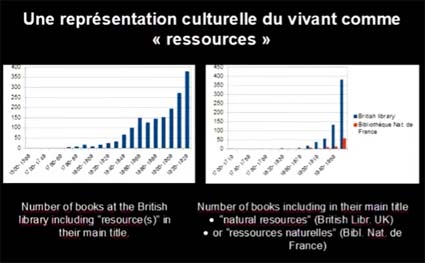

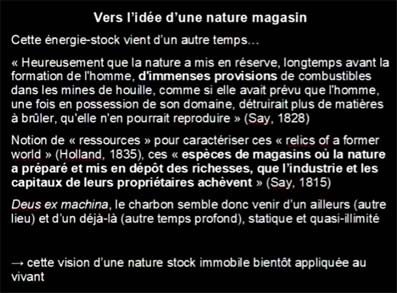

Christophe BONNEUIL : Le dernier basculement est culturel, je dirais, une transformation des représentations du vivant, on peut voir aujourd’hui dans le texte de la convention sur la diversité biologique, qui conçoit la nature comme un stock, la diversité ce sont des éléments, des ressources. Donc, on conserve la biodiversité en valorisant ces éléments. On est dans une vision qui est très différente de celle de la phusis grecque, celle d’une nature vue comme mouvement, là, on a une nature stock et non pas une nature mouvement dans cette représentation de la nature. Comment on en est arrivé là ?

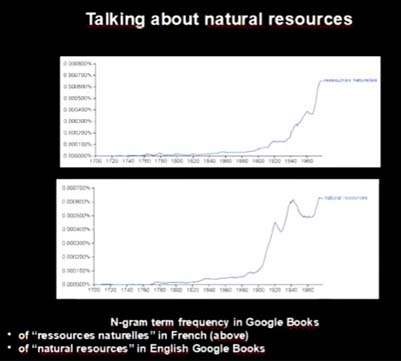

Je me suis intéressé à l’histoire du mot ressource. On s’aperçoit en regardant dans les livres, les titres de livres, que c’est seulement à partir de la fin du XIXe siècle que le terme de ressources naturelles se développe fortement.

C’est un peu pareil, c’est à partir de la fin du XVIIIe qu’on le retrouve dans les corpus de Google.

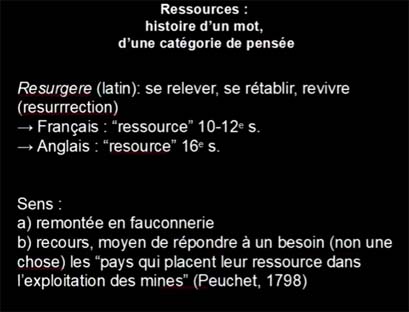

Le mot ressource existe dans l’ancien français depuis le Xe XIIe siècle, en anglais depuis le XVIe siècle, mais il a un sens totalement différent de notre acception actuelle. Que veut dire ressource à l’époque ? Cela veut dire se relever, se rétablir. En fauconnerie, c’est le moment où le faucon après avoir plongé reprendre la hauteur. Disons que la ressource, c’est un mouvement, ce n’est pas une chose, ce n’est pas quelque chose de statique.

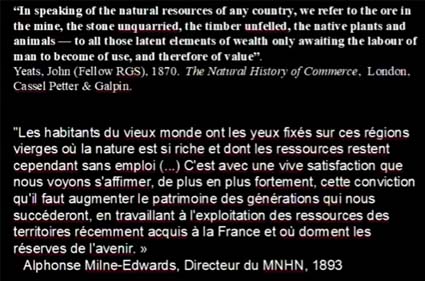

Or, à la fin du XIXe siècle, le mot ressource va devenir quelque chose de statique, notamment, par exemple, chez des naturalistes.

Vous voyez ici le directeur du Muséum qui dit : « Les habitants du vieux monde ont les yeux fixés sur les régions vierges […] », des colonies où dorment les ressources de l’avenir. Donc, les colonies ce sont des endroits où il y a des ressources qui sont statiques, qui sont sous-utilisées et il faut que la colonisation viennent les mettre en valeur.

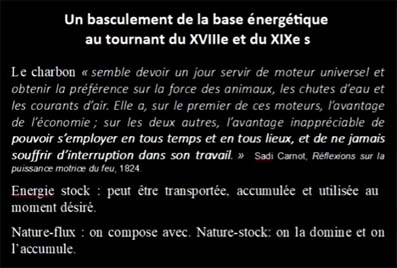

Cette transformation-là, d’une vision dynamique du mot ressource à une vision statique. Je pense qu’on peut l’associer au basculement de la base énergétique des sociétés à la fin du XVIIIe début du XIXe siècle, où on passe d’énergie flux à des énergies stocks. Le charbon est une énergie stock, qu’on peut transporter, accumuler, qui donne une impression de puissance, qu’on peut mobiliser au moment désiré, de façon prédictible. Donc on peut organiser le travail de façon tout à fait prédictible pour l’industriel. Alors que le vent, l’animal, l’eau sont des énergies beaucoup plus compliquées, variables, avec lesquelles il faut composer.

Donc, en passant de ces énergies flux, un peu intermittentes, à une énergie stock, tout à fait prédictive, c’est tout un rapport au monde qui change, on se met à considérer que la nature est un stock immobile et on voit des descriptions du charbon comme une relique du passé. Avant on pensait que la terre est un utérus, et que le charbon et l’or se faisaient en direct, de façon dynamique. Jusqu’au XVIIIe siècle, on a cette vision d’une terre utérus, et là on bascule vers une vision d’une terre magasins, dans laquelle il y a des choses qui sont déposées, depuis des millions d’années et qui n’attendent plus que l’industriel pour venir les utiliser.

Frédéric DENHEZ : Il faudrait basculer vers la conclusion, Christophe, je suis désolé.

Christophe BONNEUIL : En fait cette vision qui nous vient des énergies fossiles, des énergies stocks, va se retrouver projetée sur les êtres vivants, avec la notion de ressources biologiques, de ressources génétiques, on va projeter une image d’une nature comme étant statique et non plus en mouvement.

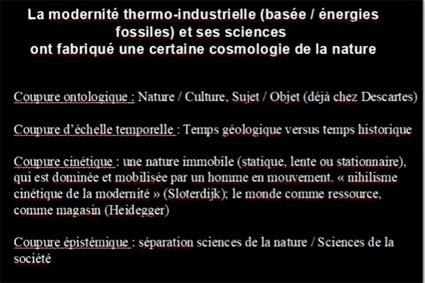

Et, je terminerai là-dessus, finalement. Il y a quatre grandes coupures qui se renforcent au XIXe siècle. Une coupure ontologique qui sépare la nature et la culture, qui était déjà présente chez DESCARTES : « la nature et l’homme », « la nature et la société ». Il y a également une coupure temporelle, où on va distinguer le temps court des humains par rapport au temps très long de la terre, c’est LYELL et la géologie. Une coupure cinétique, la nature est immobile alors que les humains sont dynamiques, innovent, progressent. Puis, une coupure épistémique, avec d’un côté les sciences dures, qui vont travailler sur une nature non transformée par les humains, non impactés, et de l’autre côté des sciences humaines et sociales, qui vont de plus en plus refuser de prendre en compte les éléments non sociaux pour expliquer les dynamiques de la société. DURKHEIM disait on peut expliquer un fait social que par un fait social. Donc, on refuse de prendre en compte des dimensions, disons, socio-écologiques, pour expliquer le devenir des sociétés.

Je vais terminer là-dessus. Finalement, on a trois dynamiques : une dynamique de mise en mouvement des animaux et des végétaux, une dynamique de transformation de leur génome pour les standardiser et pour les rendre utilisables dans des processus de production industrielle masse et on a en même temps une mutation des représentations culturelles du vivant. À la croisée de ces trois dynamiques historiques, on peut considérer que ce moment-là, fin XVIIIe ou fin du XXe siècle, donc l’Anthropocène dans la version Paul CRUTZEN, on à la cristallisation d’un nouveau rapport des sociétés humaines au vivant, nouveau rapport qui a également façonné nos paradigmes de la conservation.

Merci pour votre attention.

Frédéric DENHEZ : Merci Christophe, je vous écouterais bien toute la matinée, mais je ne suis pas tout seul, raison pour laquelle, je ne vous ai pas interrompu. J’avais juste une remarque sur l’Anthropocène, parmi toutes vos étapes, il y en a trois qui sont liées au monde occidental. Est-ce que l’Anthropocène est un concept occidentalo-centré, où est-ce qu’ailleurs dans le monde on partage la même inquiétude, la même problématique ? Vous avez cité finalement la mise en accusation du mode de vie européen, comme générateur de l’Anthropocène, le capitalisme, notamment, l’industrie, la société extractiviste. Est-ce que c’est une vision très occidentalo-centrée ? Est-ce que c’est une forme d’auto flagellation ? Où est-ce que, cette vision est corroborée par d’autres visions du monde ailleurs qu’en Europe et dans le monde occidental ?

Christophe BONNEUIL : Les historiens ont beaucoup travaillé ces dernières 10-20 ans, à décentrer, dé-occidentaliser, dés-européaniser l’histoire du monde, à ne pas forcément considéré que le capitalisme occidental domine toute la planète. Il y a un pôle asiatique qui reste extrêmement puissant, jusqu’au milieu du XIXe siècle, par exemple ; à ne pas regarder la mondialisation uniquement sous la lorgnette occidentale. Cependant, si on regarde en termes d’impact environnemental, d’action sur l’atmosphère, d’action sur le vivant, le constat est bien que c’est l’expansion des sociétés européennes, de leur modèle industriel et de toute l’entreprise coloniale et impériale qui alimentait cette dynamique industrielle, qui a fait bouger les paramètres qu’étudient les sciences du système terre aujourd’hui, les différents cycles des matières, le climat, la biodiversité, ce n’est pas le Bangladesh ou les Amérindiens qui ont fait bouger ces paramètres-là.

Frédéric DENHEZ : Pourtant eux-mêmes ont fait bouger certains paramètres, l’usage des sol notamment, est-ce qu’on ne peut pas faire remonter l’Anthropocène à la part relative de sols à l’état naturel et de sols modifiés par l’homme ?

Christophe BONNEUIL : Oui, ça, c’est une vision d’un géographe, qui s’appelle Erle Ellis, qui s’intéresse à l’Anthropocène principalement en termes d’artificialisation des sols. Disons que c’est une vision un peu géographique qui ne correspond forcément à ce que d’autres scientifiques autour des sciences du système terre, ou autour de l’écologie globale, ou autour de la stratigraphie, considèrent comme les paramètres pertinents à regarder que lorsqu’on s’intéresse à l’Anthropocène. (manque une petite phrase incomprise.]

Frédéric DENHEZ : Une toute petite question internet, amenant une réponse courte. L’abeille domestique, comment vous la placez dans vos indicateurs par rapport l’abeille, certes elle aurait bénéficié, si j’ai compris selon vos critères de l’impact de l’homme, mais en même temps c’est au dépend des pollinisateurs naturels, la question de cet internaute : « Qu’est-ce qu’elle nous indique, l’abeille domestique ? »

Christophe BONNEUIL : L’abeille, c’est un peu comme à l’intérieur des bels, les variétés. Il y a des variétés perdantes et des variétés gagnantes, ou des huîtres. Donc, effectivement, il y a des espèces d’abeilles se sont multipliées numériquement, dont l’abondance a crue, alors que d’autres espèces ou des pollinisateurs sauvages ont été en recul effectivement.

Frédéric DENHEZ : Merci, Christophe BONNEUIL. Par contre, le Chti, que je suis, a été extrêmement choqué que vous preniez l’exemple de la Carlsberg, ce n’est quand-même pas la meilleure bière du monde, il y a quand même beaucoup mieux au Nord de la France et en Belgique, mais ça, c’est un débat que nous aurons plus tard.

Merci beaucoup, vraiment. Je passe la parole à Jean-Denis VIGNE, « Les scénarios et les conditions des premières domestication ».