Commentaire du film : C’est un aspect méconnu de la vie politique de François Mitterrand et aussi l’un de ses derniers tabous. Révélations : pendant 16 mois, sous le gouvernement de Guy Mollet, le jeune ministre de la justice va assumer et cautionner une répression sanglante contre les militants de l’indépendance algérienne. En 1981, Mitterrand sera pourtant le président de l’abolition de la peine de mort en France. Comment entre 1954 et 1957, le même homme a-t-il pu être le responsable de l’exécution de 45 condamnés Algériens, tous guillotinés ? « François Mitterrand et la guerre d’Algérie », tout de suite dans « Infra rouge ».

Extrait d’archives : « Pendant la nuit du 31 octobre au premier novembre, on a tué, incendié, provoqué l’émeute et le désordre, et pourquoi ? Pourquoi donc furent-ils abattus ce jeune instituteur et sa femme, qui devaient le lendemain commencer leur belle et difficile mission au cœur même de l’Aurès ? Voulaient-ils aussi en abattant le caïd de M’Chouneche, Benhadj Sadok crier leur hostilité contre les anciens combattants de l’armée ? Qu’a-t-on voulu prouver en tirant à bout portant sur ces jeunes soldats qui montaient la garde d’un casernement ? »

Extrait d’archives, Mitterrand : « Que tous sachent que lorsque le danger menace l’unité des citoyens, la force de la loi, la grandeur de la République sauront toujours rester maîtresse du destin de la France. »

Commentaire du film : L’histoire de François Mitterrand et de la Guerre d’Algérie commence sur le perron de l’Élysée le 19 juin 1954. Il vient d’être nommé ministre de l’intérieur du gouvernement de centre gauche de Pierre Mendès France. René Coty, le président de la République, espère que ce nouveau cabinet résistera, lui, aux tempêtes politiques, qui emportent tous les 7 mois les cabinets de la IVème République. À 37 ans, François Mitterrand fête déjà son dixième portefeuille, il est le plus jeune ministre du gouvernement.

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : Dès le début des années cinquante, Mitterrand est un prodige de la politique parce qu’il est régulièrement ministre, c’est quelqu’un de très brillant dont tout le monde parle, assez proche de Mendès France mais en même temps entre eux il n’y a pas vraiment une relation de confiance. Donc, voilà, c’est ça, ce personnage en 1954, une sorte, oui de lieutenant, parmi d’autres - mais enfin, ils ne sont pas beaucoup - de Pierre Mendès France.

Commentaire du film : François Mitterrand dirige un petit parti issu de la Résistance, l’UDSR. Il a une allure de jeune premier et intrigue les commentateurs politiques. Mais qui est ce jeune ministre séducteur, qui aime se détendre à Roland Garros ?

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Moi, j’étais journaliste à l’époque, je ne le voyais pas beaucoup. Mais j’étais journaliste et je me rappelle que les copains, qui faisaient la chronique de la politique intérieure, par rapport à moi qui faisais de la politique extérieure, me disaient : ah, mais Mitterrand, c’est un homme très suspect, c’est un agent soviétique ! - moi, agent soviétique, je ne connaissais pas. Mais c’était ça ! Chez lui – après j’ai connu l’intérieur, ce n’était pas du tout ça – chez lui, on déjeune avec des valets à la française, Louis XV !

Commentaire du film : En 1954, l’Algérie fait partie de la France. Son riche littoral est découpé en trois départements, dont François Mitterrand, ministre de l’intérieur, a la charge. Plus d’un million de Français y vivent : des petites gens et quelques riches propriétaires. On les appelle les Européens d’Algérie, bientôt ils seront les Pieds-noirs. L’Algérie est leur pays de Cocagne jusqu’à oublier qu’elle est aussi habitée de 8 millions d’autochtones : des Arabes ou des Berbères, dont à peine 10 000 sont reconnus citoyens Français.

Extrait d’archives : « Terrible catastrophe en Algérie. Le jour s’est levé à Orléansville sur une vision d’épouvante : l’un de ces séismes imprévisibles, qui laissent les hommes sans voix, l’avait anéantie en quelques secondes. Plus de mille morts, des milliers de blessés, tel est le premier bilan de ce cauchemar qui endeuille la France toute entière. »

Jean Daniel, écrivain et journaliste : On oublie souvent qu’il a fait un premier voyage en tant que ministre de l’intérieur au moment du tremblement de terre. Il se trouve que j’en étais, oui ! Et dans ce premier voyage, je peux vous dire qu’il a été parfaitement antipathique à tous les Français d’Algérie. Je suis d’autant plus à l’aise pour vous en parler que c’était l’époque où je détestais le personnage de Mitterrand, c’était pour moi l’incarnation ce qui était corrompu et retors en politique. Il a pris les Français d’Algérie et les officiels, l’establishment des Français d’Algérie, en suspicion. D’abord parce que Mitterrand à ce moment là avait à faire ses preuves, il fallait qu’il montre, qu’il fasse partager l’idée très avantageuse qu’il avait de lui-même. Et ça, il voulait le faire de manière seigneuriale. Et il l’a fait. Et les autres, qui ne se prennent pas pour une moitié de boîte d’allumette, ont dit : À qui on a affaire ? ! Ce n’était pas le genre algérois, si vous voulez. Il ne tapait pas sur l’épaule.

Commentaire du film : François Mitterrand, ancien ministre de l’Outre-mer a parcouru les colonies de cette France qui s’étend de Dunkerque au Congo. Il est revenu de l’Afrique française choqué par la ségrégation raciale et il sait qu’il faut accorder plus d’autonomie aux Africains. Mais comme tous les hommes politiques de son époque, il est opposé à toute idée d’indépendance.

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : Il n’est pas socialiste, c’est très loin de son univers, il est plutôt dans une stratégie personnelle de radical, type IIIème République, mais radical de gauche, c’est-à-dire qu’il pense à gauche, il est plutôt décolonisateur, il l’a prouvé sur l’Afrique, et même sur l’Algérie, spontanément il pense qu’il faut faire des réformes profondes. En même temps c’est compliqué, on fait de la politique, on est sous la IVème République, on est dans un gouvernement avec Pierre Mendès France extrêmement fragile, donc voilà, il faut faire attention à tout. Donc, il est prudent mais dès le départ, on sent qu’il veut aller dans la bonne direction mais avec une grande prudence, hélas lui tomber dessus cette affaire de la Toussaint.

Extrait d’archives :« Soudain, répondant à un signal mystérieux, des fanatiques ambitieux pensent pouvoir détruire la civilisation occidentale, rien de moins : en incendiant des écoles, en brulants des fermes, des autocars, en tuant. »

Commentaire du film : Dans la nuit du 1er novembre 1954, une nouvelle organisation, le Front de libération nationale, frappe la région des Aurès en Algérie. Une trentaine d’attentats dévastent des fermes, des écoles, des bâtiments publics et font 7 morts. Le FLN appelle le peuple algérien à reconquérir sa liberté au prix de son sang. C’est la Toussaint sanglante qui s’inscrit dans l’histoire comme le premier jour de la Guerre d’Algérie. François Mitterrand ne voit là que des attentats. Il ne croit pas en la guerre d’indépendance. Et mi-novembre, il s’envole pour les Aurès pour organiser la répression dans une tournée bien préparée.

Archive, François Mitterrand : « Mon voyage sera très bref puisque je compte revenir mardi, afin de rapporter à Monsieur le Président du Conseil les enseignements de ce voyage. Ce soir je serai à Alger. Dès demain matin je repartirai par avion en direction de Batna. Je circulerai à travers l’Aurès, d’Arris à Foum Toub, de M’Chouneche jusqu’à Khenchela, et je pense également passer par Biskra et sur le retour par Bougie. »

Commentaire du film : Mobiliser des renforts lui a pris une dizaine de jours. Il a envoyé en Algérie tous les hommes dont il dispose : des compagnies de CRS et des militaires. En tout, 5000 hommes se déploient dans les Aurès. Sur place, il écoute les généraux. Et à Khenchela, il prend la parole.

Archive, François Mitterrand : « Il semble bien qu’à travers toute l’Algérie, et spécifiquement dans ces lieux en direction de Bistkra, de Khenchela et de Batna, on ait voulu lever le peuple contre celui qu’on appelait l’étranger, ou l’occupant, le Français. La population n’a pas compris ce langage car elle est française, elle n’a donc pas suivi, pas obéi aux mots d’ordre, d’ici de là elle a hésité mais dans peu d’endroits. Sans le concours des populations rien n’est tout à fait possible, sans aucun doute, mais les premières victimes si elles n’agissent pas dans ce sens ce sera elles. Comme notre devoir est de les en prévenir, nous ne manquerons pas une occasion de le faire. Nous ne frapperons donc pas d’une manière collective nous éviterons tout ce qui pourrait apparaître comme une sorte d’état de guerre que nous ne voulons pas. »

Commentaire du film : Les généraux veulent faire table rase et bombarder les Aurès au Napalm [1]. François Mitterrand leur interdit les bombes incendiaires mais il cède sur l’utilisation des avions pour mitrailler les combattants du FLN. Et à sa demande, le président de la République, envoie en renfort des parachutistes. L’armée et la police répriment sans nuances : tout suspect est désigné terroriste, et la prise de simples fusils de chasse un arsenal.

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Mendès France, dans un de ses discours, - c’est incroyable - parlait de l’Empire français, de l’Empire, il emploie le mot. L’Algérie française est quelque chose qu’il était audacieux de discuter mais qu’il était blasphématoire de contester. Donc, la dimension française en Algérie était chose naturelle dont on tirait fierté et dont on déplorait les convulsions.

Archive, François Mitterrand : « L’Algérie, c’est la France. Et la France ne reconnaîtra pas chez elle d’autre autorité que la sienne. Le seul arbitre des différents entre les citoyens, c’est l’État. Le seul responsable de l’ordre, c’est l’État. Les meneurs ont-ils cru que l’opinion française se diviserait et finalement les laisserait agir à leur guise ? Ils ont alors oublié que derrière le gouvernement tous les Français, qu’ils soient de la Métropole ou de l’Algérie, se grouperaient pour défendre le bien commun, la terre commune, la République enfin. »

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : En tant que ministre de l’intérieur il n’a pas à dire : attend, négocions tout de suite, enfin, c’est ridicule ! Il a une carrière à mener et même de toute façon, même s’il y a une négociation à faire cela sera un signal épouvantable, disons que cela sera la meilleure façon embraser l’Algérie. Donc, effectivement il dit une phrase alambiquée qu’on a traduite pour l’histoire « La seule négociation, c’est la guerre. »

Louisette Ighilariz, combattante FLN : Quand Mitterrand a dit – vers le 5 novembre je crois il est venu ici –il a dit : Pas de négociation, l’Algérie, c’est la France. Alors là, on est tombé de très haut. Mes parents me disaient : vous allez vous-mêmes toucher du doigt ce que c’est que l’humiliation et pourquoi il faut un jour décoloniser notre pays, parce qu’on avait reçu des insultes, des injures, des humiliations dans les écoles, dans les rues, les marchés, les habitations. Par exemple à Alger, on n’avait pas le droit de monter à la rue Michelet, maintenant Didouche Mourad. On n’avait pas le droit d’aller à la plage. Elle était interdite aux Arabes et aux chiens. On n’avait pas le droit d’aller dans certains quartiers. Tout cela fait qu’on était consentant qu’un jour il fallait prendre les armes et décoloniser

André Rousselet, ancien chef de cabinet de François Mitterrand : S’il n’avait pas dit, étant ministre de l’intérieur, alors qu’il s’agissait de trois départements français : « L’Algérie, c’est la France », il était passible immédiatement de la Haute Cour. Donc, il a joué son rôle de ministre de l’intérieur.

Commentaire du film : Il ne faut pas prendre le risque de laisser le FLN politiser les Indigènes. Pour le faire taire, l’armée sort les canons de 105 : les armes lourdes pour une simple opération de maintien de l’ordre. Les soldats ratissent les douars, les villages mais ils peinent à pister le combattant du FLN, à le reconnaître, lui, qui n’a pas d’uniforme et se fond si facilement parmi la population.

Le colonel Antoine Argoud : Les officiers n’étaient pas particulièrement préparés. Sans doute qu’il y a un certain nombre qui ont fait des erreurs, non pas du tout du fait de la brutalité mais sur le fait de la technique du renseignement. C’est un métier qui s’apprend, la façon d’interroger. Or, nous n’avions pas du tout été préparés à ce travail. Il n’y avait pas eu de cours. Donc, j’ai pris les officiers qui me paraissaient les plus aptes, les plus intelligents, qui se sont peu à peu adaptés. Je suis peut-être le seul officier qui ait pris position, par écrit, sur la torture. J’ai dit, et pratiquement, à ma grande surprise, ça ne m’a pas provoqué d’ennuis sérieux : que dans certaines mesures, étant donné les circonstances, la torture était admissible, dans la mesure où elle n’aboutissait à aucun sévices grave.

Commentaire du film : François Mitterrand a été Résistant. Il connaît les ravages de la torture. Et depuis son bureau du ministère de l’intérieur il veut assainir la police d’Algérie qui torture dans les commissariats. Son idée est de muter les policiers tortionnaires vers des commissariats de France et de les remplacer en Algérie, par des fonctionnaires vertueux.

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Heurté par les souvenirs qu’il avait des Français d’Algérie, Mitterrand a voulu dire, et a redit : « La preuve que l’Algérie serait la France c’est qu’il n’y aurait qu’une seule police. » Et ça, c’est une révolution.

Commentaire du film : Les Européens d’Algérie ne veulent pas que François Mitterrand s’immisce dans leurs commissariats. Ils retardent la signature de la loi. En Février 1955, mis en minorité par les députés, le gouvernement tombe, l’ambitieuse réforme est oubliée. François Mitterrand est furieux, il reproche publiquement aux communistes de ne pas l’avoir soutenu.

Archive, François Mitterrand : « Quant à l’Algérie, on sait qu’aux côtés de Pierre Mendès France, j’ai présenté, le 4 février 1955, un plan de réformes que la majorité modérée de l’Assemblée nationale refusa, aidée d’ailleurs en ceci par le Parti communiste, prenant ainsi devant l’histoire la lourde responsabilité de manquer une chance de concorde et de paix. »

Commentaire du film : Pierre Mendès France quitte la présidence du Conseil, renversé pour avoir tenté de démocratiser l’Algérie.

Extrait d’archives : « Au leader socialiste a succédé un nouvel appelé, Monsieur Edgar Faure, radical, ministre des finances puis des affaires étrangères dans le gouvernement précédent. »

Commentaire du film : François Mitterrand rejoint l’opposition et prépare déjà la prochaine compagne électorale. Le FLN multiplie les attaques et les sabotages. Les combattants indépendantistes montrent leur détermination et se rendent responsables de terribles massacres dont les photos, largement diffusées, de leurs victimes mutilées, provoquent l’effroi. Le 20 août 1955, le FLN lance une série d’attaques coordonnées dans l’Est du pays. 39 villes et villages sont pris d’assaut à midi. Une centaine d’occidentaux sont tués à l’arme blanche, parmi eux des femmes et des enfants. Les massacres de Philippeville et Aïn Abid se gravent à jamais dans la martyrologie des Français d’Algérie. Aux massacres du FLN, les compagnies de CRS et la légion appelées en renfort répondent par un massacre. Des milliers de Musulmans sont abattus. Ces boucheries transforment définitivement l’Algérie. La peur s’installe du côté français. L’aura des ultras de l’Algérie française se renforce et les plus modérés appellent à la répression. Les bidasses sont rappelés sous les drapeaux. Ils avaient terminé leurs deux années de service militaire, ils avaient fêté la quille et ils retournent pour 9 mois de plus. Le nombre de soldats double encore pour atteindre les 160 000. Enlisé dans la crise algérienne, le gouvernement d’Edgar Faure avance la date des élections. François Mitterrand avec Pierre Mendès France et le socialiste Guy Mollet forment le front républicain, leur programme promet la paix en Algérie. François Mitterrand prend la campagne à bras le corps.

Archive, François Mitterrand : « En cet instant même où l’Algérie souffre de tant d’années perdues et de tant d’inégalités, accumulées jusqu’à la révolte, l’UDSR, continuant l’œuvre qui fut la sienne depuis plus de 10 ans, affirme que ses efforts seront consacrés par priorité à tenter de résoudre pacifiquement le problème algérien. Liberté, Liberté chérie, combat avec tes défenseurs. »

Commentaire du film : Le front républicain gagne les élections. Le socialiste Guy Mollet devient Président du Conseil et s’entoure de ses alliés : Pierre Mendès France et François Mitterrand nommé ministre de la justice. À 39 ans, il est numéro trois du gouvernement. On le dit fatigué par la campagne électorale

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Mitterrand était, pour des raisons d’opportunité, je dis essentiellement, dans le gouvernement, il tenait à y rester parce qu’il avait dans la perspective d’être le successeur de Guy Mollet.

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : Il pense, à juste titre, que Mollet ne ferait pas l’affaire et il se dit : après Mollet cela va être moi. J’aurai le soutien des socialistes, j’aurais le soutien des uns et des autres, donc, c’est une période où il est surtout embusqué.

Commentaire du film : Guy Mollet s’envole tout de suite pour Alger, sa priorité. Il a préparé un train de réformes pour l’Algérie, il veut la paix : augmenter le salaire minimum et organiser à terme des élections libres. Il arrive méfiant, sous bonne escorte.

Extrait d’archives, Guy Mollet : « La volonté du gouvernement, sa tâche essentielle, c’est que le sang ne coule plus en Algérie. »

Commentaire du film : Il espérait des « Viva », il est conspué. Les Européens d’Algérie bombardent son convoi de tous les projectiles possible. Le 6 février 1956 sera baptisé à tort : « La journée des tomates ». Il n’y a jamais eu de tomates ce jour d’hiver à Alger mais peu importe, jamais la ville n’avait vu de pareilles émeutes. Sous la protection des mitrailleuses, Guy Mollet se réfugie effaré dans la résidence du gouverneur général. Il dénonce, confus, le caractère fasciste de ceux qui l’ont chassé d’Algérie. Il était venu faire la paix mais c’est décidé il fera la guerre.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Quand Guy Mollet a été là-bas, il a été surpris, lui, je crois. D’après ce qu’il a écrit, ce qu’il a dit à l’époque, mais il a mis cela sur le compte d’extrémistes, ce qui faussait les données du problème, il n’a pas vu le problème colonial.

Commentaire du film : Les maires d’Alger galvanisés par leur président, Amédée Froger, descendent le même jour dans Alger pour crier leur peur de voir Paris brader l’Algérie, c’est la révolte des élus. Amédée Froger demande des gages de sévérité au gouvernement. Il veut que la justice exécute les combattants du FLN, condamnés à mort.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Et Guy Mollet est reparti tout penaud et quand il a vu que cela se transformait par un échec total et une résistance de la part des Pieds-noirs, il a complètement abandonné le terrain.

Jean Daniel, écrivain et journaliste : J’étais dans le bureau de Jean-Jacques Servan-Schreiber et de Françoise Giroud et il y avait Camus, le jour où il y a le grand recul, sous les tomates, de Guy Mollet, qui a conduit à la démission de Catroux. Ce jour-là, Camus déclare : « Je connais les miens, plus rien ne sera possible, il va vous falloir tirer contre eux et je n’en serai pas. » Et Mendès France déclare : « Je crois que maintenant, il n’y aura plus de gouvernement possible dans ce pays. » Ce pays, c’était l’Algérie.

Commentaire du film : Guy Mollet, le Président du Conseil, revient humilié, il va céder à la rue algérienne.

Extrait d’archives, Guy Mollet : « La France ne permettra jamais que des Algériens d’origine européenne abusent de leurs avantages économiques actuels en cherchant à exploiter les musulmans. Elle n’acceptera jamais non plus que les Musulmans profitent de leur nombre pour condamner à la tutelle ou au départ la minorité d’origine européenne. »

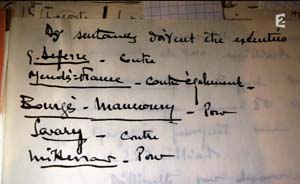

Commentaire du film : Il nomme un nouveau gouverneur général d’Algérie, Robert Lacoste, un partisan de la manière forte. Il réunit ensuite son gouvernement pour un conseil des ministres, dont nous connaissons les discussions secrètes grâce à des notes rédigées par Marcel Champeix, Secrétaire d’État aux affaires algériennes. Autour de la table du conseil, Mollet exige de disposer de pouvoirs dictatoriaux pour gouverner l’Algérie. « C’est un coup de barre fatal », dira François Mauriac. Mais ce 15 février, tour à tour, les ministres doivent répondre à cette question : « Doit-on procéder à des exécutions capitales en Algérie ? » Gaston Defferre, Pierre Mendès France et Alain Savary s’y opposent. Bourgès-Maunoury, le ministre de la défense et François Mitterrand sont pour. François Mitterrand vient de voter pour la guillotine, pourquoi ?

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Comme ministre de la justice, parce qu’il ne croit pas au nationalisme algérien, parce qu’il croit à l’exemple, parce qu’il pense que les Européens d’Algérie sont coupables de tout mais que cette révolution peut être matée encore et que l’Algérie française peut être sauvée d’une certaine manière.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : C’était toujours la même atmosphère, il faut tenir bon, il faut réprimer, il faut être très sévère et ça va se résorber, on en a que pour quelques semaines. Donc, devant une telle équation, aussi horrible que cela soit, il fallait être solidaire.

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Je sais que Defferre que j’ai vu, était très, très déçu, impatienté, en colère en direction de Mitterrand en particulier. Quant à Savary, n’en parlons pas !

Commentaire du film : La décision prise en conseil des ministres du recours à la peine de mort, sera gardée secrète. Le gouvernement doit maintenant obtenir de l’Assemblée nationale le vote des pouvoirs spéciaux pour l’Algérie. Les Français se passionnent pour trois jours de débats animés au Palais Bourbon. Les Algériens de France, à l’appel d’un de leurs mouvements, le MNA, manifestent contre le projet de loi. La police réprime et fait une dizaine de morts. Le mot de « ratonnade » fait une triste entrée dans le vocabulaire de l’époque. Le 12 mars, les députés accordent enfin au gouvernement les coudées franches qu’il demandait. En quelques jours, sont transmis à Robert Lacoste et aux militaires des pouvoirs exorbitants : on peut interdire la circulation des personnes et des biens, transférer à l’armée les pouvoirs de police, les tribunaux militaires peuvent désormais juger sans instructions les personnes prises en flagrant délit, les principes fondamentaux d’une justice républicaine inscrit jusqu‘aux ors du ministère de la justice de François Mitterrand sont bafoués.

Jean-Claude Périer, magistrat et secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature : On ne peut plus parler de notion de liberté à ce moment-là. On peut faire des perquisitions de jour de nuit comme on veut. On n’est pas tenu à certaines règles obligatoires comme la présentation avec un avocat, etc. Toutes choses, si j’ose dire, qui faisaient que c’était une justice de fait, quoi !

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : On voit bien qu’à cette période-là, il n’est pas très bien. Il est mal. Il n’aime pas discuter, il est plutôt dans son bureau, la porte fermée. Voilà, ça ne va pas quoi. Il attend.

Jean-Claude Périer, magistrat et secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature : Et puis brusquement, on a voulu, si j’ose dire, aggraver la situation, par la répression, et paradoxalement on l’a affaiblie en donnant la compétence aux tribunaux militaires : au lieu de treize tribunaux, il n’y avait plus que trois

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : On pouvait croire qu’avec les pleins pouvoirs, on ferait une politique extraordinaire, exorbitante, qui n’entraînerait pas le conflit aussi dure qu’il a été, c’est quand même un conflit qui a été très dur, très difficile. On a quand même jeté des avions - ce n’est pas moi qui le dit, des chefs militaires – des hélicoptères des types vivants dans la mer. C’était quand même quelque chose qui a grossi, qui a grandi, qui s’est terminé comme on le sait.

Commentaire du film : Pierre Mendès France refuse de cautionner cette politique. Il démissionne. Pourquoi François Mitterrand ne l’a-t-il pas suivi et à son tour quitté ce gouvernement que l’histoire va juger indigne.

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Ce n’est pas des drapeaux pour lui. Ça a été des coéquipiers, ça a été des chefs d’équipe, ça a été des gens dont on dépend, ça été des gens auxquels on ne prête pas de destin politique complet. Ça a été des gens auxquels on ne peut pas s’arrimer. Il faut prendre ses décisions seul. Puis dans des postes comme ça, il vaut mieux calculer, pour plus tard, la façon, plus sécurisante, de démissionner si on veut démissionner. Il n’y avait pas d’automaticité. Cela nous étonne maintenant mais elle n’était pas concevable. Ce n’étaient pas des exemples pour lui. Il y avait un rêveur, qui était Savary, alors nettement. Un rêveur qui l’impatientait, donneur de leçons en plus, et puis il y avait ce Mendés. La tutelle de Mendès n’a jamais cessé d’être encombrante et écrasante pour Mitterrand.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Il ne voulait pas démissionner parce que Mendès s’était mis en marge de la majorité, donc s’en était fini pour lui, l’avenir politique sur l’affaire d’Algérie. Mitterrand était plutôt assis entre deux chaises. Il me disait à chaque conseil des ministres ; quand je lui posais la question : pourquoi on continue, il ne se passe rien en conseil des ministres ? Il me disait : moi je pose à chaque fois la question : pour combien de temps en a-t-on, etc. ? Et à chaque fois la question lui revenait soit de Bourgès-Maunoury, soit de Guy Mollet pour dire : Mais, non, c’est une question de jours, les derniers quarts d’heure, les expressions consacrées.

Commentaire du film : La troupe s’installe en Algérie et compte 400 000 soldats. Le drame algérien concerne maintenant toutes les familles françaises qui ont un fils parti maintenir l’ordre dans le djebel. Des milliers de jeunes appelés auront 20 ans dans les Aurès.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : J’avais même posé la question à Mitterrand : la désertion qu’est-ce que vous en pensez ? Mitterrand était très ennuyé. Il m’a dit un soir : « Écoutez, Roland, moi je suis pour les déserteurs mais je suis contre la désertion. » Ce qui était une formule je suppose, « Je suis pour les déserteurs, je suis contre la désertion. », … Ah, bon, vous devriez réfléchir, ce n’est pas loin l’un de l’autre…

Commentaire du film : Le 8 mai 1956, dans les gorges de Palestro, le FLN tue 20 militaires français. La découverte de leurs corps mutilés atteint le moral de l’armée et frappe l’opinion publique. Robert Lacoste se rend sur place. Les militaires arrêtent des combattants indépendantistes et comme à chaque opération se retrouvent encombrés de centaines de nouveaux prisonniers. Les militaires vont se faire justice eux-mêmes : la corvée de bois met fin à un certain nombre de poursuites.

Le colonel Antoine Argoud : Lorsqu’on avait la certitude que le délit était mineur ou inexistant, le type était relâché. Mais lorsqu’on s’apercevait qu’il s’agissait d’un véritable coupable, d’un criminel, on l’emmenait sur la place publique du village, de façon à ce que ses compatriotes voient bien le sort qui lui était réservé, on le fusillait devant le front des troupes et pratiquement je n’ai jamais eu à le regretter. J’ai commandé mon sous-secteur pendant près de 2 ans et pratiquement on a fusillé en gros 200 personnes. Alors, la corvée de bois, le nombre on ne le saura jamais parce que les types ne l’ont jamais avoué tandis que moi j’ai conservé la liste des gens que j’ai fusillés. Ça se monte à des milliers sinon à des dizaines de milliers.

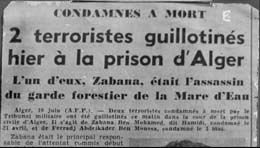

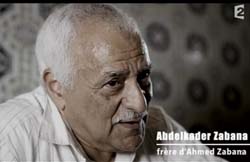

Commentaire du film : Le gouvernement décide de saigner à blanc le FLN. Alors, François Mitterrand, le ministre de la justice, va à son tour entrer en guerre. Il y a dans la prison d’Alger, Barberousse, plusieurs condamnés à mort. Son cabinet va désigner les premiers à exécuter et sortir la guillotine. Le ministère de la justice désigne Ahmed Zabana, un combattant accusé d’avoir participé à l’attaque d’une maison forestière, et Abdelkader Ferradj, un goumier déserteur qui a tenté d’incendier une grange, lors de l’attaque d’une ferme.

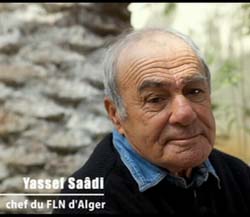

Yassef Saâdi, chef du FLN d’Alger : Le 20 juin, un nommé Zabana, Ahmed Zabana, qui est natif de Mascara, qui a été l’un des premiers, parmi les premiers. Il a formé des groupes et ses groupes ont eu un accrochage avec les Français. Il a été blessé à la main et à la jambe, il ne pouvait plus marcher. Ses amis voulaient le transporter, il a refusé. Il leur a dit : je vais tenir le coup moi-même, et au moins je vous sauve, vous. Ramené à Alger, ils l’ont soigné. Effectivement ils l’ont soigné et ils l’ont emmené à Barberousse, qu’on appelle communément nous les Algériens, Sarkadji.

Sylvie Thénault, historienne / CNRS : Zabana et Ferradj sont présentés à la presse comme étant des gens qui ont du sang sur les mains et des gens dont on ne pourrait pas dire qu’ils sont des politiques. Tout le monde se disait que même quelqu’un condamné à la perpétuité, en fait un jour ou l’autre il y aurait la fin des événements, il y aurait certainement une amnistie. Même si l’Algérie restait française, on pouvait imaginer que le gouvernement français à ce moment-là chercherait à fonder une Algérie nouvelle et amnistierait les condamnés. Tout le monde savait que les condamnations n’avaient pas d’importance. La seule peine irréversible c’était la condamnation à mort suivie d’exécution. D’où la focalisation sur l’exécution et l’importance des exécutions.

Yassef Saâdi, chef du FLN d’Alger : Le colonialisme français vient de couper la tête à tous les Algériens.

Abdelkader Zabana, frère d’Ahmed Zabana : L’exécution, je l’ai sue, moi, dans le temps il n’y avait pas la télé, il y avait à l’époque la radio. Je l’ai entendue à la radio : Zabana et Ferradj ont été exécutés. Alors, j’ai été voir l’avocat, il nous a donné une adresse à Alger, un avocat algérien, on a été là-bas et l’avocat nous a orienté vers le tribunal militaire et ils nous ont donné l’endroit où il a été inhumé, pour ainsi dire. Personne n’a su avant l’exécution.

Yassef Saâdi, chef du FLN d’Alger : Alors, j’ai réagit, j’étais comme un fou. J’ai recruté ce que j’ai pu recruter, c’était les débuts de la rue de Thèbes. Ils habitaient presque tous la rue de Thèbes dans la Casbah. On a fait des morts et cela a continué durant des jours parce qu’on leur a envoyé un tract en disant : si vous exécutez un combattant du maquis ou de la ville, il y aura 100 civils qui vont mourir.

Extrait d’une scène du film « La bataille d’Alger »

Abdelkader Guerroudj, chef du « groupe action » du parti communiste algérien : En 56, je crois qu’on était simplement engagé dans la guerre et on n’espérait pas une issue immédiate. Personne ne se faisait d’illusions, au moins ceux qui s’étaient déjà lancés dans le combat. Les Algériens et moi, nous avons très, très mal pris la chose parce que c’est la « hogra » portée au dernier degré. Vous avez entendu parler de la hogra ? C’est le fait qu’un homme qui connaît sa puissance s’acharne sur une personne dont il connaît l’impuissance. En gros. On peut fusiller quelqu’un mais pas le guillotiner.

Louisette Ighilariz, combattante FLN : C’est dur. Une espèce de haine commençait à s’installer, parce que vraiment… les corvées de bois, on savait, on n’était pas à armes égales mais on était au moins armé, on était disposé, on a voulu combattre... Mais là, c’est l’impuissance.

Gisèle Halimi, avocate : Le fait est que l’exécution, la peine de mort était dans notre code. Je veux dire que Guerre d’Algérie ou pas, on exécutait à Paris, en France. Il ne s’agissait pas de punir le coupable, il s’agissait de trouver un coupable. Il s’agissait de faire une véritable mise en scène à la fois judiciaire, il faut bien comprendre que le judiciaire à l’époque était un judiciaire qui servait le politique.

Commentaire du film : La dernière chance du condamné à mort, la demande de grâce est instruite au ministère de la justice, à Paris, puis transmise au Conseil supérieur de la magistrature. Réunis en séance plénière à l’Élysée, les membres du Conseil votent pour ou contre la grâce. Lors de ces réunions restées secrètes, François Mitterrand qui est vice président du Conseil supérieur de la magistrature donne son avis en dernier.

Jean-Claude Périer, magistrat et secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature : Il intervenait, le président Coty lui laissait la parole en dernier, il la donnait. Et quand on votait après, puisqu’on votait à main levée ou un truc comme ça, pas de difficulté, il avait emporté l’affaire. Autrement dit, je n’ai jamais vu le Conseil supérieur s’opposer au Garde des Sceaux. Jamais, jamais. Lorsque la discussion était close, le président Coty ne disait pas dans quel sens il allait décider. Il disait : bien, très bien, je verrai. C’est tout. On ne savait pas.

Commentaire du film : Les dossiers des condamnés à mort conservés à la chancellerie révèlent que pendant les 500 jours de son ministère François Mitterrand, sur 45 dossiers de recours en grâce examinés, se prononcera huit fois sur dix pour la guillotine. Les exécutions à la prison de Barberousse embrasent Alger. Et la mort d’Ahmed Zabana, le premier guillotiné, devient le symbole de la lutte. Yassef Saädi décide de porter la guerre dans la capitale.

Yassef Saâdi, chef du FLN d’Alger : Cette guerre, si on la situe, on la limite au maquis tout simplement, elle ne réussira jamais parce qu’il y a du Napalm, ils vont utiliser tous les moyens alors qu’un pétard à Alger fera trembler tout Alger et le monde entier connaîtra qu’il y a quelque chose qui se passe en Algérie.

Commentaire du film : Devant cette vague d’attentats, des terroristes Européens, les Ultras, répliquent, ils déposent une bombe à la Casbah, rue de Thèbes. L’explosion fera plusieurs dizaines de morts et une centaine de blessés. Les auteurs ne seront jamais inquiétés. Le FLN inaugure sa nouvelle stratégie de terrorisme urbain, avec de nouvelles bombes déposées dans des bars fréquentés d’Alger.

Yassef Saâdi, chef du FLN d’Alger : C’est ainsi que l’on a déposé les bombes du Milk Bar et de la Cafétéria, voilà.

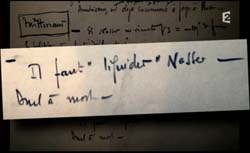

Commentaire du film : Les transports de troupes font maintenant la navette entre Marseille et Alger mais le gouvernement refuse de parler de guerre et persiste à évoquer la crise algérienne. En octobre, en toute illégalité, les services secrets français détournent l’avion des leaders du FLN. Devant le tollé international, un nouveau ministre démissionne, Alain Savary. Début novembre, les parachutistes français du général Massu, avec les soldats britanniques débarquent en Égypte pour libérer le canal de Suez, qui vient d’être nationalisé par Djamel Abdel Nasser. L’Égypte, alliée des communistes, sert de base arrière au FLN. François Mitterrand, en conseil des ministres, approuve l’opération. « Il faut liquider Nasser, c’est un duel à mort. », dit-il. Nous sommes aussi en pleine Guerre froide. Sur le terrain, la victoire des militaires est de courte durée, la communauté internationale, par la voix de l’ONU, somme les Britanniques et les Français de quitter l’Égypte. La victoire des armes devient la défaite des politiques. Les 8 000 parachutistes rentrent à Alger humiliés. Guy Mollet leur confie une nouvelle mission : écraser le FLN qui depuis le quartier arabe de la Casbah porte la guerre à Alger. En janvier 1957 s’ouvrent les heures noires d’une vaste opération de police dirigée par le général parachutiste Massu. Les Bérets rouges ratissent les quartiers arabes au mépris de toute légalité et multiplient les crimes de guerre. C’est La Bataille d’Alger.

Extrait d’archives : Le bilan de ce nouveau ratissage a été satisfaisant. De nombreux suspects ont été arrêtés aux fins d’interrogatoire. L’objectif numéro un du général Massu est de s’opposer à ce que la Casbah puisse être le quartier général du terrorisme algérien.

Abdelkader Guerroudj, chef du « groupe action » du parti communiste algérien : J’ai été arrêté le 4 janvier, 3 jours avant le début de La Bataille d’Alger. J’ai été arrêté le dimanche 4 janvier 1957 et immédiatement amené à la torture. Moi, j’ai subi la torture, disons, moyenne. J’ai été torturé pendant six jours. Je ne parle pas des coups, les coups, je ne considère même pas les coups comme de la torture. La torture, c’est quand vous êtes torturé à l’électricité, à l’eau,… J’ai subi l’électricité, j’ai subi l’eau.

Gisèle Halimi, avocate : La torture était le système d’investigation, il n’y avait pas d’autres. Je n’ai pas connu d’autres. J’ai peu connu de militants et de militantes que j’ai été amenée à défendre qui n’avaient pas été torturés, plus ou moins, mais torturés, quelquefois abominablement. On était en plus dans une légalité qui, si je puis dire, se violait elle-même. C’est-à-dire qu’on était dans les lois d’exception, qui était quelque chose qui supprimait pratiquement les droits de la défense, les droits à l’intégrité physique, en pratique mais en même temps, c’était La Bataille d’Alger, c’était Massu qui menait tout ça.

Abdelkader Guerroudj, chef du « groupe action » du parti communiste algérien : Je peux vous en parler. J’ai été mis, tout nu, couché sur une échelle, qu’on avait placé entre deux chai-ses, et on m’avait ficelé autour de l’échelle avant de me mettre un tuyau dans la bouche et d’ouvrir le robinet pour me remplir d’eau. J’ai vu mon ventre enfler jusqu’à perdre connaissance et je me suis retrouvé, je ne sais pas une demi-heure ou trois quarts d’heure après, en train de grelotter, de me rhabiller je ne sais pas comment. Ça, c’était au commissariat central.

Gisèle Halimi, avocate : Quand je suis revenue d’Algérie, après, l’horreur plein les yeux parce qu’on voyait les traces de torture, les récits de ceux qui avaient pu échapper et rentrer chez eux et que j’avais décidé de le faire connaître le plus possible, j’avais rencontré Daniel Mayer, à l’Assemblée nationale, Mendès France et Mitterrand. Mitterrand, pour revenir à lui, avait eu cette attitude : « est-ce que vous êtes sûre que vous n’exagérez pas un peu ? Bon, peut-être qu’il y a eu des bavures » Daniel Mayer s’est mis à sangloter. Je le revoie à l’Assemblée nationale, il prenait sa tête comme ça (entre ses deux mains) et disait : « c’est affreux que nous, nous fassions ça, etc. le peuple français ! » Et Mendès France était alors mais complètement bloqué par le récit et il disait simplement : « Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir complètement. Et je dis, moi qui les ai vus tous les trois, parce que je voulais faire connaître ça, je voulais qu’on sache, qu’il n’y ait pas le crime de complicité parce que nous ne savions pas, vous saviez, on est venu vous le dire et on vous apporte des preuves. Et je disais : j’apportais des preuves, des PV, des trucs médicaux, j’apportais tout ça. Mitterrand avait une espèce de volonté ne pas avaliser, ce qui était la vérité, ne pas avaliser la torture est un système, en Algérie, d’investigation.

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : La thèse, Mitterrand laisse faire la torture, évidemment qu’elle tient la route. Elle tient la route pas parce qu’il est un ultra, à mon avis il a toujours été très, d’ailleurs il y a des tas de petits signes qui le montrent, des tas de conversations de cette époque avec les uns et les autres, en plus il garde sa noria d’amis de gauche, d’amis anticolonialistes, mais en même temps, il donne des gages.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : Mitterrand était quand même ou-vert un peu à l’idée de faire des choses, c’est-à-dire : on va essayer… mais, bon, il était bouclé par son pacte avec les socialistes. Il était bouclé par Guy Mollet et Lacoste.

Commentaire du film : L’événement qui a précipité l’arrivée des parachutistes à Alger est l’assassinat fin décembre 1956 d’Amédée Froger, un pilier de la communauté pied-noir, le président de l’association des maires d’Algérie. Soutenus par tous les élus du pays, il avait défié Guy Mollet le jour de la « révolte des tomates ». Tous les Algérois sont descendus accompagner le cortège jusqu’au cimetière. La propagande officielle censure les images et ne montre pas les dizaines de petites bombes déposées sur le parcours par les ultras de l’Algérie française pour affoler la foule, ni la ratonnade qui a suivi l’enterrement.

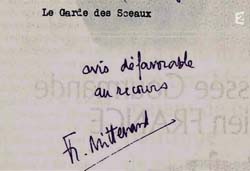

Gisèle Halimi, avocate : Ces obsèques, je me trouvais à Alger, ont eu lieu le 30 décembre. C’est là où j’ai assisté, pour la première fois de ma vie, à la violence déchaînée, sauvage, ce qu’on a appelé plus tard les ratonnades. C’était, si je puis dire, ma première ratonnade. Au moment où le cortège passait il y avait des jeunes, et des moins jeunes d’ailleurs, des passants, des Français qui se saisissaient de n’importe quel Algérien qui passait. Le malheur était d’être Algérien et de passer à ce moment-là. On ne pouvait pas laisser ce crime impuni, donc l’impératif c’était, tout de suite, de faire un exemple. Et donc, deux mois après les paras français ont arrêté cinq suspects parce que tout le monde dénonçait de peur d’être pris. Et sur les cinq suspects, je crois qu’il y en a un qui est mort sous la torture. Nous l’avons fait valoir à l’audience, Yves Dechezelles et moi-même. Un deuxième, qui a avoué aussi. Et le troisième, qui est hélas le premier et le seul, c’est Badèche SNP, c’est-à-dire sans nom patronymique, Badèche Benhamdi. Les premiers éléments de l’enquête disaient que c’est lui parce que celui qui l’avait dénoncé a dit qu’à un certain moment il s’était arrêté dans sa fuite, qu’il avait relevé son pantalon et qu’on avait vu une grande cicatrice. Si vous voulez, les témoins, pour se rendre crédibles, en arrivaient à inventer des précisions, des détails qui fait que nous en sommes saisis et nous avons démontré, entre autres choses, à l’audience, nous avons fait retroussé le pantalon de Badèche Benhamdi, il n’y avait pas de cicatrice. Mitterrand, lui, n’a jamais pu me dire, n’a jamais voulu me dire l’avis qu’il avait donné et pour cause, je l’ai compris plus tard. C’est comme ça que Coty m’a dit : « Mais vous savez, le Garde des Sceaux a déjà donné un avis défavorable ». Et le garde des Sceaux avait donné un avis défavorable, c’était François Mitterrand mais moi, il ne me l’avait pas dit.

Louisette Ighilariz, combattante FLN : On était réveillé vers les coups de 3h-4h du matin. Les anciens savaient que la porte, la grosse porte blindée de la prison s’ouvrait, ils l’entendaient. Immédiatement, il y a l’alerte générale des filles : les filles, les filles, debout, debout, la guillotine arrive ! Il fallait tout de suite se réveiller, - se réveiller on ne dormait pas, on dormait à moitié – s’accrocher aux lucarnes et hurler, hurler, faire des youyous et chanter l’hymne national. On entend : Allah ouakbar. C’était le futur guillotiné, qu’on a sorti de la cellule et que l’on emmenait vers la guillotine. Et nous, il fallait pousser des youyous et chanter l’hymne afin qu’il ne flanche pas, afin qu’il y aille droit… Oh, mon dieu, c’est terrible…

Gisèle Halimi, avocate : Ces nuits qui précèdent l’exécution, elles sont terribles pour les avocats parisiens : on téléphone à la Ligue des droits de l’homme, au Pape, pour essayer de faire intervenir in extremis. On sait que l’exécution va avoir lieu quelques heures plus tard. Pour Badèche on a fait tout cela et il a été exécuté. Il a été exécuté, nous, nous savions mais maintenant l’opinion publique sait, depuis longtemps déjà, qu’il était innocent.

Commentaire du film : La justice est devenue une parodie capable de mener des innocents à la mort mais l’opinion française reste indifférente aux guillotinés d’Algérie. Il n’y a qu’une exécution qui a ému Paris, celle de Fernand Yveton. Le seul Français condamné à mort et guillotiné. Fernand Yveton, militant communiste accusé d’avoir voulu détruire l’usine à gaz d’Alger à l’aide d’une bombe baptisée du nom de la sœur (Betty) d’un autre militant indépendantiste.

Jean-Claude Périer, magistrat et secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature : Il a été poursuivi uniquement parc e qu’on a trouvé dans son sac de plage une bombe. Alors, il est certain que l’on pouvait penser que cette bombe était destinée à faire sauter l’usine à gaz, mais où était le commencement de l’exécution de l’acte ? On pouvait s’interroger là-dessus.

Achouar Belkacem, compagnon de cellule du militant communiste guillotiné Fernand Ive-ton : Quand je suis arrivé à la prison, on m’a mis dans la cellule d’Yveton. Il m’a demandé où j’avais été arrêté, dans quelle région, etc. Vers quatre heures moins cinq, on a entendu la clef tourner dans la serrure. Ils sont entrés et ils l’ont pris le pauvre comme ça, nu, juste en slip. Il leur a dit : « Attendez messieurs, laissez-moi mettre mon pantalon. » Ils ont refusé. Ils ont pris le pantalon et ils l’ont emmené. Et il a crié : « Adieu mes frères » Je me rappelle. Ah, mon dieu.

Commentaire du film : François Mitterrand a-t-il voté la grâce de Fernand Yveton ? Le dossier retrouvé à la chancellerie révèle que le ministre de la justice n’a pas souhaité la grâce de l’employé de l’usine à gaz d’Alger.

Jean-Claude Périer, magistrat et secrétaire du Conseil supérieur de la magistrature : Je ne peux pas révéler le vote qu’il a pu faire puisque je n’ai pas en parler mais enfin dans sa logique on comprend très bien quel pouvait être ce vote.

Franz-Olivier Giesbert, biographe de François Mitterrand : L’Histoire d’Yveton, les bras vous en tombent. On est là et on se dit mais ce n’est pas possible ! Comment c’est possible ? Comment il a pu faire ça ? Comment il a pu assumer ça ? Quand c’est Guy Mollet, ça va, parce qu’on se dit qu’il n’a pas tout compris, c’est un peu normal, ce n’est pas quelqu’un qui était du tout au niveau. Mitterrand il avait tout compris, pourquoi il est resté ? Pourquoi il a assumé tout ça ? Là encore, on retrouve effectivement le calcul politique.

Roland Dumas, avocat et député de l’UDSR en 1956 : On ne démissionne pas dans un contexte pareil parce qu’on nous sera reconnaissant après d’avoir participé à cette majorité et de pouvoir la refaire. À mon avis, c’est certain.

André Rousselet, ancien chef de cabinet de François Mitterrand : C’est toujours le même problème que l’on connaît partout, toujours. Est-ce que la raison d’État vaut que l’on puisse prendre une décision aux conséquences incalculables par rapport au drame qu’est l’exécution d’un homme innocent.

Gisèle Halimi, avocate : Le judiciaire à l’époque, c’était une vaste mise en scène. C’était des cérémonies expiatoires, c’était : au nom du peuple français. Vous pouviez établir que les aveux ne pouvaient pas en être puisque les preuves de tortures cela ne servait à rien. Au nom du peuple français. Alors, on était dans cette espèce de chose, comment dire, un peu folle, où on condamnait quelqu’un avec des lois dont il ne voulait pas, au nom d’un peuple, alors qu’il voulait être un peuple qui avait son propre drapeau, et uniquement sur des bases, parce qu’on avait torturé, sur des aveux comme ça. Et on appelait ça, apporter le réconfort de la justice française !

Commentaire du film : En février 1957, le rythme des exécutions s’accélère. Le bourreau d’Alger officie 17 fois en 20 jours. Sous le ministère de la justice de François Mitterrand, 45 condamnés seront guillotinés. Ils sont devenus les martyrs de la révolution algérienne. Les parachutistes incarnent la force triomphante. Ils vont être célébrés en braves. Le général Massu est leur héros. À Alger, ils écrasent le FLN réfugié dans la Casbah. Leur maitrise de la guerre contrerévolutionnaire fait tomber un à un tous les chefs du FLN. François Mitterrand est parfaitement informé. Il effectue un dernier voyage à Alger au printemps 1957. il découvre qu’il ne peut plus rien contre le pouvoir militaire. Dans une lettre, datée du 22 mars, il alerte Guy Mollet du pouvoir sans partage que les parachutistes ont désormais sur la Casbah. Il lui écrit : « Je ne peux que m’élever contre l’exercice de tels pouvoirs par l’autorité militaire. » La lettre avisée de François Mitterrand restera sans effets, pendant La Bataille d’Alger, les parachutistes feront 3 000 disparus.

Gisèle Halimi, avocate : Moi, il m’a tout de même démontré la raison d’État. « L’Algérie française ». Il ne m’a jamais dit qu’il était opposé aux exécutions ou à la peine de mort. Ceci est venu beaucoup, beaucoup plus tard. Mais à l’époque, quand je discutais avec lui pied à pied, ça l’agaçait beaucoup puisqu’il me disait : vous voulez aller trop vite, il faut que cette période se passe. C’est-à-dire qu’il faut que l’Algérie ait son lot d’exécutions, de tragédies pour ceux qui se battent pour l’indépendance pour y arriver.

Commentaire du film : Une nuit (le 21) de mai 1957, les députés renversent le gouverne-ment Guy Mollet sanctionné sur sa politique fiscale. Le président de la République, René Coty, ne nommera pas François Mitterrand, Président du Conseil, malgré ses attentes. L’histoire de François Mitterrand et la Guerre d’Algérie s’achève après 500 jours passés au gouvernement.

Gisèle Halimi, avocate : L’Histoire montre qu’il avait raison. On pouvait avoir l’attitude qu’il avait, en 56 jusqu’en 60, et jusqu’à la fin de la Guerre d’Algérie, et être le candidat de la gauche en 81 et l’emporter.

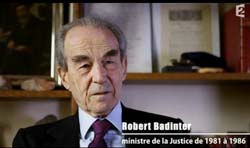

Jean Daniel, écrivain et journaliste : Le point de rupture à l’intérieur de Mitterrand, c’est quand Badinter a eu l’habilité - mais le mot n’est pas péjoratif, c’est un moyen – d’unir sa conviction morale au christianisme de Mitterrand, qui existait. C’est l’éthique chrétienne dé-fendue par le grand laïc auprès de lui.

Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986 : Même au cours des années, des décennies ultérieures, alors que nous étions liés, et je pense profondément liés d’amitié, nous n’avons jamais eu d’entretiens à propos de l’abolition, Mitterrand et moi. Jamais ! Sauf pour en parler en termes politiques. Mitterrand je n’ai jamais eu à le convaincre de devenir abolitionniste. Je dirais qu’il l’était devenu.

Extrait de l’émission « Cartes sur table » de l’A2, le 16 mars 1981 : Patrice Duhamel : Monsieur Mitterrand, cela fait 1h 20 que nous sommes ensemble, nous avons chacun une dernière question à vous poser. La mienne, c’est celle-ci. Il y a actuellement 5 condamnés à mort dans des cellules. Je voudrai savoir, si vous étiez élu président de la République, si vous les gracieriez. / Réponse de François Mitterrand : Pas plus sur cette question que sur les autres, je ne cacherai ma pensée. Je n’ai pas du tout l’intention de mener ce combat à la face du pays en faisant semblant d’être ce que je ne suis pas. Dans ma conscience profonde, qui rejoint celles des églises : l’église catholique, les églises réformées, la religion juive, la totalité des grandes associations humanitaires internationales et nationales, dans ma conscience, dans le fort de ma conscience, je suis contre la peine de mort.

Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986 : Mitterrand avait vu juste. Peu importe qu’au premier degré il ait choqué, ce qui comptait c’est qu’il apparaissait comme un homme de conviction, capable d’aller contre ses intérêts politiques immédiats, au nom de convictions profondes. Et à cet égard, c’est indiscutablement un acte de courage politique, qui a ouvert la voie à l’abolition. C’est aussi intuitivement un acte d’affirmation de sa liberté à l’égard de l’opinion publique.

Gisèle Halimi, avocate : Je crois qu’il s’est déterminé en fonction d’options, de choix politiques. En 1956, Mitterrand n’était pas pour que l’Algérie soit indépendante, c’est clair. En 1956, Mitterrand n’était pas un homme de gauche. Mitterrand était-il, alors là c’est la vraie question, un humaniste ? Oui, mais avec ces limites-là. Peut-être qu’il pouvait signer une exécution.

Robert Badinter, ministre de la Justice de 1981 à 1986 : Mitterrand avait changé. Pourquoi les hommes ne changeraient-il pas ? Pourquoi seraient-ils prisonniers tout au long de leur vie de certaines opinions ou convictions ? Pourvu évidemment que cela aille dans ce que j’appellerais le bon sens. Que Mitterrand soit devenu de gauche sur le tard, on le sait. Que Mitterrand soit devenu abolitionniste à partir des années 60, j’en suis convaincu. Qu’il ait été ensuite un ardent abolitionniste, la preuve, il l’a faite.

Messages

1 Mitterrand et la guerre d’Algérie 9 mars 2012, 21:52, par la fille d un para

mon pere etait un para il ma dit il m ont bouffe ma conscience de jeunesse et il s est detruit a lalcool et est partit au ciel merci a ceux qui ont envoyes au casse pipe des gamins alors qu eux avait le c sur une chaise mais le pere fait bien sa justice ils vont plus souffrir que ont n ont souffert la il vont devoir demander pardon et pleurer que cela soit dans la vie oudans la mort cela se paye messieurs amen