Frédéric DENHEZ : Je passe la parole à Jean-Denis VIGNE, « Scénarios et conditions des premières domestications ».

Monsieur VIGNE, vous êtes archéozoologue et biologiste au Muséum national d’histoire naturelle. On vous écoute.

Jean-Denis VIGNE : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer de partager mon écran, moi aussi.

Frédéric DENHEZ : On essaye tous depuis le premier confinement, mais on n’y arrive jamais vraiment.

Jean-Denis VIGNE : Cela donne un petit peu d’angoisse à chaque fois, mais ça a l’air de marcher, non ?

Frédéric DENHEZ : Est-ce que vous pouvez le mettre en plein écran, Monsieur VIGNE ?

Jean-Denis VIGNE : Voilà !

Frédéric DENHEZ : Bravo ! On vous écoute.

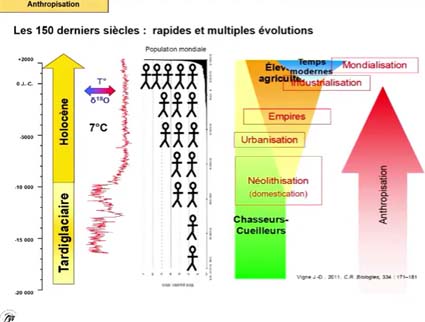

Jean-Denis VIGNE : Moi aussi, je vais essayer de vous parler de l’Anthropocène, mais avec une approche légèrement différente. Pour commencer, je vais revenir sur le temps long, même si je suis passionné par ce qui a dit sur le temps, qui pour moi est très court. Je vais revenir sur les 150 derniers siècles.

Avec cette première diapositive, qui récapitule ce que de notre ""collègue vient d’exposer au début de son exposé. Durant ces 150 derniers siècles, la biosphère a connu de rapides et multiples évolutions. La fin des temps glaciaires et son réchauffement de 7° en moyenne, pour aller de certaines régions du monde, jusqu’à 22 degrés ; l’émergence d’Homo sapiens, espèce invasive à la démographie exponentielle, la lente et inexorable modification des comportements de cette espèce, d’une stratégie de chasse-cueillette à une stratégie de production, cette dernière d’ailleurs est émaillée de différents états : la néolithisation, la transition au Néolithique qui s’appuie sur la domestication, notre sujet du jour, des plantes et des animaux ; l’urbanisation, c’est ce qu’évoquait tout à l’heure collègue avec la fin du Néolithique, puis l’expansion des empires, l’industrialisation. Je ne vais pas revenir en détails sur les faits qui qui viennent d’être exposés et analysés de manière très lucides.

Les évolutions sont liées les unes aux autres. Elles sont interactives et définissent la trajectoire de l’anthropisation de la biosphère. Il en résulte que la plupart des parties de la planète est couverte d’écosystèmes anthropisés, c’est-à-dire modifiés par l’homme ou bien anthropiques, comme cet agro-écosystème, qui, au passage, est un champ du premier blé domestiqué du Proche-Orient, l’engrain.

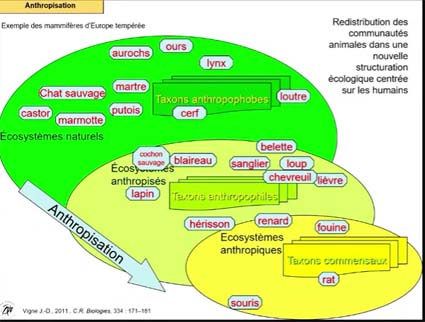

Très schématiquement, du point de vue des animaux, notamment des mammifères, l’apparition de ces nouveaux écosystèmes a généré une nouvelle structuration écologique régie par les interactions entre les humains et les autres espèces. Certaines espèces étendent leur domaine aux écosystèmes anthropisés, d’autres disposent de capacités d’adaptation, leur permettant de s’installer dans les écosystèmes anthropiques, jusqu’au cœur des maisons, comme c’est le cas pour les rats et les souris, ces dernières sont appelées commensales, ou anthropophiles, ce qui signifie qu’ils mangent à la table de l’homme, littéralement. Ces nouvelles structurations écologiques génèrent aussi des cortèges d’espèces anthropophiles, capables de tirer profits des écosystèmes anthropisés, et des cortèges d’espèces anthropophobes, qui semblent fuir les humains, mais qui sont biologiquement incapables d’étendre leur niche écologique au-delà des lieux peu ou pas impactés par les humains.

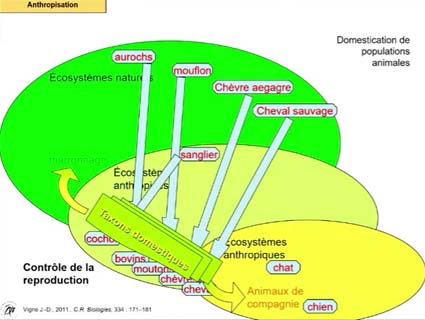

La domestication, peut être comprise comme un cas particulier d’anthropisation. Du point de vue écologique, elle consiste pour l’homme à profiter de la mise en place de cette nouvelle structuration, pour fixer un certain nombre de populations animales dans les écosystèmes anthropisés, contrôler leur production et en tirer profit en termes de lait, de viande, de travail, de tout un tas de services que Stéphanie évoquait en introduction de ce Colloque. Certains individus domestiques sont acceptés jusqu’au cœur des maisons. Ils jouent le rôle d’animal de compagnie. Notons que certaines populations domestiques peuvent revenir à la vie sauvage, comme c’est le cas du mouflon sur les îles méditerranéennes, le cheval de Przewalski, ce qui montre qu’il y a là deux aspects : il y a l’aspect biologique, de changement de biologie des animaux, dans cette transition de la domestication, mais il y a aussi aspect de relation homme-animal, qui peut se rompre ou s’accentuer. C’est là-dessus que je vais axer mon propos, en particulier dans la dernière partie de mon exposé.

Avant d’en venir là, je vais donner quelques éléments factuels, pour qu’on puisse partager les fait, ce que l’on sait de ces premières domestication : comment elles se présentent ? Où ont elles eu lieu ? Quand et comment ? C’est l’archéologie, je ne vais pas insister, faire de la promotion, mais c’est surtout l’archéologie qui nous apporte ces informations, c’est de là que l’on tire les scénarios, dont je vais parler tout de suite : c’est de la fouille de terrains, c’est des graines, des charbons de bois ou les plantes, c’est des ossements animaux et des ossements humains, pour les animaux au sens large …

Frédéric DENHEZ : Monsieur VIGNE, je vous interrompt deux secondes, les internautes réclament que vous parliez un peu plus fort ou prêt du micro, manifestement, ils ont du mal à vous entendre.

Jean-Denis VIGNE : D’accord, je vais essayer de bouger un tout petit peu.

Frédéric DENHEZ : Je vous remercie.

Jean-Denis VIGNE : C’est peut-être mieux comme ça ?

Frédéric DENHEZ : Écoutez, on va voir à l’usage, allez-y.

Jean-Denis VIGNE : Je vais essayer de parler fort.

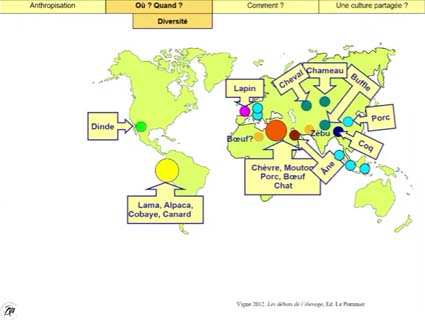

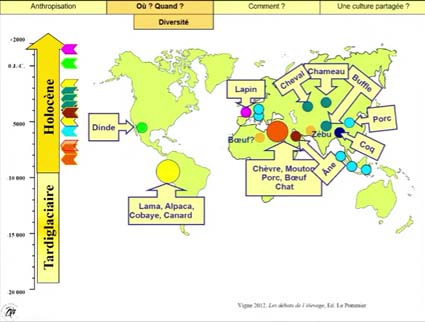

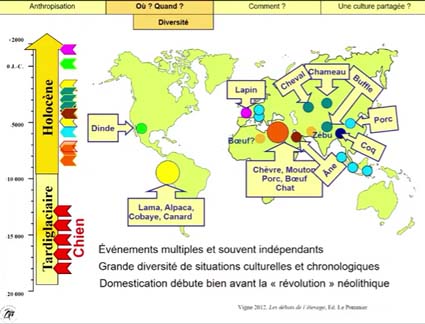

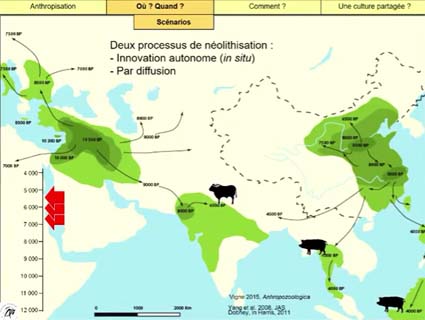

Donc, la première image sur laquelle je m’appuierai, c’est les foyers des premières domestications d’un certain nombre d’espèces de mammifères et d’oiseaux. Quand on regarde cette carte très schématique, il y a des points un peu partout dans l’Ancien et dans le Nouveau monde. Il y a un gros point rouge au Proche Orient, qui correspond à un foyer de domestication : chèvres, moutons, porcs, bœufs, chats. Il y a des points bleus, qui correspondent aux porcs, qui se répartissent dans de nombreuses régions de l’Ancien monde, c’est-à-dire qu’il y a plusieurs endroits où on a eu la même idée, où cette idée a pu proliférer, ou prendre une autre forme. Et on remarque que le Nouveau monde n’est pas resté à l’écart de ces domestications. Donc, première remarque sur l’espace.

Deuxième remarque sur le temps. Sur cette échelle de l’Holocène, j’ai répercuté les codes couleurs des points. On voit que le premier, proche-oriental rouge, se retrouve dans les périodes les plus anciennes de la domestication, aux alentours de 7 000, 8 000, 9 000 avant notre ère. Il y a la domestication du cheval, du chameau, du buffle, bien plus tard. Finalement, on a une espèce de continuité dans le phénomène. Il n’y a pas eu les premières domestications, c’est un phénomène continu, qui continue aujourd’hui au XXe siècle, avec par exemple l’aquaculture et la domestication d’un certain nombre d’organismes marins.

Donc, grande diversité dans l’espace et événements multiples, sans doute indépendants les uns des autres, en particulier pour les plus anciens, et pour ceux qui se sont déroulés sur des continents éloignés, qui à l’époque n’avaient pas de contacts entre eux. Remarque, il n’y a pas le chien sur cette carte, parce que la domestication du chien est intervenue beaucoup plus anciennement,durant les temps glaciaires, chez les chasseurs-cueilleurs, bien avant le début de ce basculement néolithique, de ce changement de mode économique, dans un contexte complétement différent.

Deuxième remarque, une grande diversité de situations culturelles et chronologiques, mais aussi un phénomène de domestication, de rapprochement homme-animal, qui débute bien avant la révolution néolithique et dont il faut rechercher l’essence dans la relation entre les humains et les autres animaux.

Très rapidement, pour illustrer un peu plus en détail sur une étude de cas, le continent asiatique, les scénarios de domestication. Sur cette carte, je compare les connaissances acquises en Asie occidentale en Asie orientale. Vous voyez que le premier animal domestique des deux côtés, c’est le chien, à des dates qui sont anciennes, 1 500 avant le présent, ce que signifie le cal BP. Le chat est venu un peu plus tard, au Proche-Orient, j’y reviendrai plus en détail. Il y a là aussi des foyers, probablement indépendants de domestication du chien. Puis, très rapidement, un millénaire plus tard, les premières domestications d’animaux d’embouche, à caractère économique : chèvres, moutons, porcs et bovins, en Asie occidentale, sur une grande aire géographique, aux alentours de 1 500 avant le présent, alors qu’en Chine, c’est le porc qui est domestiqué, probablement dans deux régions différentes, on ne sait pas trop si elles sont en relation ou pas.

Si on saute à la période comprise entre 10 000 et 9 000, on se rend compte que les régions dans lesquelles on trouve ces lignes domestiques d’animaux d’embouche s’élargissent. On a un mouvement de diffusion, qui est engagé et va se prolonger, en même temps que de nouvelles domestications vont se produire. Là, on est sur la tranche entre 9 000 et 7 000 avant le présent, on voit que le foyer proche-oriental s’est largement étendu au plateau iranien, notamment à l’Arabie. On voit qu’il a sauté le détroit des Dardanelles, avec là aussi probablement une contribution des animaux sauvages locaux, en particulier avec le porc. On voit qu’il a sauté aussi jusqu’à la vallée de l’Indus, avec la naissance d’une domestication locale de l’auroch, qui a donné naissance aux lignés de zébus, les bovins à bosse. Et on voit qu’en Chine, la domestication du chat, c’est les plus vieux indices que l’on ait de ce phénomène, vient aussi cela aussi à peu près à ce moment-là, il n’est pas impossible qu’elle soit plus ancienne, je ne vais pas le détailler. Ce qui me paraît important, c’est que l’on puisse comprendre que cette naissance, cette invasion du monde par les lignes et domestiques d’animaux, est liée à deux processus très différents : d’une part des domestications in situ, autonomes, des innovations à partir des lignes et locales, qui sauvèrent insufflées par la connaissance de l’existence d’un phénomène dans des populations proches, éventuellement, mais aussi la diffusion, un phénomène qui a joué un rôle essentiel.

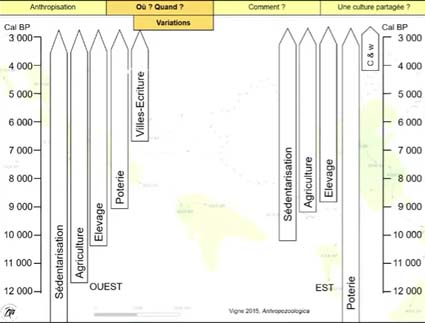

Si je compare, brièvement, la succession des événements, pour rester dans un cadre plus large que celui du processus de la domestication, je passe dans un cadre un peu plus large, je compare ici à gauche, l’Asie occidentale, dont je viens de parler, et à droite, l’Asie orientale, vous voyez que l’on a les mêmes items, avec ces grandes flèche, mais en Asie occidentale, on voit que tout débute par le sédentarisation, qui est bien, bien, bien, antérieure aux débuts de l’agriculture, ce n’est pas un phénomène qu’on peut inclure vraiment dans la néolithisation, elle débute à 14 000 avant le présent. Elle est suivie, longtemps après, du début de la culture, probablement avec un certain décalage du début de l’élevage. Puis la poterie apparaît. Et enfin, cette densification et cette complexification sociale technique nous amène à la naissance des villes, du système ville-campagne, et à la naissance de l’écriture, qui est liée en Occident à la naissance de la comptabilité commerciale des animaux et des plantes.

Alors qu’en Asie orientale, c’est la poterie qui arrive très, très tôt, c’est 18 000-20 000, en plein contexte paléolithique, avec sans doute une signification importante, qu’il faudrait creuser. Puis le reste se fait un petit peu en décalage, par rapport à la chronologie de l’Asie occidentale, mais pratiquement dans le même ordre : sédentarisation, agriculture et élevage.

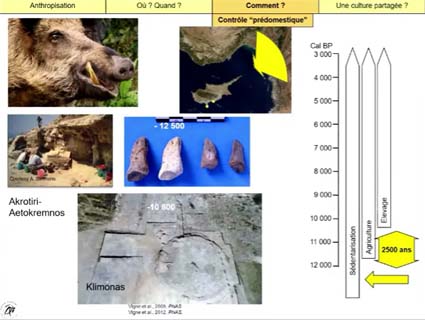

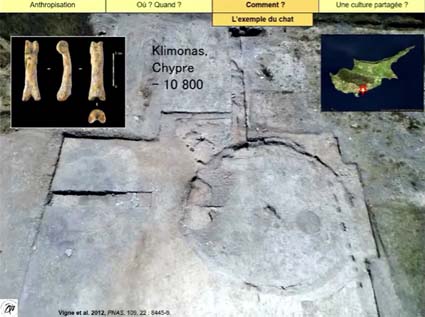

J’en viens au comment ? Je commencerai par un exemple issu de recherches sur l’île de Chypre. Durant ces dix à quinze dernières années, les chercheurs ont pu montrer que la domestication avait souvent été précédée d’une longue accentuation de la relation entre humains et animaux, qu’on nomme contrôle. Ce contrôle pré-domestique, en amont de la vraie domestication au sens strict et du Néolithique, est particulièrement bien illustrée par la découverte, à Chypre d’ossements de sangliers datés de 12 500 avant le présent, dans la petite halte de chasseurs-pêcheurs d’Akrotiri-Aetokremmos, on voit ici une photo d’époque, années 80. Il n’y a pas de sangliers à Chypre avant cette date, et l’île était déjà isolée du continent par au moins 80 km de traversée marine. Cette découverte témoigne de l’introduction volontaire, par l’homme, du sanglier sur l’île de Chypre. Serait-ce la preuve de la domestication dès cette très, très ancienne époque ? Non, car nous sommes là 2 500 ans avant les débuts réels de la domestication, connue sur le continent asiatique. Il s’agit plutôt de la preuve du contrôle d’animaux sauvages, qu’on a capturés, sous forme sauvage, transportés par mer, sous forme sauvage, et relâchés sur la grande île, sous forme sauvage, afin de la peupler en gibiers, car cette île était dépeuplée en grand gibier à cette époque. C’est ce qui est confirmé par le village néolithique de Klimonas, qui montre que la chasse aux sangliers était encore la principale source de viande, 1 500 ans après cette époque. Cela veut dire que pendant 1 500 ans, les populations chypriotes ont vécu sur ce gibier, qui avait été introduit par leurs ancêtres. Il s’agit d’un bel exemple de contrôle d’animaux sauvages par des sociétés de chasseurs bien avant le Néolithique.

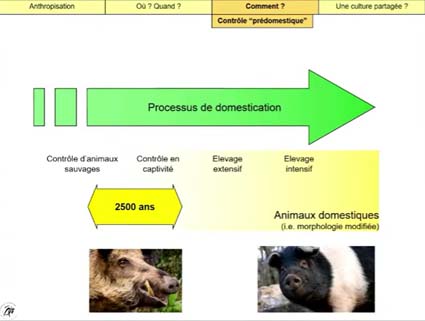

Bien d’autres exemples indiquent que les processus de démoustication débutent en général par une longue période de contrôle puis de mise en captivité. L’archéologie peine à saisir les détails de ce phénomène, bien entendu, car un il ne provoque que très peu de modifications sur la morphologie osseuse. Thomas CUCCHI abordera cette question, en fin matinée, un petit peu plus tard. Quoi qu’il en soit, il faut donc dissocier la phase de mise en place d’une interaction domesticatoire de celle où les lignées animales acquièrent une morphologie différente de celle de l’ancêtre sauvage, et deviennent de véritables lignées domestiques : porcs, moutons, vaches. Vous voyez ce décalage du processus, qui, là, pour ce qui est du cochon a pu être mesuré, de l’ordre de 1 500 ans.

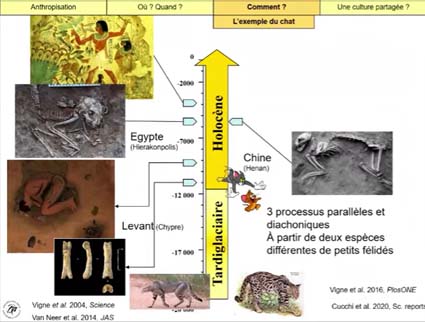

Dans l’état actuel des connaissances, le scénario de domestication le mieux compris est sans celui du chat. La plus ancienne infestation de contrôle par l’un est également chypriote, comme pour le sanglier. Il s’agit cette fois d’une attestation de la présence de l’espèce sur l’île, dans ce même site de Klimonas font j’ai parlé tout à l’heure, il y a 1 800 ans avant le présent. Ici encore, cela témoigne d’une introduction sans aucun doute intentionnelle du chat à Chypre, bien avant la domestication, à moins de penser que les chat peuvent croller depuis la côte syrienne jusqu’à Chypre, sur 80 km, ce que personne ne croira bien entendu !

Il est particulièrement intéressant de remarquer que cette introduction est contemporaine de celle de la souris commensale, elles aussi issue du continent, et de celle des plantes cultivées, premier blé cultivé, engrain, que je citais à propos de ma première positive, céréale pré-domestique à cette époque, qui est associée avec l’introduction de l’agriculture sur l’île de Chypre.

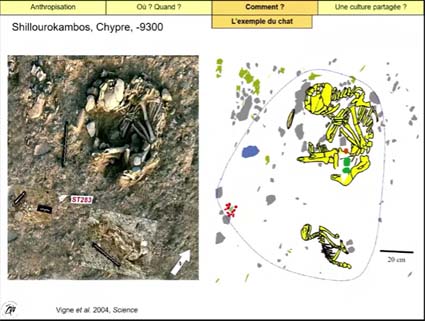

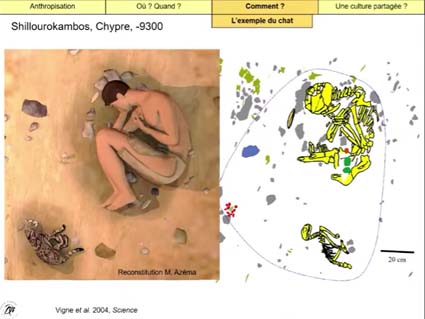

La tombe du jeune adulte du village chypriote de Shillourokambos, plus récente de quinze siècles, met en scène dans l’espace funéraire, une relation étroite entre homme et chat.

Voici sa reconstitution. Le chat en question était lié à cet homme dans la vie et l’a accompagné dans la mort. Ne serait-ce pas là une preuve que le chat était devenu réellement un animal de compagnie à cette époque, emboîtant le pas aux chiens, eux aussi inhumés dans des tombes, trois millénaires plus tôt sur la côte palestinienne ?

Le scénario chypriote n’est sans doute qu’une expression d’un scénario de domestication du chat, qui s’est déroulé dans le même temps sur le continent proche, entre la Palestine et l’Anatolie. C’est la chance qui fait que l’on trouve souvent les choses en archéologie, et la chance ici a été de le trouver à Chypre, on aurait pu le prouver sur le continent tout autant de la même manière. Un scénario très semblable s’est produit en Égypte, dans la vallée du Nil, entre la fin de la période pré-dynastique et le Moyenne Empire, quatre à cinq millénaires plus tard. Dans un cas comme dans l’autre, l’espèce sauvage est le chat ganté, mais les lignées sont clairement distinctes. C’est la ligne locale africaine qui a été domestiquée en Égypte, et ce sont bien deux scénarios indépendants et décalée dans le temps. Dans les deux cas, le processus est initié avec les débuts de l’agriculture et la prolifération avérée des rongeurs dans les villages. Un troisième scénario renforce cette observation. En Chine, une autre espèce de petits félidés, aux tendances également entre anthropophiles, le chat du Bengale a été domestiqué au Néolithique, est largement utilisé pour chasser les rats qui proliféraient dans les villages d’agriculteurs. Il apparaît donc clairement que la domestication du chat résulte de la naissance de l’agriculture, qui attire les rongeurs commencaux, dans les villages humains. Les petits carnivores spécialisés dans la chasse aux rongeurs se sont alors naturellement rapprochés de cette source de nourriture, ont envahi les villages et se sont entrés en familiarité avec des humains, initiant un processus de domestication à trois reprises au moins, durant les dix derniers millénaires, et dans trois zones indépendantes les unes des autres.

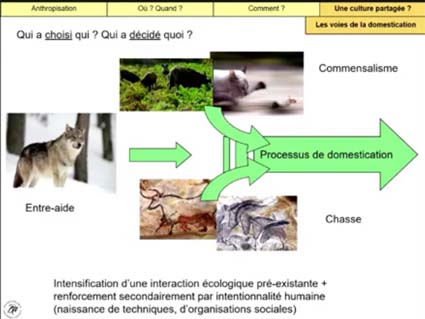

J’en viens à cette question de la culture partagée entre hommes et animaux domestiques. On peut raisonnablement se demander si ce n’est pas le chat qui a choisi l’homme, plutôt que l’inverse. En fait, personne n’a choisi et personne n’a décidé. Ce processus de domestication, qui passe par la voie du commensalisme, est le prolongement d’un jeu de relations écologiques entre trois espèces : le chat, des souris et d’humains, dont la trajectoire historique est infléchie par l’apparition d’un nouvel écosystème, celui du village agricole, qui est la marque du début du Néolithique dans cette région du monde. Cette nouvelle donne écologique modifie l’équilibré et génère notamment un rapprochement sans précédent entre chats et humains. Tout au plus peut-on suspecter que les humains ont pris conscience du caractère utile du chat, pour lutter contre les souris bien sûr, ont sinon favorisé, au moins toléré sa présence dans les villages. Ce n’est que longtemps après, dans un second seuil de renforcement de la relation, décidé cette fois clairement par l’homme, a abouti à l’intégration de quelques chats dans la société humaine, en leur conférant le statut d’animal de compagnie, dont témoigne la fameuse tombe de chat de Shillourokambos.

Un processus comparable, issue de commercialisme pourrait expliquer les domestications des sangliers, dont on a démontré qu’ils ont eux aussi été attirés les déchets de l’agriculture dans les tous premiers villages agricoles. Quelques millénaires plut tôt, les loups ont également adopté un comportement commensal autours des campements des chasseurs humains. Mais dans ce cas, la complexité sociale et culturelle, je dirais, du loup, comme celle de l’homme, amène à penser à d’autres scénarios alternatifs. On pourrait imaginer aussi qu’il y ait eu des entraides, des coopérations réfléchies, intentionnelles ou non, entre hommes et loups, qu’il y ait eu aussi une aide du loup apporté par ses capacités d’alerter les humains sur l’avenue d’ennemis ou de prédateurs.

Pour les bovins, les ovins, les chevaux, les camélidés, tous ces animaux d’embouche, le processus est nécessairement différent, mais on remarque qu’il s’enracine ici aussi dans une relation écologique préexistante, la prédation, puisque ces espèces étaient toutes auparavant des gibiers privilégié des hommes, dans les régions où elles ont été domestiquées. Certains facteurs ont pu intervenir pour infléchir la trajectoire historique de la relation homme-ruminant, comme ici encore, l’agriculture, les champs après récolte attirant les herbivores sauvages, qui eux-mêmes amendent les champs et apportent des bénéfices indirects. C’est une voie possible de rapprochement physique mais aussi d’intérêt mutuel. On peut penser aussi à l’exploitation du lait, qui est la caractéristique bien sûr de l’élevage et auquel on ne peut pas accéder chez les animaux sauvages, ou ses dérivés. Ça, c’est un élément sur lequel il faut effectivement travailler pour mieux comprendre cette relation. On peut penser aussi à l’utilisation de ressources saisonnières, qui n’étaient pas disponibles chez les animaux de chasse. Dans tous les cas, la première domestication accomplie par l’humanité apparaît comme une série d’intensification des relations écologiques préexistantes, renforcées secondairement par une intentionnalité humaine, qui n’est pas forcément perçue à l’échelle de l’individu.

Dernière genèse, naissance de nouvelles techniques, de nouveau savoir-faire : la traite pour le lait, la montée de chevaux, ou nouvelles organisations sociales. La naissance du métier de berger, on le sait maintenant s’est faite au Néolithique. Les débuts des grands mouvement que l’on avait ensuite, transhumance, tous ces éléments sont finalement des interactions entre l’évolution sociale, technique et la relation humains-animaux. Cet emballement des congrès sociaux d’une part et de l’entrée en proximité toujours plus forte des humains avec d’autres animaux, donnera naissance au système domesticatoire du modèle occidental, qu’on a connu pratiquement jusqu’à au lieu du XXe siècle dans certaines régions.

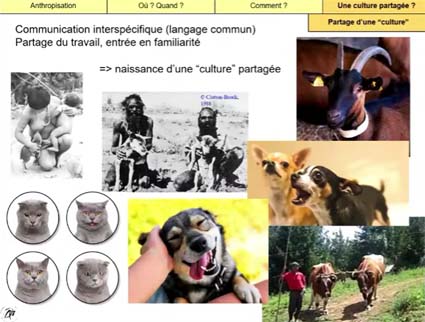

Ce que l’étude du comportement des animaux, l’éthologie, nous dévoile depuis quelques années, éclaire ces résultats archéologiques. L’éthologie montre que plusieurs animaux domestiques, comme le chien, le chat, mais aussi le cheval, les bovins, les chèvres, possèdent un langage postural, ou un langage sonore, spécifique pour communiquer avec l’homme, de même que l’homme développe un langage spécifique pour parler à ses animaux domestiques, je pense qu’on en est tous l’illustration. Ce langage propre à la relation domesticatoire, est d’une complexité proportionnelle au degré de partage entre l’homme et l’animal : faible pour les bêtes à viande, il s’accentue pour les lignées laitières, les animaux de travail, ou encore les animaux de compagnie bien entendu. Cette observation dénonce l’élevage industriel comme une perversion de la relation domesticatoire. Quand l’échange entre humains et animaux disparaît, la domestication perd son sens profond. Cette observation met aussi en valeur une nouvelle dimension de la domestication, au croisement des cultures humaines et des cultures animales. La relation domesticatoire est aussi la construction, sans cesse renouvelée, d’une culture commune entre humains et autres animaux. Cette vision de la domestication s’accorde bien avec l’entrée en familiarité des animaux que dévoile de son côté l’archéologie des premières domestication. C’est en comprenant ce fait historique majeur de l’histoire de l’humanité, et de la biosphère, on l’a vu, dans toute sa dimension sociale et culturelle, que nos sociétés pourront mieux assumer la nature profonde de l’homme, son animalité, animal parmi les autres, et pourront gérer avec plus de discernement d’importantes questions de société, comme celle de l’alimentation, du bien-être animal, ou de l’élevage industriel.

Je vous remercie de votre attention.

Frédéric DENHEZ : Bravo ! J’ai tenté quelques postures pour vous faire comprendre qu’il fallait vous acheminer lentement vers la conclusion. Vous les avez comprises. Eh bien voilà, la domestication, je viens de l’illustrer

Entre vous et moi, je garde mes questions pour tout à l’heure, j’en ai quelques-unes, de mon fait et d’Internet. Je passe la parole à votre collègue et co-auteur, d’un livre paru en 2018, Charles STÉPANOFF, sur les « Communautés hybrides, concept explicatif des premières domestications ». Pour vous avoir eu au téléphone, c’est effectivement passionnant. [...].